अल-ग़ज़ाली की ‘कीमिया ए सआदत’ की चौथी क़िस्त

Sufinama Archive

March 20, 2020

Sufinama Archive

March 20, 2020

तृतीय उल्लास (माया की पहचान)

पहली किरण-संसार का स्वरूप, जीव के कार्य और उसका मुख्य प्रयोजन

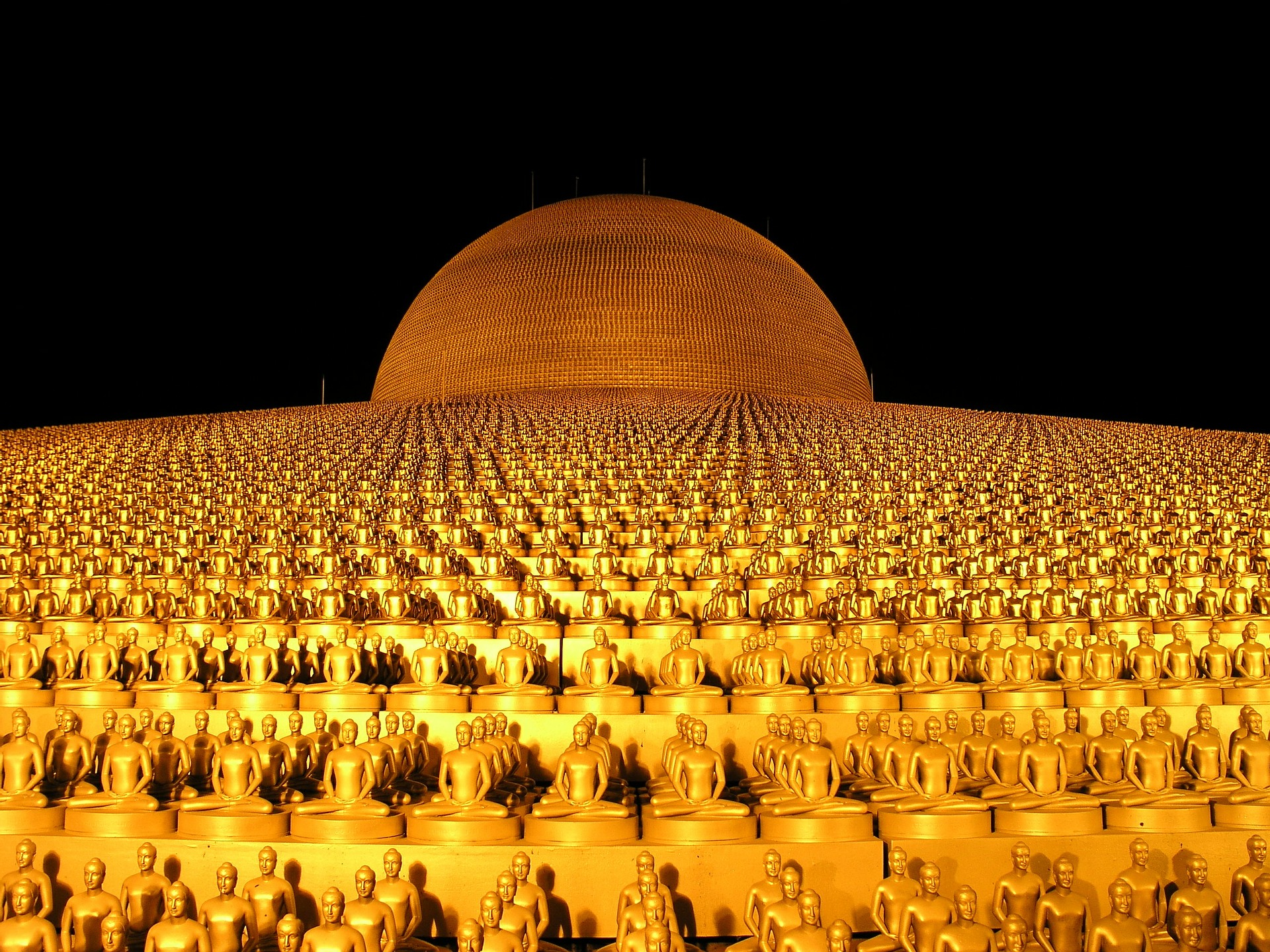

याद रखो, यह संसार भी धर्ममार्ग का एक पड़ाव ही है। जो जिज्ञासु भगवान् की ओर चलते हैं, उनके लिये यह मार्ग में आया हुआ ऐसा स्थान है, जैसे किसी विशाल वन के किनारे कोई नगर या बाजार हो। जिस प्रकार मार्ग में चलने वाले परदेशी बाजार से तोशा एकत्रित कर लेते हैं, उसी प्रकार संसार भी परलोक के लिये तोशा इक्ट्ठा करने की जगह है। यहाँ शरीर का नाश होने से पहले जो संसार दीखता है, सका नाम लोक है, और शरीर की मृत्यु हो जाने पर जीव की जो स्थिति होती है, उसे परलोक कहते हैं। इस लोक में जीव का सबसे प्रधान प्रयोजन यही है कि वह परलोक के लिये तोशा तैयार करे। यद्यपि आरम्भ में इस मनुष्य की अवस्था बहुत सामान्य और निम्नकोटि की होती है, पर तो भी इसे भगवान् ने परमपद का अधिकारी बनाया है। यदि यह देवताओं के निर्मल स्वभाव को हृदयस्थ करे तो भगवान् के दरबार का अधिकारी हो सकता है। इसी प्रकार जब से प्रभु के मार्ग की समझ प्राप्त हो, तो यह निःसन्देह उनके दर्शन कर सकेगा। यही जीव की सबसे बड़ी भलाई है, यही इसका बैकुण्ठ है, और भगवान् ने भी इसी कार्य के लिये जीव को उत्पन्न किया है।

परन्तु जब तक इसके हृदय की गांठ न खुले और यह उसके सूक्ष्म स्वरूप की ठीक-ठीक समझ एवं पहचान प्राप्त न करे, तब तक इसे प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। प्रभु को पहचानने की कुंजी यही है कि उनकी आश्चर्यमयी कारीगरी को पहचाने। इस कारीगरी को पहचानने की कुंजी इन्द्रियां है, और इन्द्रियां रहती है शरीर में, तथा यह शरीर पांच तत्वों के सम्बन्ध से बना हुआ है। इस स्थूल तत्वों के जगत् में जीव का आगमन इसी उद्देश्य से हुआ है कि यहां यह परलोक का तोशा संग्रह कर ले। यहाँ पहले मन की पहचान करे और उसी से फिर भगवान् को भी पहचाने। संसार के जितने पदार्थ हैं, उनकी पहचान होती है इन्द्रियों से। जब तक इन्द्रियां इसे सांसारिक पदार्थों की सूचना देती रहती हैं, तब तक यह पुरुष जीवित कहा जाता है, और जब इन्द्रियां इसका साथ छोड़ देती है, तो यह अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। इसी को परलोक कहते हैं। सो इन जगत् में तो इस जीव का आगमन इसी निमित्त से हुआ है कि यह अपना कार्य सिद्ध कर ले।

इस संसार में जीव को दो कार्य अवश्य करने हैं। पहला तो यह कि अपने हृदय को अशुभ स्वभावों से बचावे, क्योंकि उनसे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और हृदय का आहार प्राप्त करे। तथा दूसरा यह कि शरीर को नष्ट होने से बचावे और इसे भी इसका आहार दे। इनमें हृदय का आहार है भगवान् की पहचान और प्रीति, क्योंकि सबका आहार अपने स्वभाव के अनुसार होता है, और वही उसे अत्यन्त प्रिय भी होता है। इस विषय में पहले भी कुछ वर्णन किया जा चुका है कि जीव का स्वभाव भगवान् की पहचान ही है, किन्तु जब यह जीव भगवान् से भिन्न किसी अन्य वस्तु के साथ प्रीति करता है, तब उसी से इसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तथा हृदय की रक्षा के लिये शारीरिक रक्षा और सुविधा भी अपेक्षित है । इनमें चैतन्यस्वरूप हृदय अविनाशी है और शरीर नाशवान् है। इन दोनों का सम्बन्ध ऐसा है, जैसे तीर्थयात्रा में यात्री और ऊँट का सम्बन्ध होता है। वह ऊँट ही यात्री के लिये होता है, ऊँट के लिये यात्री नहीं होता। यद्यपि यात्री घास-पानी देकर ऊँट की रक्षा अवश्य करता है, तथापि उसका प्रयोजन तीर्थयात्रा ही है, ऊँट नहीं। इसी से तीर्थयात्रा समाप्त हो जाने पर फिर उसे ऊँट की अपेक्षा नहीं रहती। उसे उचित है कि मार्ग में भी आवश्यकतानुसार ही ऊँट की खबर ले। यदि सारा दिन उसी की टहल और संभाल में लगा देगा तो अपने साथी यात्रियों से दूर पड़ जायेगा, और अपने लक्ष्य तीर्थ-स्थान पर नहीं पहुंच सकेगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य सारी आयु आहार के ही उपार्जन में लगा दे और निरन्तर शरीर की रक्षा में ही लगा रहे, तो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकेगा, और अपने वास्तविक लक्ष्य श्रीभगवान् को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।

इस संसार में शरीर का रक्षा के लिए तीन पदार्थों की आवश्यकता होती है- आहार, वस्त्र और निवास स्थान। प्राणों की रक्षा के लिये जीव को इन तीन पदार्थों के सिवा और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। और ये ही तीनों सम्पूर्ण मायिक पदार्थों के भी मूल है। हृदय के आहार में इनसे एक प्रधान विलक्षणता है। वह यह कि हृदय का आहार है भगवान् की पहचान और वह जितनी अधिक हो, उतना ही आनन्द भी अधिक होता है। जब कि शरीर का आहार जो अन्न है, उसे आवश्यकता से अधिक खा लिया जाय तो शरीर के नाश का ही कारण होता है। भगवान् ने तो जीव में भोगों की अभिलाषा केवल इसी उद्देश्य से रची है कि वह आहार, वस्त्र और स्थान के यथोचित उपयोग द्वारा शरीर रूप घोड़े की रक्षा करे। किन्तु यह अभिलाषा इतनी प्रबल हो जाती है कि मर्यादा में नहीं ठहरती, सर्वदा अधिकाधिक ही चाहती रहती है। इसी से उसे मर्यादा में रखने के लिये भगवान् ने बुद्धि की रचना की है और इसी निमित्त से धर्मशास्त्रों में सन्तों के मुखारविन्द से निकले हुए वचन संगृहीत किये गये हैं, जिससे लोगों को विचार की मर्यादा का परिज्ञान हो जाय।

जीव में भोगों की अभिलाषा बाल्यकाल से ही प्रबल रहती है, क्योंकि शरीर का पालन तो खान-पान आदि भोगों के ही द्वारा होता है। बुद्धि का प्रवेश पीछे होता है। अतः भोगों ने पहले ही से हृदय-स्थान को घेर लिया है, और इसी से जीव बुद्धि की आज्ञा पर ध्यान नहीं देते। शास्त्रों में जो विचार की मर्यादा है, वह तो और भी पीछे प्रकट हुई है, इसलिये उसका भी उल्लंघन कर देते हैं। इस प्रकार मनुष्य का हृदय प्रधानतया आहार, वस्त्र और स्थान में ही आसक्त रहता है, और इस भोगाभिलाषा के जाल में फँस कर वह अपने आपको भूला रहता है। यहाँ तक कि उसे इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता कि वास्तव में इन आहारादि का प्रयोजन क्या है और इस जगत् में मैं किस निमित्त से आया हूँ? इस अज्ञान के कारण ही वह हृदय के आहार की ओर से अचेत रहता है और परलोक के लिये तोशा बनाने की बात भी भूल जाता है। किन्तु जब इस कथन से तुम्हारी समझ में माया भूल जाता है। किन्तु जब इस कथन से तुम्हारी समझ में माया का स्वरूप, उसके विघ्न और उसका वास्तविक प्रयोजन अच्छी तरह आ गये, तो इससे आगे जो माया का विस्तार और उसकी शाखाएँ बतायी जायँगी, उन्हें भी तुम्हें पहचानना चाहिये।

दूसरी किरण-माया का विस्तार

यदि विचार करके देखे तो तीन ही पदार्थों का नाम संसार है- 1. वनस्पति, 2. खनिज पदार्थ और 3. जीव। इनके अतिरिक्त जो भूमि है, वह सम्पूर्ण पदार्थों की स्थिति और खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिये बनायी गयी है। ताँबा, लोहा आदि खनिज पदार्थ पात्रादि बनाने के लिये हैं और जीवों की उत्पत्ति अपने अपने भोगादि के निमित्त से हुई है, परन्तु मनुष्य ने अपने हृदय और शरीर को इन बाह्य पदार्थों में ही बाँध दिया है। हृदय का बन्धन स्थूल पदार्थों की प्रीति है और शरीर का बन्धन सांसारिक कार्य है। परन्तु मायिक पदार्थों की प्राति से हृदय में ऐसे बुरे भाव पैदा हो जाते हैं, जो बुद्धि के नाश के ही कारण होते हैं, जैसे- तृष्णा, कृपणता, ईर्ष्या और वैर आदि। ये सभी बहुत बुरे स्वभाव है और निःसन्देह बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार शरीर के बन्धन रूप जो माया के कार्य है, उनमें भी हृदय की ऐसी आसक्ति हो जाती है कि जीव अपने आपको और परलोक को भी भूल जाता है। अन्न, वस्त्र और स्थान की आवश्यकता तो प्रत्येक जीव को होती है, और ये ही तीन मायिक पदार्थों के मूल है। खेती करना, वस्त्र बनाना और गृह-निर्माण करना आदि जितने कार्य है, वे सब इन्हीं की शाखायें हैं। फिर इनकी भी अनेकों उपशाखाएँ हैं, जैसे- धुनियाँ, सूत कातने वाला, कोरी, धोबी और दर्जी ये सभी मिलकर वस्त्र बनाने का काम सिद्ध करने है, तथा इन सब को भी अपने-अपने उपकरणों के लिये लोहार और बढ़ई की अपेक्षा होती है। इस प्रकार सब व्यवसायियों को आपस में एक-दूसरे की सहायता की अपेक्षा होती है। अपना सारा काम स्वयं ही कोई नहीं कर सकता। उसी से सबका पारस्परिक व्यवहार चलता है।

किन्तु इस लेन-देन में ही कभी परस्पर विरोध हो जाता है, क्योंकि सभी लोग नीति में नहीं बर्तते, बल्कि तृष्णा के कारण एक दूसरे को हानि पहुँचाना चाहते हैं, इसलिये तीन व्यक्तियों की आवश्यकता और हो जाती है- (1) धर्मशास्त्र को जानने वाला, जो धर्म की मर्यादा प्रकट करे, (2) विचारवान् व्यक्ति, जो झगड़ा करने वालों को समझा सके, और (3) राजा, जो अनाचारी को दण्ड दे सके। इस प्रकार इन सभी व्यवहारों का परस्पर सम्बन्ध है और एक दूसरे की अपेक्षा से ही इनका विस्तार हुआ है। वास्तव में फैलने का नाम ही संसार है, किन्तु लोगों ने तो इन्हीं कार्यों में अपने को भुला दिया है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आहार, वस्त्र और स्थान, इनका प्रयोजन केवल प्राणों की रक्षा के लिये ही है और ये ही सम्पूर्ण मायिक पदार्थों के मूल हैं। इनके द्वारा शरीर रक्षा अवश्य होती है, किन्तु उसकी आवश्यकता जीव के लिये हैं, क्योंकि यह शरीर जीव के घोड़े के समान है और जीव की उत्पत्ति हुई है भगवान् की पहचान के लिये।

परन्तु इन जीवों ने माया के कार्यों में फँसकर अपने आपको और भगवान् को भुला दिया है। जैसे कोई यात्री तीर्थ के मार्ग और अपने साथियों को तो भुला दे और अपने समय को घोड़े को सँभाल और सेवा में ही नष्ट करता रहे। ऐसा यात्री कभी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार जो यात्री परलोक पर अपनी दृष्टि नहीं रखता और अपने को परदेशी नहीं समझता तथा माया के जंजालों में आवश्यकता से अधिक फँसा रहता है, वह निश्चय ही माया के भेदों से अनभिज्ञ है और न उसे कभी माया को पहचान ही हो सकती है। यह माया तो अत्यन्त छलरूपा है। एक महापुरुष ने कहा है कि यह माया जीवों को मन्त्र-यन्त्र की तरह मोहने वाली है। अतः इसके छलों से डरते रहना चाहिये। क्योंकि इसके छलों को पहचानाना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिये अब मैं उन्हीं का वर्णन करता हूँ।

तीसरी किरण -माया के छल

माया के छलों में सबसे पहली बात यह है कि यद्यपि तुम्हें यह स्थिर जान पड़ती है, तुम समझते हो कि यह सर्वदा मेरे पास रहेगी, परन्तु यह अत्यन्त चंचला है और निरन्तर तुमसे दूर होती रहती है। यह क्षण-क्षण में परिणत होती रहती है, किन्तु इसका परिणाम इतना सूक्ष्म है कि उसका पता नहीं लगता, जैसे वृक्ष की छाया यद्यपि स्थिर जान पड़ती है, किन्तु ध्यान देकर देखा जाय तो सूर्य की गति के साथ वह भी निरन्तर बदलती रहती है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार तुम्हारी आयु भी प्रत्येक पल में घट रही है, यद्यपि तुम्हें वह स्थिर जान पड़ती है। अतः तुम्हारी देह और आयु दोनों ही माया रूप है, ये तुम्हें निरन्तर छल रही है। इनका बराबर वियोग हो रहा है, किन्तु तुम उस वियोग से अचेत हो।

इसका दूसरा छल यह है कि यह तुम्हारे साथ अपनी अत्यन्त प्रीति दिखलाती है और इस प्रकार तुम्हें अपने में उलझा लेती है। तुम्हारे हृदय में माया के प्रति ऐसी प्रीति और प्रतीति हो जाती है कि यह हमारी अत्यन्त प्रीति पात्री है और यह अब हमें छोड़कर और कहीं नहीं जायेगी। किन्तु यह अचानक ही तुम्हें छोड़कर तुम्हारे शत्रु के पास चली जाती है। यह एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान है जो अनेकों युक्तियों से पर-पुरुषों को अपने में फँसा लेती है। उन्हें अधिक प्रीति दिखाकर अपने घर ले आती है और फिर निष्ठुरतापूर्वक उन्हें धोखा दे जाती है। कहते हैं, एक बार महात्मा ईसा ने स्वप्न में माया को एक स्त्री के रूप में देखा था। तब उससे पूछा कि तूने कितने पति बनाये हैं? वह बोली, “मेरे अगणित पति है।” उन्होंने पूछा, “तो क्या वे मर गये अथवा उन्होंने तुझे त्याग दिया?” माया बोली, “मैंने ही उन सब को मारा है।” ईसा ने कहा, “मुझे लोगों की मूर्खता पर बड़ा आश्चर्य होता है। वे तेरे साथ प्रेम करने वालों का नाश और दुःखी होना भी देखते हैं और फिर भी तुझ ही में आसक्त हो जाते हैं, तुझसे डरते नहीं।”

माया का तीसरा छल यह है कि यह अपने को बाहर से अत्यन्त सुन्दर बनाकर दिखाती है और इसके भीतर जो दुःख और विघ्न है उन्हें छिपा लेती है। इसी से मूर्खलोग देखते ही इसमें आसक्त हो जाते हैं और जब उनके आगे इसका भेद खुलता है तो वे अत्यन्त दुःखी होते हैं। जैसे कोई अत्यन्त कुरूपा स्त्री हो वह अपने को नाना प्रकार के सुन्दर वस्त्राभूषणों से सजा ले और मुख को घूँघट से ढ़क ले तो जो कोई उसे देखेगा वही मोहित हो जायेगा, किन्तु जब उसका घूँघट उघाड़ेगा तो उसकी कुरूपता देखकर महान् पश्चात्ताप करेगा। इसी पर महापुरुष ने कहा है कि परलोक में भगवान् माया की सूरत एक अत्यन्त कुरूपा स्त्री के समान दिखायेगे जिसके नेत्र भयानक और दाँत मुख से बाहर निकले हुए होंगे। तब ये लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभो! यह विकट राक्षसी कौन है, इससे हमारी रक्षा करो। फिर आकाशवाणी होगी कि यह वही माया है जिसके लिए तुम परस्पर ईर्ष्या और विरोध करते थे, जीवों को कष्ट पहुँचाते थे, भाव और दया को तिलांजलि दे बैठे थे, और जिसके कारण तुम्हें बड़ा अभिमान था। इसके पश्चात् जब भगवान् आज्ञा करेंगे कि इस माया को नरक में डालों तो वह कहेगी कि मुझसे प्रेम करने वाले कहाँ रहेंगे? इस पर पुनः आज्ञा होगी कि उन्हें भी नरक में डाल दो। इस प्रकार अन्त में वह माया अपने प्रेमियों के साथ नरक की ज्वाला में ही जलती रहेगी।

चौथी बात यह है कि यदि कोई माया के आदि और अन्त का विचार करे तो उसे निःसन्देह मालूम होगा कि यह माया न तो आदि में थी और न अन्त में ही रहेगी, केवल मध्य में ही इसकी कुछ स्थिति जान पड़ती है। जैसे कोई परदेशी पुरुष होता है तो वह मार्ग में थोड़ी देर के लिये ही कहीं विश्राम करता है, वैसे ही इस संसार का आरम्भ पालने में होता है और अन्त श्मशान में बीच में कई मंजिले हैं। सो, वर्ष तो मंजिलों के समान हैं, महीने योजन हैं, दिन कोस है और श्वास एक एक पग की भाँति है। बस, इसी रास्ते से सब जीव मृत्यु के रास्ते में चले जाते हैं। इस यात्रा में अब किसी के कुछ कोस बाकी है और किसी के लिये इससे कम या अधिक। पर यह यात्री अपने को स्थिर ही समझता है! और ऐसा अनुभव करता है कि मानो मैं सर्वदा इस संसार में ही रहूँगा। अनेकों वर्षों की आशा रखकर लम्बे-चौड़े कार्यो को सोचता है, यह नहीं जानता कि मेरी आयु दो चार दिन ही शेष है, अथवा अब समाप्त हो चुकी है।

पाँचवी बात यह है कि विषयी लोग मायिक विषयों को भोगते हुए तो बहुत प्रसन्न होते हैं किन्तु यह नहीं जानते कि इसके बदले परलोक में उन्हें ऐसे दुःख निर्लज्जता का सामना करना पड़ेगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह ऐसी ही बात है, जैसे कोई पुरुष मीठे और चिकने पदार्थ को पहले तो जिह्वा की लोलुपतावश चटकर खा जाय और फिर उसके पेट में पीड़ा हो तथा उसे विशूचिका और अतिसार का दुःख भोगना पड़े। उस समय पश्चात्ताप और लज्जा के सिवा और क्या हाथ लगेगा? पहले सुख समय तो थोड़ा ही था, वह तो बीत चुका अब तो केवल कष्ट ही शेष रह गया है, वह यत्न करने से भी दूर नहीं होता। भोजन तो जितना अधिक स्वादिष्ट होगा, बाद में उस में उतनी ही अधिक दुर्गन्ध होगी। इसी प्रकार इस संसार में जीव जितना ही मायिक भोगों को अधिक भोगता है उतना ही उसे परलोक में अधिक दुःखी और लज्जित होना पड़ता है। यह दुःख शरीर का नाश होने के समय प्रत्यक्ष उसके सामने आ जाता है, क्योंकि जिस पुरुष के पास भोग सामग्री, बगीचे, सोना, चाँदी और दास-दासियों की जितनी ही अधिकता होगी उतना ही उसे मरने के समय उनके वियोग का अधिक दुःख होगा और जिसके पास ये मायिक सामग्री थोड़ी होती है उसे दुःख भी कम होता है। अतः भोगों के विषय का दुःख मरने पर भी नहीं छूटता, बल्कि और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मायिक पदार्थों के प्रति जो राग है वह मनुष्य के हृदय में रहता है और शरीर छूटने पर मनुष्य का हृदय अपने आप में स्थित हो जाता है, अतः उन मायिक विषयों के आकर्षण के कारण उस समय उसे बहुत अधिक दुःख होता है।

माया का छठा छल यह है कि जब यह मनुष्य माया का कोई काम आरम्भ करता है तो इसे वह सामान्य-सा दिखायी देता है और यह सोचता है कि मैं इसमें अनासक्त रह कर ही इसे बहुत शीघ्र समाप्त कर लूँगा। किन्तु पीछे उसकी आशा और तृष्ण बढ़ जाती है तथा उसी कार्य से और भी हजारों मनोरथ उत्पन्न हो जाते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते। इसी से महात्मा ईसा ने कहा है कि माया की तृष्णा के कारण मनुष्य अत्यन्त अतृप्त रहता है, जैसे कोई प्यासा पुरुष मृगतृष्णा के जल से अपनी प्यास बुझाना चाहे तो उत्तरोत्तर उसकी तृष्णा बढ़ेगी ही और वह उस जल के पीछे भटकते-भटकते नष्ट ही होगा। इसी प्रकार महापुरुष ने भी कहा है कि जैसे जल में प्रवेश करने पर कोई पुरुष सूखा नहीं रह सकता उसी प्रकार माया के व्यवहारों में फँसकर निर्लिप्त रहना अत्यन्त कठिन है। ऐसा तो कोई विरला ही महापुरुष होता है जो माया के व्यवहार में पड़ कर उससे अनासक्त रहे।

माया का सातवाँ छल इस दृष्टान्त से प्रकट होता है, जैसे कोई सद्गृहस्त किसी अतिथि-अभ्यागत के आने पर उसकी बड़ी सेवा-शुश्रूषा करता हो तथा उसे चाँदी के पात्रों में भोजन कराता हो, तो जो बुद्धिमान अतिथि होगा वह तो उसका आश्य समझकर उसकी सेवा को स्वीकार कर उसके पात्र उसे प्रसन्नतापूर्वक लौटा देगा और हृदय में उसका उपकार मानेगा, किन्तु जो मूर्ख होगा वह तो समझेगा कि भोजन के साथ वे पात्र भी उसने मुझे ही दिये हैं, अतः जब चलते समय उससे वे लौटाये जायँगे तो वह चित्त में अत्यन्त दुःखी और शोकाकुल होगा। इसी प्रकार संसार भी एक प्रकार की अतिथिशाला ही है। इसे भगवान् ने इसीलिये बनाया है कि परदेशी जीव यहाँ आकर अपना पाथेय संग्रह कर ले और यहाँ की किसी भी वस्तु में आसक्त न हो। सो बुद्धिमान् लोग तो यहाँ की वस्तुओं से अपना कार्यमात्र निर्वाह करके परलोक की तैयारी कर लेते हैं औऱ किसी विषय में फँसते भी नहीं है, किन्तु जो मूर्ख होते हैं वे तो पदार्थों के लोभ और भोगों में ही फँसे रहते हैं और जब इन्हें छोड़कर चलना होता है तो अत्यन्त दुःखी होते हैं।

माया का आठवाँ छल यह है कि संसारी जीव इन मायिक व्यवहारों में ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें परलोक की बात बिल्कुल भूल ही जाती है। इस विषय में एक दृष्टान्त दिया जाता है। एक बार कुछ लोग जहाज से यात्रा कर रहे थे। वह जहाज एक टापू पर पहुँचा, तब तभी लोग नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिये उतर गये। उतरते समय जहाज के कप्तान ने सभी को पुकार कर कहा कि सब लोग शीघ्र ही अपनी क्रिया से निवृत्त होकर आ जाना, क्योंकि हमें जल्दी ही आगे चलना है। अब, उन लोगों में जो बुद्धिमान् थे वे तो झट-पट अपने नित्यकर्म से निवृत्त होकर जहाज पर आ गये और अपनी रुचि के अनुसार अच्छे-अच्छे स्थानों पर बैठ गये। कुछ लोग उस टापू के फल और पक्षियों की शोभा देखने में लगे रहे और कुछ देरी से पहुँचे। उन्हें उपयुक्त स्थान न मिला और वे संकोच के साथ बैठ सके। कुछ केवल देखकर ही तृप्त न हुए, वहाँ से रंग-बिरंगे पत्थरों की पोटे भी बाँध लाये। जहाज में उस बोझे को रखने का स्थान नहीं था, इसलिये उन्हें उसे सिर पर रखे हुए ही बैठना पड़ा। किन्तु कुछ लोग उस टापू को शोभा देखने में ऐसे तन्मय हुए कि उन्होंने कप्तान की पुकार भी नहीं सुनी और बहुत दूर निकल जाने के कारण वे जहाज छूटने के समय तक पहुँच ही न सके। उस टापू में ही भूखे-प्यासे भटकते रहे और वहीं नष्ट हो गये। इनमें जो लोग आरम्भ में ही जहाज पर पहुँच गये थे वे विरक्त पुरुषों के समान है। जो टापू में ही रह गये, वे तामसी पुरुष थे, जिन्होंने परलोक और भगवान् दोनों ही को भुला दिया है और स्वयं इस संसार के भोगों में ही फँसे हुए है। जो लोग जहाज पर देरी से पहुँचे थे और जो पत्थर पोटे बाँध कर लाये थे वे रजोगुणी पुरुष हैं। वे यद्यपि भगवान् और परलोक को मानते हैं, तथापि आसक्तिवश माया को त्याग नहीं सकते और अन्त में सांसारिक वासनाओं का बोझा लिये हुए परलोक जाते हैं।

इस प्रकार माया के आठ प्रकार के छलों का वर्णन किया गया। बुद्धिमान पुरुषों को सर्वदा इनसे बचने रहना चाहिये।

चौथी किरण -संसार के अमायिक पदार्थों का वर्णन

यहाँ तक जो सांसारिक पदार्थों को माया के समान त्याज्यरूप से वर्णन किया गया है उससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसार में सभी पदार्थ निन्दनीय है। यहाँ ऐसे भी कई पदार्थ हैं जो माया से रहित है, जैसे विद्या और शुभ कर्म। ये भी यद्यपि संसार में ही हैं, किन्तु इन्हें माया नहीं कह सकते, क्योंकि ये परलोक में जीव की सहायता करते हैं। परलोक में इस विद्या के अक्षर और वाक्य तो नहीं पहुँचते, किन्तु इससे जो गुण है वे तो जीव के साथ रहते ही है। विद्या में दो प्रकार के गुण है- एक तो हृदयरूपी रत्न की पवित्रता एवं शुद्धता, जो पापों के त्याग से प्राप्त होती है और दूसरा रहस्य एवं आनन्द, जो भगवान् के भजन-द्वारा एकाग्रता होने से प्राप्त होता है। शुभ गुण तो सत्य-स्वरूप ही है तथा भगवान् की प्रार्थना और भजन का जो रहस्य है वह तो सभी से बढ़ कर है। यह रहस्य भी इस जगत् में ही है, किन्तु यह माया से रहित हैं।

इससे यह भी निश्चित हुआ कि सब रस भी निन्दनीय नहीं है। यद्यपि वे सभी परिणाम को प्राप्त होते हैं, तथापि इसी से उन सब को निन्दनीय नहीं कह सकते। ऐसे रस दो प्रकार के है- एक तो वे जिनसे केवल शरीर का ही पोषण होता है, वे निन्द्य है, क्योंकि उन रसों से असवाधानी, प्रमाद और जगत् के सत्यत्व की ही पुष्टि होती है। दूसरा रस वह है जो आहार, वस्त्र और निवासस्थान के सदुपयोग से प्राप्त होता है। वह भी यद्यपि नाशवान् है, तथापि निन्द्य नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर ही विद्योपार्जन और शुभकर्मों का अनुष्ठान हो सकता है। अतः यह भी परलोक का सहायक ही है।

अतः जो पुरुष संतोषपूर्वक सुविधाओं को स्वीकार करता है और उसका संकल्प यही रहता है कि मैं निश्चिन्त होकर भगवान् का भजन करूँ, उसे माया से रहित ही समझना चाहिये। इसी पर महापुरुष ने कहा है कि जिन पदार्थों के द्वारा भगवान् की प्राप्ति ही वे निन्द्य न हीं है, अपितु ग्रहण करने योग्य है।

इस प्रकार यहाँ तक माया का जो कुछ वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ में वही पर्याप्त है।

-ज़ारी

Guest Authors

- Aatif Kazmi

- Absar Balkhi

- Afzal Muhammad Farooqui Safvi

- Ahmad Raza Ashrafi

- Ahmer Raza

- Akhlaque Ahan

- Arun Prakash Ray

- Balram Shukla

- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi

- Faiz Ali Shah

- Farhat Ehsas

- Iltefat Amjadi

- Jabir Khan Warsi

- Junaid Ahmad Noor

- Kaleem Athar

- Khursheed Alam

- Mazhar Farid

- Meher Murshed

- Mustaquim Pervez

- Qurban Ali

- Raiyan Abulolai

- Rekha Pande

- Saabir Raza Rahbar Misbahi

- Shamim Tariq

- Sharid Ansari

- Shashi Tandon

- Sufinama Archive

- Syed Ali Nadeem Rezavi

- Syed Moin Alvi

- Syed Rizwanullah Wahidi

- Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi

- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi

- Umair Husami

- Yusuf Shahab

- Zafarullah Ansari

- Zunnoorain Alavi