दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह गंगा-जमुनी तहज़ीब और सूफ़ी संस्कृति का एक बुलंदतरीन मरकज़ है । यहाँ तमाम मज़हब के लोगों की आमद और अक़ीदत देखते बनती है । हर जुमेरात को ख़ासतौर से यहाँ क़व्वाली का आयोजन होता है जिसमें ख़ास-ओ-आम सबकी शिरकत होती है। आजकल भी क़व्वाली लोगों के लिए एक परिचित शब्द है और कम-ओ-बेश हर महफ़िल मे क़व्वाली का एक प्रोग्राम रखा जाता है। क़व्वाली मे आजकल तरह-तरह के नए रूप भी प्रचलित होते जा रहे हैं पर जो ख़ास है वो है क़व्वाली का लोगों के दिलों को परवरदिगार से जोड़ देना। क़व्वाली आज भी अपना यह काम बख़ूबी कर रही है । बहुत दिनों से सोच रहा था कि क़व्वाली जो लोगों को बातिन के इतने रौशन सफ़र पर ले कर जाती है, उसका अपना सफ़र कितना ख़ूबसूरत रहा होगा ।

क़व्वाली के इस सफ़रनामे की शुरुआत दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की एक ख़ूबसूरत रस्म से करते हैं ।

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मुन्हसिर क़व्वालों को आज भी साल मे तीन दफ़ा ख़ुराक दी जाती है जिसमे दरगाह शरीफ़ की आमदनी का एक हिस्सा क़व्वालों को दिया जाता है । यह रस्म कई सौ सालों से चली आ रही है और बदस्तूर ज़ारी है । इस ख़ुराक के पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते, सो इस को इस्तेमाल करने के लिए क़व्वालों ने एक बड़ा ख़ूबसूरत तरीका निकाला । इन ख़ुराक के पैसों से क़व्वाल नमक खरीद लेते हैं और साल भर इस नमक का इस्तेमाल करते हैं । कई सौ सालों से चलती आ रही यह रस्म क़व्वालों का अपने पीर के प्रति श्रद्धा और यक़ीन का एक बेमिसाल उदाहरण है ।

क़व्वाली अरबी के क़ौल शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है बयान करना। इसमें किसी रुबाई या ग़ज़ल के शेर को बार-बार दुहराने की प्रथा थी लेकिन तब इसे क़व्वाली नहीं समाअ कहा जाता था । शेख़ शहाबद्दीन सुहरावर्दी ने अपनी प्रसिद्ध किताब अवारिफ़-उल-मआरीफ़ मे समाअ पर एक पूरा अध्याय लिखा है। हज़रत शेख़ शहाबुद्दीन सुहरावर्दी की यह किताब भारत मे चिश्तिया सिलसिले मे बड़ी प्रसिद्ध थी। कहते हैं हज़रत बाबा फ़रीद गंज-ए-शकर ने यह किताब निज़ामुद्दीन औलिया को भी पढ़ाई थी। इस अध्याय मे शेख़ शहाबुद्दीन सुहरावर्दी फ़रमाते हैं –

शेख़ अबू अब्दुर्रहमान अल सलामी ने फ़रमाया – मैंने अपने दादा हुज़ूर को कहते सुना है कि –

समाअ में शिरकत करने वाले को हयात क़ल्ब और फ़ना नफ़्स के साथ समाअ सुनना चाहिए ।

इस अध्याय मे हज़रत शेख़ अबू तालिब मक्की का भी ज़िक्र आया है जिन्होंने इरशाद फ़रमाया कि के यहाँ दो दासियाँ थी जो माहिर-ए-मौसीक़ी थीं । लोग उनको सुनने के लिए इकठ्ठा होते थे। उन्होंने आगे लिखा है कि हज़रत क़ाज़ी अबू मीरवाँ से भी उनकी मुलाक़ात हुई थी जिनके यहाँ कई दासियाँ थी जो सूफ़ियाना मौसीक़ी (समाअ) मे माहिर थीं और सूफ़ी मजलिसों मे गाती थीं ।

शेख़ शहाबुद्दीन सुहरावर्दी फ़रमाते हैं कि नफ़्स और रूह का बड़ा गहरा रिश्ता होता है और गुप्त रूप से इन दोनों मे बातचीत भी होती रहती है । जिस तरह प्रेमी आपस मे बात करते हैं ठीक उसी प्रकार नफ़्स और रूह का भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है । यही कारण है कि नफ़्स को स्त्रीलिंग और रूह को पुल्लिंग लिखते हैं । समाअ के दौरान रूहानी कैफ़ियत तारी होने का एक कारण यह भी है ।

महफ़िल-ए-समाअ का प्रचलन हिंदुस्तान के सूफ़ी ख़ानक़ाहों मे बहुत पहले से रहा है । समाअ या क़व्वाली जब हिंदुस्तान मे आई तो उसमे फ़ारसी का समावेश हो चुका था । समाअ का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जीवन और मृत्यु दोनों इस कैफ़ियत के हिसार मे रक़्स करते थे । एक उदाहरण हज़रत ख़्वाजा बख़्तियार काकी का मिलता है जिनकी ख़ानक़ाह मे यह शे’र पढ़ा जा रहा था –

कुश्तगान ए खंजरे तस्लीम रा

हर ज़मा अज़ ग़ैब जान ए दीगर अस्त

(जो लोग इश्क़ के खंजर से हलाक़ होते हैं उनके लिए ग़ैब से हर पल नयी ज़िंदगी आती है )

यह शे’र सुनकर ख़्वाजा साहब पर एक अजीब सी कैफ़ियत तारी हुई और इसी कैफ़ियत मे उनका विसाल (देहांत) हो गया ।

दूसरा वाक़िया हज़रत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का है जिनके विसाल के पश्चात शेख़ बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के पोते शेख़ रुक्नुद्दीन सुहरावर्दी जिन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जनाज़ा पढ़ा था उन्होंने तीन दिन तक समाअ का प्रदर्शन रोक दिया था । हज़रत ख़्वाजा गेसूदराज बंदानवाज़ फ़रमाते हैं कि उन्हें डर था कि कहीं हज़रत क़व्वाली सुनकर दोबारा न उठ खड़े हों ।

समाअ अपने सबसे आलिम जौहरी, हज़रत अमीर ख़ुसरौ के द्वार तक पहुँचती, जिन्होंने न सिर्फ़ समाअ को क़व्वाली का रूप दिया और इसमें अरबी फ़ारसी के साथ-साथ हिंदवी को शामिल कर इसे मौसीक़ी के जेवरात से भी सजाया और संवारा, उससे पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बचपन के एक वाक़ये पर भी नज़र डाल लेते हैं –

अबू बक्र नामक एक क़व्वाल का हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और बाबा फ़रीद गंज-ए-शकर की मुलाक़ात मे अहम किरदार था । फ़वाईद-उल-फ़ुवाद मे ज़िक्र आता है कि यह क़व्वाल मुल्तान से सफ़र करता हुआ बदायूं आया था और इसने हज़रत शेख़ बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी की ख़ानक़ाह का क़िस्सा बयान किया । हालांकि उसने मुल्तान का क़िस्सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान किया था और उसी के बीच मे अजोधन के बाबा फ़रीद का भी मुख़्तसर सा ज़िक्र आया था लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दिल पर बाबा फ़रीद के नाम की छाप पड़ गयी और उनके दिल मे उनसे मिलने का जुनून सवार हो गया ।

हालांकि बहुत सी किताबों मे क़व्वाली और समाअ का ज़िक्र आता है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती हैं और इनकी सत्यता पर कोई सवाल नहीं है । इन किताबों मे प्रमुख हैं –

1॰ आवरिफ़-उल-मारीफ़ – शेख़ शहाबुद्दीन सुहरावर्दी

2॰ फ़वाईद-उल-फ़ुवाद – शेख़ हसन अला सिजज़ी देहलवी

3॰ सियर-उल-औलिया – अमीर ख़ुर्द

4॰ ख़ैर-उल-मजालिस – शेख़ हामिद कलंदर

5॰ जामी-उल-कलीम- ख़्वाजा गेसूदराज के बेटे मुहम्मद अकबर हुसैनी द्वारा लिखित

6. अफ़जल-उल-फ़वाईद – हज़रत अमीर ख़ुसरौ

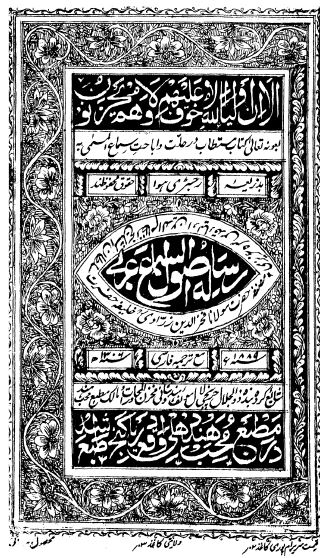

क़व्वाली और महफ़िल ए समाअ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जीवन-काल के उत्तरार्ध तक कम-ओ-बेश निर्बाध रूप से चलती रही परंतु सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लक़ की ताजपोशी के बाद क़व्वाली का राजनैतिक विरोध शुरू हो गया । हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बादशाह के दरबार मे पेश होना पड़ा । इस पेशी से पहले ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को इस ज़रूरत का एहसास हो गया था कि क़व्वाली की सार्थकता पर एक किताब लिखी जानी चाहिए। इस ज़रूरत को समझते हुये हज़रत ने अपने मुरीद शेख़ फख़रुद्दीन ज़र्रादी को निर्देश दिया कि वह कुरान और हदीस के प्रकाश मे क़व्वाली की सार्थकता पर मवाद इकट्ठा करें । हज़रत जब सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लक के दरबार मे हाज़िर हुये उसी दौरान शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पोते मौलाना इल्मुद्दीन सुहरावर्दी की आमद हुई और उन्होंने सुल्तान को बताया की समाअ महफ़िलें हिंदुस्तान के बाहर भी बग़दाद, तुर्की, और सिरिया आदि देशों के सूफ़ियों में आ’म हैं । इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पर लगे सारे इल्जामों को ख़ारिज़ कर दिया गया था । हज़रत ने हालांकि शेख़ फख़रुद्दीन ज़र्रादी के मवादों का इस्तेमाल इस सुनवाई मे नहीं किया था लेकिन शेख़ ज़र्रादी की यह मेहनत बेकार नहीं गयी और उन्होंने समाअ और क़व्वाली की सार्थकता पर अपनी मशहूर किताब रिसाला उसूल उस समाअ लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई । इस रिसाले मे समाअ को 10 उसूलों मे विभाजित किया गया है। इसमें उन्होंने यह साबित किया है कि समाअ की यह पूरी प्रणाली जायज़ है ।

हज़रत अमीर ख़ुसरौ ने समाअ और क़व्वाली को नए आयाम दिये । जहां उन्होंने फ़ारसी और हिंदवी का इसमें सम्मिश्रण किया वहीं नए रागों और साज़ों का आविष्कार कर क़व्वाली को सूफ़ी ख़ानकाहों के साथ-साथ आम जनता के बीच भी मक़बूल कर दिया । क़व्वाली में नए स्थानीय आयामों जैसे चादर, बसंत , सेहरा, गागर आदि डालकर इसे विशुद्ध हिंदुस्तानी बनाने का श्रेय अमीर ख़ुसरौ को ही जाता है । क़व्वाली का आगे का सफ़रनामा रंगों का सफ़रनामा है । ये रंग क़व्वाली के साथ-साथ चलते रहे और सुनने वालों की रूह को सराबोर करते रहे । अमीर ख़ुसरौ के हिंदवी कलाम बदक़िस्मती से कालचक्र में कहीं खो गए लेकिन क़व्वालों ने सीना-ब-सीना इन्हें याद रखा और इन्हें जनमानस तक पहुंचाया । क़व्वालों द्वारा गाये जाने वाले हज़रत अमीर ख़ुसरौ के हिंदवी कलामों के कुछ नमूने निम्नलिखित हैं –

1.छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाय के

गोरी गोरी बैयां हरी हरी चूरियां

बइयाँ पकड़ धर लीनी रे मोसे नैना मिलाय के ।

(* छाप के माने यहाँ अंगूठी के हैं – उदाहरणार्थ –

वित्त बड़ाई में नहीं बड़ा न हूज्यों कोय

छाप लई लघु आंगुली, रज्जब देखो जोय!)

2.तोरी सूरत के बलिहारी निज़ाम

सब सखियन में चुनर मोरी मैली

देख हँसे नर नारी

अबके बहार चुनर मोरी रंग दे

रख ले लाज हमारी

सियर-उल-औलिया मे कई पेशेवर क़व्वालों का ज़िक्र आया है । इससे पता चलता है कि क़व्वाल सूफ़ी ख़ानक़ाहों के अलावा बाहर की महफ़िलों मे भी गाया करते थे । इन क़व्वालों मे अमीर ख़ुर्द ने दो क़व्वालों का उल्लेख ज़्यादा किया है । ये क़व्वाल थे – हसन पिहादी और सामित क़व्वाल । ये दोनों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़िदमत मे हाज़िर रहते थे । बक़ौल अमीर ख़ुर्द, हसन पिहादी महफ़िल के श्रोताओं को अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध कर देते थे और लोगों में हाल की कैफ़ियत तारी हो जाती थी । सामित क़व्वाल में भी यही खूबियाँ थी । हसन पिहादी जहां बाहर की मजलिसों में भी हिस्सा लेते थे वहीं सामित क़व्वाल पूरी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह के लिए समर्पित थे और जब भी मुर्शिद क़व्वाली सुनने की इच्छा ज़ाहिर करते थे, यह हमेशा हाज़िर रहते थे । हज़रत बारहा अपनी ख़ानक़ाह से बाहिर बाग़ में अथवा चबूतरा-ए-यारा (ये जगह हज़रत की मौजूदा दरगाह के पास ही स्थित हैं जहां हज़रत के महबूब भांजे शेख़ तक़ीउद्दीन नूह की क़ब्र है ) चहल-कदमी करने जाते थे तब उनके साथ ख़्वाजा इक़बाल (ख़ानक़ाह की देख-रेख का ज़िम्मा इनका था ) और सामित क़व्वाल भी होते थे जो बहुत धीमी आवाज़ में मुख्त़लिफ़ शायरों की ग़ज़लें पढ़ते रहते थे । जिस शायर की ग़ज़ल हज़रत पर अपना प्रभाव छोडती थी वो ग़ज़ल समाअ महफ़िलों मे प्रसिद्ध हो जाती थी ।

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने क़व्वालों को गाने के एवज कभी भी पैसे नहीं दिये, हालांकि ख़्वाजा इक़बाल जिनके जिम्मे ख़ानक़ाह की पूरी व्यवस्था थी वह क़व्वालों को पैसे दिया करते थे या नहीं यह राज़ कभी नहीं खुला । सियर-उल-औलिया पढ़ने से मालूम पड़ता है कि शायद क़व्वालों की आमदनी के दूसरे ज़रिये भी थे । वह ऐसी महफ़िलों मे भी क़व्वाली पढ़ा करते थे जिनका सूफ़िया से कोई तआल्लुक नहीं होता था । सियर-उल-औलिया के अनुसार – ख़्वाजा अज़ीज़उद्दीन जो अमीर ख़ुर्द के रिश्तेदार और क़व्वाल भी थे, दिल्ली से कुछ दिनों तक बाहर रहे और वापसी के बाद सबसे पहले हज़रत की ख़ानक़ाह पर हाज़िरी दी । हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उनसे उनके सफ़र के बारे मे पूछा और साथ ही साथ यह भी कि शादी में जो महफ़िल-ए-समाअ हुई वह कैसी थी ?

ख़ैर-उल-मजालिस मे भी क़व्वालों के ख़ानक़ाह के बाहर प्रदर्शन का ज़िक्र आता है। ख़्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली, सय्यद अलाउद्दीन नामक क़व्वाल से पूछते हैं कि महफ़िल-ए-समाअ कैसी थी और कहानी में आगे अल कुशैरी के निशापुर की एक महफ़िल मे शिरकत करने का ज़िक्र भी आता है ।

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों की शायरी क़व्वाली क़व्वाल ख़ूब पढ़ते थे । उस समय छपाई के साधन पर्याप्त न होने की वजह से क़व्वाल अपनी शायरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगो तक पँहुचाने का एक सशक्त माध्यम थे । हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह से जुड़ाव निश्चय ही क़व्वालों और शायरों के लिए फ़ायदेमंद था क्योंकि उनकी प्रसिद्धि आवाम में फैल रही थी । इस तरह न सिर्फ़ उस वक़्त बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा-जमुनी तहज़ीब का एक ख़मीर पैदा हुआ जिसका प्रभाव ये हुआ कि दो महान संस्कृतियों को आपस मे घुलने मिलने का एक साझा मंच मिल गया ।

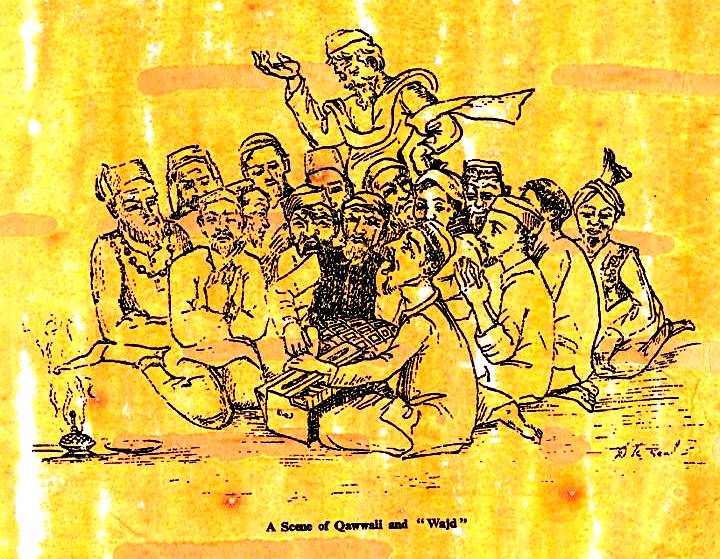

चिश्ती साहित्य और मल्फ़ूज़ात मे सबसे ज़्यादा क़व्वाली और समाअ का विस्तृत उल्लेख सियार-उल-औलिया मे आता है । इस किताब में ऐसी कई समाअ महफ़िलों का ज़िक्र आया है जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उनके मुरीद ओ ख़लीफ़ा मौजूद थे । समाअ के दौरान इन मुख्त़लिफ़ तजुर्बात को चिश्तिया मलफूज़ात में देखा जा सकता है –

1. वज्द 2 ज़ौक़ 3 शौक़ 4 हाल 5 तहय्युर

अफज़ल-उल-फवाइद मे भी समाअ का उल्लेख आता है । एक मजलिस का ज़िक्र करते हुये हज़रत अमीर ख़ुसरौ लिखते हैं –

सुल्तान-उल-मशाईख़ हसन की ओर मुड़े और फ़रमाया – सारे अज़ीज़ मौजूद हैं कुछ गाओ ! जैसे ही हसन ने क़व्वाली शुरू की, ख़्वाजा उस्मान और शेख़ जमालउद्दीन हांस्वी खड़े हुये और उन्होंने रक़्स करना शुरू कर दिया । सुबह से लेकर दोपहर तक वही क़ैफियत रही । जब क़व्वाली समाप्त हुई तो सबको एक-एक जामा उपहार-स्वरूप दिया गया । मुझे भी एक सफ़ेद कुलाह (टोपी ) मिली ।

सियर-उल-औलिया के नौवे अध्याय के पहला पारा आदाब-ए-समाअ को मन्सूब है जिसमे महफ़िल-ए-समाअ के आदाब बताए गए हैं । इसमें समाअ के दौरान हँसना, खाँसना और जम्हाई लेने की मनाही की गयी है । सुनने वाले का ध्यान क़व्वाल की तरफ़ न होकर ख़ुदा की तरफ़ हो और नज़रें झुकी हुई हों ।

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने समाअ की तीन शर्तें भी बताई हैं –

1. इख़वान – यह शब्द अरबी ज़बान का है और अख़ का बहुवचन है । अख़ का अर्थ भाई होता है अर्थात क़व्वाली ऐसे लोगों के बीच होनी चाहिए, जो हम-ख़याल हों ।

(अगर लोग हम-ख़याल न हों तो क़व्वाली से पहले उन्हें कुछ क़िस्से या आध्यात्मिक बातें सुनाकर उनका ध्यान क़व्वाली की तरफ़ लाना चाहिए । निज़ामी बंसरी में एक वाकिया आता है जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत ख़्वाजा तूसी (मटका पीर) की ख़ानक़ाह पर महफ़िल-ए-समाअ के लिए तशरीफ़ लाते हैं । वहाँ जब क़व्वाली शुरू होती है तो लोगों में वो ज़ौक़ पैदा नहीं होता जो हज़रत की ख़ानक़ाह पर होता था । हज़रत क़व्वालों को रुकने का इशारा करते हैं और लोगों को सूफ़ी बुज़ुर्गों की बातें सुनाना शुरू करते हैं । कुछ ही देर मे जब लोगों के दिल एक तरफ़ माइल हो गए तब हज़रत ने क़व्वालों को हुक्म दिया कि वो अब क़व्वाली शुरू करें । क़व्वाली शुरू हुई और सब लोगों की कैफ़ियत देखने लायक थी । )

2. मकान – क़व्वाली जहां हो वो जगह साफ़-सुथरी हो और किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे।

3. ज़मान – मुनासिब वक़्त हो । लोग अपनी इबादत से फ़ारिग हो चुके हों ।

क़व्वाली के बीच में मज़ाहिया जुमलों का इस्तेमाल भी वर्जित था ।

क़व्वाली के दौरान वज्द की हालत को चिश्ती मलफूज़ात में यूं व्यक्त किया गया है कि रोज़-ए-अलस्त को जब ख़ुदा ने रूहों से पूछा – क्या मैं तुम्हारा ख़ुदा नहीं हूँ ? इस पर रूहों ने जवाब दिया था – हाँ ! आप ही हमारे ख़ुदा हैं ! सियर-उल-औलिया के अनुसार यह जवाब शाब्दिक भी हो सकता है, मानसिक भी और हार्दिक भी । जब क़व्वाल की ख़ूबसूरत आवाज़ भीतर जाती हैं तो रूह को अपने उसी सनातन प्रेमी की याद आती है और वो रोज़-ए-अलस्त की तरह ही जवाब देती हैं । यह जवाब कंधे हिलाकर, सर हिलाकर या वज्द की कैफ़ियत की सूरत में होता है ।

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने समाअ की कैफ़ियत को बड़े ख़ूबसूरत शब्दों मे बयान किया है –

समाअ के दौरान एक कैफ़ियत ऐसी होती है कि अगर कोई सिरमें कील ठोक दे तो भी पता न चले, पर इससे भी बढ़कर एक कैफ़ियत होती है जिसमें अगर पैरों के नीचे गुलाब की एक पंखुड़ी भी पड़ जाए तो इंसान को पता चल जाए । यह कैफ़ियत सबसे आला दर्जे की होती है ।

जामी-उल-कलीम में ख़्वाजा गेसूदराज बंदानवाज़ फ़रमाते हैं कि सामईन को समाअ के दौरान अपने साथ भी होना चाहिए और नहीं भी ।

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ क़व्वाली में वाध्य यंत्रों का इस्तेमाल लोगों के हृदय तक शायरी का ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए मान्य था । हज़रत के मुरीदों में कुछ जैसे – हज़रत अमीर ख़ुसरौ , ख़्वाजा बुर्हानुद्दीन गरीब और ख़्वाजा हसन अला सिजज़ी ने अपनी मजलिसों मे वाध्य यंत्रों के प्रयोग की अनुमति दे रखी थी जबकि दूसरे मुरीद जैसे – ख़्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली ने साज़ों के प्रयोग पर रोक लगा रखी थी ।

तारीख़-ए-फ़रिश्ता में ज़ियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान द्वारा आयोजित समाअ महफ़िलों का ज़िक्र किया है । हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मुरीद होने के कारण उसने दोनों तरह की समाअ महफ़िलों मे अंतर स्पष्ट किया है ।

क़व्वाली को आवाम में मक़बूल करने में हज़रत अमीर ख़ुसरौ का बहुत बड़ा योगदान है । हज़रत अमीर ख़ुसरौ ख़ुद भी महान संगीतकार और शायर थे । इनकी लिखी क़व्वालियाँ आज भी जन मानस के पटल पर अपनी पूरी धज के साथ जिंदा है । हज़रत अमीर ख़ुसरौ ने अपना अलग अंदाज़ विकसित किया था । वह इसे दसवां रस कहा करते थे । यह वो अंदाज़ था जिसमें न किसी ने आज तक गाया न कोई गा पाएगा ।

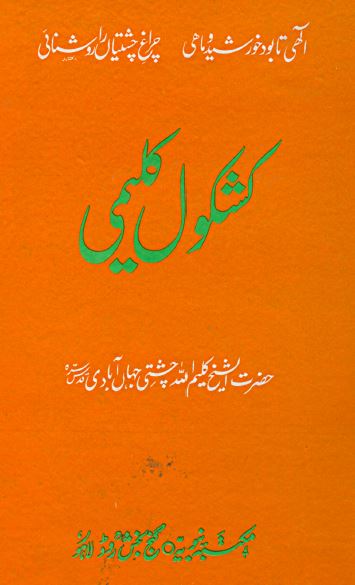

आगे चलकर शाह कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी ने क़व्वाली और समाअ पर अपनी प्रसिद्ध किताब कशकोल लिखी । शाह कलीमुल्लाह के दादा मशहूर वास्तुकार अहमद मीमार थे जिन्होंने ताजमहल और शाह जहानाबाद के शाही क़िले का नक़्शा बनाया था । शाह कलीमुल्लाह के पिता हाजी नूर अल्लाह एक प्रसिद्ध ख़ुशनवीस थे । शाह कलीमुल्लाह अपने विसाल (1729 ) तक दिल्ली मे ही रहे और इन्हें अपनी ख़ानक़ाह में ही दफ़नाया गया । इनकी दरगाह को 1857 के विद्रोह मे क्षति पहुंची थी ।

जिस प्रकार कशकोल (भिक्षा-पात्र ) में खाने के लुकमे डाले जाते हैं उसी प्रकार इन्होंने अपनी किताब कश्कोल को अध्यायों के लुकमों मे बांटा है । किताब में शाह कलीमुल्लाह लिखते हैं कि हर अध्याय का लुकमा लोगों के आध्यात्मिक विकास को पोषित करेगा ।

दारा शिकोह ज़िक्र के विभिन्न रूपों पर अपनी चुप्पी तोड़ने वाला पहला शख़्स था । कहते हैं कि शाह कलीमुल्लाह की कश्कोल दारा शिकोह की किताब के जवाब के रूप मे ही लिखी गयी थी । हालांकि कलीमुल्लाह की ये किताब ज़िक्र और समाअ के विविध रूपों का विश्व-कोश नहीं कही जा सकती परंतु इसमें विभिन्न सिलसिलों, मुर्शिदों और योगियों के प्रचलित सूफ़ी प्रथाओं का ज़िक्र है ।

शाह कलीमुल्लाह के ख़लीफ़ा शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबादी थे । शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबादी के परिवार का सिजरा शेख़ शहाबउद्दीन सुहरावर्दी से जाकर मिलता है । शाह कलीमुल्लाह से इनकी पहली मुलाक़ात महफ़िल-ए-समाअ के दौरान हुई थी । शाह कलीमुल्लाह क़व्वाली के दौरान ख़ानक़ाह का दरवाज़ा बंद रखते थे जैसे ही क़व्वाली शुरू होती थी, निज़ामुद्दीन दरवाज़े पर आकर खड़े हो जाते थे और जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता था वहीं खड़े रहते थे । एक दिन एक मुरीद ने हज़रत शाह कलीमुल्लाह को आकर बताया कि दरवाज़े पर कोई अजनबी खड़ा है । हज़रत ने फ़रमाया कि वह अजनबी नहीं है उसे अंदर आने दो ! कुछ समय के बाद हज़रत ने उन्हें दक्कन भेज दिया जहां बुरहानपुर और शोलापुर में कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने औरंगाबाद में क़याम किया। हैदराबाद के संस्थापक निज़ाम-उल-मुल्क असफ़ जाह का नाम शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबादी के प्रसिद्ध मुरीदों में शुमार होता है। निजामुल्मुल्क असफ़ जाह ने रश्क-ए-गुलशन-ए-इरम नाम की किताब भी लिखी है ।

शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबाद मे अपने क़याम के बाद अपने विसाल तक वहीं रहे । इनका विसाल 1730 में हुआ । इनके मलफूज़ात को कामगार ने अहसान अल शमाइल के नाम से संग्रहित किया है । यह किताब कामगार ने हज़रत निज़ामुद्दीन के बेटे मौलाना शाह फख़रुद्दीन के आग्रह पर लिखी थी जो 1743 मे पूरी हुई । हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी के देहांत के पश्चात उनके ख़लीफ़ा उनके अपने ही बेटे मौलाना फख़रुद्दीन बने जिनकी उम्र तब महज़ 16 साल थी । आगे चलकर इनके मुरीदों ने सिलसिला चिश्तिया का ख़ूब प्रचार किया । इनमे प्रमुख थे –

1. नूर मुहम्मद महारवी (मृत्यु–1790)- इन्होंने सिलसिले का प्रचार पंजाब में किया और बहावलपुर में समाअ को प्रचलित किया ।

2. शाह नियाज़ बरेलवी – (मृत्यु -1834 ) – इन्होंने अपनी ख़ानक़ाह बरेली में बनाई और रूहेलखण्ड में सिलसिले का प्रचार किया !

3. मौलाना ज़ियाउद्दीन – (मृत्यु -1810) इन्होंने जयपुर मे क़याम किया

4. मीर शम्सुद्दीन – इन्होंने अजमेर में क़याम किया

आदि ।

ख़्वाजा फख़रुद्दीन का विसाल सन 1785 में हुआ और इनकी मज़ार ख़्वाजा क़ुतुबउद्दीन बख़्तियार काकी कॉम्प्लेक्स में है ।

ख़्वाजा फख़रुद्दीन की ख़ानक़ाह का पदभार उनके बड़े बेटे शाह ग़ुलाम क़ुतुबउद्दीन ने संभाला जिन्होंने आखिरी दो मुग़ल बादशाहों – अकबर शाह (1806- 1837) और बहादुर शाह ज़फ़र को अपने मुरीदों मे शामिल किया । ख़्वाजा फख़रुद्दीन के पोते ख़्वाजा नसीरुद्दीन काले मियां, जिनके दरबार के साथ गहरे संबंध थे, मिर्ज़ा ग़ालिब को इनकी सोहबत से बड़ा लाभ पहुँचा था ।

ख़्वाजा फख़रुद्दीन ने तसव्वुफ़ पर एक किताब ऐन-उल-यक़ीन लिखी है ।

समाअ महफ़िलें कैसे आयोजित की जाएँ इस पर एक विस्तृत किताब बहुत बाद में लिखी गयी जिसका शीर्षक था – मतलूब-अल-तालिबीन। यह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का संचरित्र है । यह किताब ख़्वाजा बुलाक़ निज़ामी कशानी ने मुहम्मद शाह (1719-1748 ) के शासन काल मे लिखी । मतलूब-अल-तालिबीन का उर्दू तर्जुमा सन -1900 ई॰ में चाँदनी चौक के एक किताब विक्रेता ग़ुलाम निज़ामुद्दीन ने ख़्वाजा जामीन अली निज़ामी से करवाया। यह तर्जुमा शवाहिद-ए-निज़ामी के नाम से मिलता है । शवाहिद-ए-निज़ामी के लेखक का दावा है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह मे 200 हुनरमंद क़व्वाल थे और सारे वज़ीफ़ाखोर थे । ख़्वाजा मुहम्मद बुलाक़ निज़ामी बताते हैं कि कैसे हज़रत अमीर खुसरौ, अमीर हसन और ख़्वाजा मुबासिर किसी ग़ज़ल की शुरुआत किया करते थे । आगे चलकर मिया सामित, हसन पेहादी उनका साथ देते थे और बाकी 200 क़व्वाल भी इसमें शामिल हो जाते थे । कभी-कभी ख़्वाजा मुहम्मद और ख़्वाजा मूसा जो बाबा फ़रीद के नवासे थे, भी गाया करते थे ।

शवाहिद-ए-निज़ामी के अनुसार मजलिस-ए-समाअ की शुरुआत हमेशा पंच आयत या कुरान मजीद के सि-पारा से होनी चाहिए। इसके बाद उस बुजुर्ग के लिए दुआ करनी चाहिए जिनकी ख़ानक़ाह पर क़व्वाली गायी जा रही है । इन सबके बाद गाने वालों या क़व्वालों की बारी आती है । क़व्वालों को शुरुआत क़ौल से करनी चाहिए । शवाहिद-ए-निजामी के अनुसार क़ौल को पहली बार हज़रत अमीर ख़ुसरौ ने सुरों मे बांधा । क़व्वाली में सिर्फ़ क़ौल ही है जिसकी एक स्थायी जगह है। इसके बाद क़व्वाल अह्ले वज्द या मीर-ए-मजलिस की मर्ज़ी पर कलाम पेश कर सकते हैं । मजलिस-ए-समाअ की समाप्ति भी क़ौल से या कुरान शरीफ़ की किसी आयत से होनी चाहिए । शवाहिद-ए-निजामी में ताज ख़ान, जत्ता क़व्वाल और शाह ग़ुलाम जैसे कई क़व्वालों का ज़िक्र आया है ।

क़व्वाली का यह सफ़र रस का सफ़र है। जैसे जैसे इस पर हिंदुस्तानी रंग चढ़ता गया और यह सफ़र और भी चोखा और मनभावन होता गया । काकोरी के शाह क़ाज़िम कलंदर (1745 -1808 ) ने शांत रस लिखी जिसमे सूफ़ी और कृष्ण भक्ति काव्य के बड़े उत्कृष्ठ नमूने मिलते हैं । हज़रत क़ाज़िम कलंदर ककोरवी लिखते हैं –

आज तनिक मुरली धुन सुनते, फिरत है मधुबन बही बही

मुरली सुन भौचक भई बोरी, मुरली वाले की कौन कही

जब जानो मोहन को देखे, सुध-बुध ना भूले तो सही

माखन दूध भुलाए ग्वालिन, लागे पुकारे दही दही

यह मोहन ग्वालिन के घट में, क़ाज़िम देखे वही वही ।

क़ाज़िम शाह कलंदर के बाद इनके बेटे हज़रत तुराब अली शाह कलंदर ककोरवी ने भी अपनी प्रसिद्ध किताब अमृत-रस लिखी । शाह तुराब अली शाह कलंदर ककोरवी से इतर एक तुराब दकनी साहब का भी दकनी पांडुलीपियों में उल्लेख मिलता है । इनकी भाषा भी बड़ी सधी हुई और ख़ूबसूरत है ।

अरे मन मुझे बोल तेरा ठिकाना

कहाँ सूं हुआ है यहाँ तेरा आना

न तेरा यहाँ खीश न कोई बेगाना

यहाँ सूं कहाँ फिर तेरा होगा जाना

अगर तू है परदेसी जोगी सयाना

अरे मन नको रे नको रे दिवाना ।

ख़्वाजा ग़ुलाम फ़रीद (मृत्यु-1902 ) की मजलिसों में भी क़व्वाली का ज़िक्र बारहा आता है । इनके मलफूज़ात मकाबिस-उल-मजालिस किताब में संग्रहित हैं । ख़्वाजा साहब से एक दफ़ा जब पूछा गया की राग कैसे आए ? तो उन्होंने फ़रमाया – नाज़िल हुये ! एक दफ़ा ख़्वाजा ग़ुलाम फ़रीद क़व्वाली सुन रहे थे । उसी दौरान अस्र की नमाज़ का वक़्त हो गया । नमाज़ के बाद ख़्वाजा साहब ने फ़रमाया – राग विहाग गाओ ! क़व्वाल मस्जिद की दीवार के बाहर थे और ख़्वाजा साहब अंदर थे ।

पंजाब में तसव्वुफ़ का इतिहास सामाजिक परिवर्तनों, क्रांतिकारी विचारों और समाज सुधारों के साथ साथ मनभावन प्रेम कहानियों का इतिहास है । पंजाबी सूफ़ी शायरों ने इस ज़ुबान की मिठास को समझा और अपने संदेशों को इसी ज़बान मे लोगों तक पहुँचाया । पंजाब में सूफ़ी शायरी में हज़रत शाह हुसैन एक जगमगाता नाम हैं जो एक मस्त दरवेश थे । शाह हुसैन का एक हिन्दू लड़के माधो लाल के प्रति इतना प्रेम था कि उन्हें माधो लाल हुसैन ही कहा जाने लगा । इनकी शायरी वारिस शाह की हीर के लिए ज़मीन तैयार कर रही थी । हज़रत शाह हुसैन का प्रेमी मुर्शिद रूपी मल्लाह से विनती कर रहा है, वहीं वारिस शाह के रांझा का इस मल्लाह से रिश्ता इतना गहरा हो चुका है की वह उससे तकरार भी कर रहा है । शाह हुसैन की काफ़ियों के कुछ नमूने निम्नलिखित हैं –

माएं नीं मैं कैनूं आखां,

दरदु विछोड़े दा हालि ।1।

धूंआं धुखे मेरे मुरशदि वाला,

जां फोलां तां लाल ।1।

सूलां मार दिवानी कीती,

बिरहुं पया साडे ख़्याल ।2

दुखां दी रोटी सूलां दा सालणु,

आहीं दा बालनु बालि ।3।

शाह हुसैन के बाद वारिस शाह पंजाबी के सबके बड़े शायर माने जाते हैं जिन्होंने दामोदर दास के बाद हीर का नवाँ क़िस्सा लिखा । वारिस शाह की हीर पंजाबी लोक साहित्य की अनमोल धरोहर है । वारिस शाह की हीर के कुछ अंश –

अव्वल हमद ख़ुदाय दा विरद कीजे, इशक कीता सू जग्ग दा मूल मियां ।

पहले आप है रब ने इशक कीता, माशूक है नबी रसूल मियां ।

इशक पीर फ़कीर दा मरतबा है, मरद इशक दा भला रंजूल मियां ।

खिले तिन्हां दे बाग़ कलूब अन्दर, जिन्हां कीता है इशक कबूल मियां ।

हज़रत सुल्तान बाहू की काफियाँ आज भी पंजाब मे घर घर गायी जाती हैं –

अलिफ़-अल्ला चम्बे दी बूटी,

मुरशद मन विच लाई हू ।

नफ़ी असबात दा पानी मिल्या,

हर रगे हर जाई हू ।

अन्दर बूटी मुशक मचाया,

जां फुल्लन ते आई हू ।

जीवे मुरशद कामिल बाहू ,

जैं इह बूटी लाई हू ।

बाबा बुल्ले शाह पंजाब के सबसे अलबेले सूफ़ी शायर थे । बुल्ले शाह ने पंजाबी सूफ़ी शायरी मे जिस मस्ती, बेख़ुदी और बेनियाज़ी का समावेश किया वह आज भी लोगों के दिलों पर वैसे ही सर चढ़ कर बोलता है । आज भी हर सूफ़ी महफ़िल मे बाबा बुल्ले शाह का कलाम क़व्वाल ज़रूर पढ़ते हैं –

जां मैं सबक इश्क दा पढ़आ, मसजद कोलों जीउड़ा डरिआ,

डेरे जा ठाकर दे वड़्या, जित्थे वज्जदे नाद हज़ार ।

इश्क दी नवीयों नवीं बहार ।

जां मैं रमज़ इश्क दी पाई, मैना तोता मार गवाई,

अन्दर बाहर होई सफ़ाई, जित वल्ल वेखां यारो यार ।

इश्क दी नवीयों नवीं बहार ।

हीर रांझे दे हो गए मेले, भुल्ली हीर ढूंडेदी बेले,

रांझा यार बुक्कल विच खेले, मैनूं सुध रही ना सार ।

इश्क दी नवीयों नवीं बहार ।

बेद कुरानां पढ़ पढ़ थक्के, सज्जदे करद्यां घस्स गए मत्थे,

ना रब्ब तीरथ ना रब्ब मक्के, जिस पाइआ तिस नूर अनवार ।

इश्क दी नवीयों नवीं बहार ।

इन सूफ़ियों तक पंजाब की औपचारिक भाषा पंजाबी ही थी लेकिन बाद में पंजाब में उर्दू लागू कर दी गई । बाद के पंजाबी सूफ़ी शायरों में यह प्रभाव बड़ी आसानी से परिलक्षित होता है ।

मौलवी ग़ुलाम रसूल और मियां मुहम्मद बख़्श ने पहली बार अपने क़िस्सों में विदेशी क़िरदार लिए । ग़ुलाम रसूल ने युसुफ़ ज़ुलेख़ा लिखी जबकि मियां मुहम्मद बख़्श ने सैफ़-उल-मलूक लिखी । सन 1875 मे पंजाब में छापाखाना आया और मियां मुहम्मद बख़्श ने अपनी सैफ़-उल-मलूक अपनी निगरानी में छपवाई ।

बेदम शाह वारसी (मृत्यु – 1936 ) इटावा के निवासी थे और ब्रज भाषाएवं उर्दू के विद्वान थे । ये ख़्वाजा वारिस पाक़ (मृत्यु -1905) के मुरीद थे । इन्होंने अपनी ग़ज़लों में भाखा और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया है । इनकी किताब फूलों की चादर इनके सूफ़ियाना कलामों का संग्रह है । आज भी देवा शरीफ़ में पढे जाने वाले कलामों मे अवधी भाषा की पूरी झलक मिलती है।

1.मैंने तुमपे किया है नाज़ पिया

मेरे घुंघटा की रखना लाज पिया

जौने कहबा तौने करबै

कहभो जीबै कहभो मरबै

कभू ना करी इंकार पिया

मोरे घुंघटा की रखना लाज पिया

2. मैं हार गयी जोबनवां

तोरी देख के छव बालमवां

तोरे नीके नीके नयनवां बलम

हमरे तो तुम एक पीहरवा और नहीं दुई चार

तुमहौं हमसे रूठ गए तो

कौन लगाई पार

ना बिसारो मोहे साजनवां

के अकारथ जाये जनमवां

तोरे नीके नीके नयनवां बलम

19वीं शताब्दी से पहले समाअ की मुख्य भाषा हिंदवी ही हुआ करती थी । गेसूदराज हिंदवी के बड़े पैरोकार थे । उनके अनुसार सामईन मे अज़्ज (helplessness), ख़राबी (desolation) और इंकीसार (abjectness) पैदा करने के लिए हिंदवी का कोई सानी नहीं ।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरम्भ के सूफ़ी संतों में, जो ख़ुद शायर थे, समाअ की भाषा उर्दू मिलती है । ग़ज़ल और क़ताअ के अलावा क़व्वाली में तज़मीन का भी प्रयोग किया जाता है । तज़मीन कलाम के उस हिस्से को कहते हैं जिसमे मूल शायर के अलावा किसी दूसरे शायर की शायरी बीच में डाल दी जाती है । क़व्वाली के संदर्भ में तज़मीन मुख्यत: पाँच मिसरों के रूप मे होती है जिसे मुख़म्मस कहते हैं ।

सन 1935 में नूर अल हसन नाम के एक सूफ़ी की बदायूं से एक किताब नग़मात-ए-समाअ प्रकाशित हुई । इसमें 722 तवील कव्वालियों के साथ-साथ 44 रुबाइयों का संग्रह है । नगमात-ए-समाअ को 1972 में नया तब रूप मिला जब बिलकुल नए कलेवर के साथ मुस्ताक़ इलाही फ़ारुक़ी ने इसे कराची से प्रकाशित किया । फ़ारुक़ी मूल रूप से कानपुर का रहने वाला था । कराची में बसने से पहले वह हैदराबाद में रहता था और उसने यह किताब वहाँ के ही एक स्थानीय सूफ़ी मुहम्मद मुइनूद्दीन (प्यारे मियां ) को समर्पित की है । इस संस्करण मे उसने मुश्किल गज़लों को बाहर निकाल दिया और कुछ नए प्रचलित कलामों को शामिल किया । इस संस्करण मे 364 लंबी ग़ज़लें और 27 रूबाइयाँ हैं । फ़ारुक़ी ने नगमात-ए-समाअ की मूल प्रति हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के एक क़व्वाल ज़फ़र हुसैन निज़ामी से प्राप्त की थी जिन्हें तूती-ए-चिश्त की उपाधि से नवाज़ा गया था ।

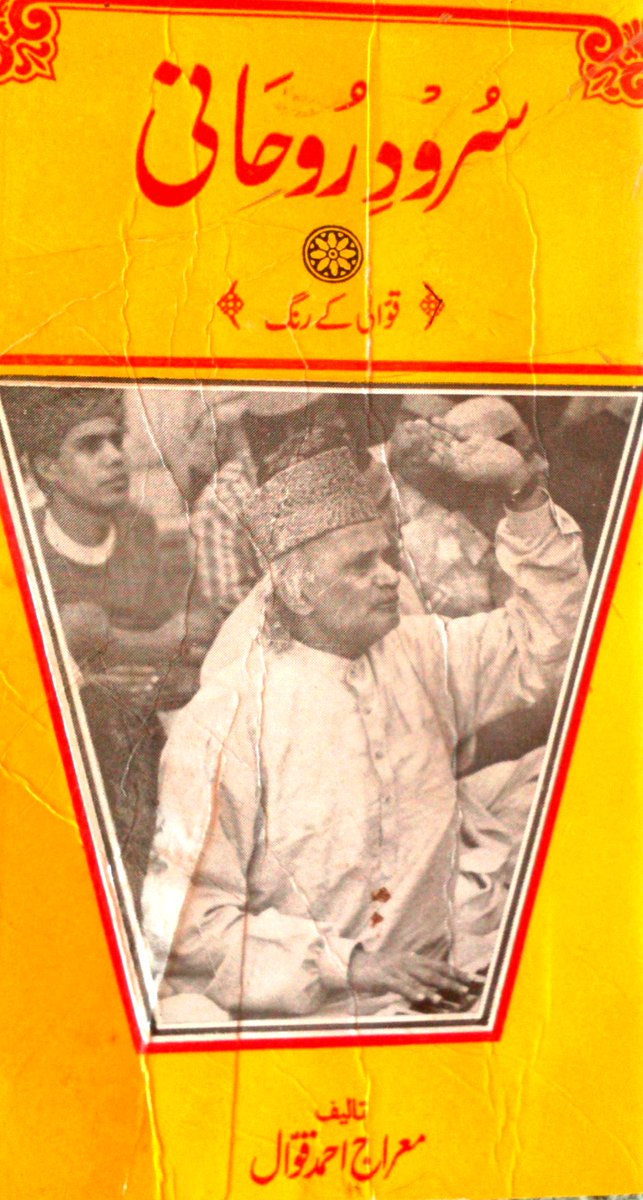

क़व्वाली पर एक और किताब सुरूद-ए-रूहानी मिलती है जिसके संग्रहकर्ता मिराज अहमद निज़ामी क़व्वाल थे । इसमें ज़्यादातर ग़ज़लें हैं लेकिन कुछ रुबाइयाँ और गीत भी शामिल हैं । इस किताब में उर्दू की 132, फ़ारसी की 75, हिन्दी की 56 और पंजाबी की 2 ग़ज़लें शामिल हैं ।

कुछ विद्वानो के अनुसार क़व्वाली में शुरुआत में ख़याल और तराना गायकी प्रचलित थी । आजकल की प्रचलित क़व्वाली 18वीं शताब्दी में प्रकाश में आई । 19वीं शताब्दी के मध्य में मुहम्मद करम इमाम ख़ान द्वारा लिखी गयी किताब मदान-ए-मौसिकी इस बात की पुष्टि करती है । उपलब्ध स्रोतों के अनुसार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह में क़व्वालों की उपस्थिति की पुष्टि होती है जिन्हें हज़रत अमीर ख़ुसरौ संगीत की शिक्षा दिया करते थे । इनमे से एक मियां सामित क़व्वाल से दिल्ली घराने के क़व्वाल अपनी वंशावली को जोड़ते है । इस वंशावली के क़व्वाल दिल्ली के आस-पास चार शहरों डासना, सिकंदराबाद, खुर्जा एवं हापुड़ में बस गए । अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार मे इन्ही मियां सामित के वंशज तानरस ख़ान (मृत्यु – 1884 ) थे । 1857 के खूनी विद्रोह के पश्चात वह किसी तरह दिल्ली से बाहर निकलने मे सफल हो गए और हैदराबाद मे जाकर बस गए जहां इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के दरबार मे रहकर जीवन-यापन किया।

दिल्ली घराने के ख़लीफ़ा डॉ॰ इक़बाल अहमद ख़ान इस घराने की वंशावली को थोड़ा और पीछे सुल्तान इल्तुमिश के दरबार में ले जाते हैं जहां उनके अनुसार मियां सामित के दादा मीर हसन सावंत थे जो ख़्वाजा मुइनूद्दीन चिश्ती के मुरीद भी थे । उनके अलावा एक और संगीतकार मीर बुल्ला कलावंत थे जो दरबार मे ही रहते थे । इन दोनों संगीतकारों का सिलसिला साथ-साथ चलता रहा और दिल्ली घराने के मम्मन ख़ान पर आकर एक दूसरे मे विलय हो गया । ये मम्मन ख़ान तानरस ख़ान की वंश परंपरा मे आते थे और इक़बाल अहमद ख़ान साहब के परदादा थे ।

क़व्वालों की वंशावली को लेकर उपलब्ध स्रोत न होने के कारण काफी विवाद है । मिराज अहमद निज़ामी क़व्वाल अपने आप को तानरस ख़ान का सबसे अग्रज वंशज बताते थे जबकि क़व्वाल नसीरुद्दीन सामी जो पाकिस्तान के शास्त्रीय संगीतकार हैं अपने आप को इस घराने के सबसे विश्वसनीय उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं । कहीं-कहीं क़व्वाली और ख़याल गायकी एक ही परिवार में एक साथ भी दिख जाती है । मुंशी रज़िउद्दीन क़व्वाल जो विभाजन के बाद हैदराबाद से कराची में जाकर बस गए, ख़ुद भी क़व्वाली गाते थे और अपने बेटे फ़रीद अयाज़ को भी क़व्वाली की शिक्षा दी जबकि इनके दामाद नसीरुद्दीन सामी ख़याल गाते हैं ।

हैदराबाद के सूफ़ी शेख़ एवं शायर अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी हसरत ने मौसीक़ी को एक विज्ञान की तरह सीखा न कि प्रदर्शन हेतु । अपने आध्यात्मिक मुक़ाम कि वजह से वह माहिरीन-ए-फ़न के घरों या कूचा ओ बाज़ार के चक्कर नहीं लगा सकते थे इस कारण से उन्होंने संगीत सीखने का आधुनिक तरीक़ा इख़्तियार किया । बाज़ार में उपलब्ध तमाम संगीत की रिकॉर्डिंग वह घर ले आए और उन्हें सुन-सुन कर इस कला में महारत हासिल कर ली । हालांकि हज़रत बाहर प्रदर्शन नहीं करते थे पर उन्होंने मुहम्मद गौस नामक एक क़व्वाल को अपना शागिर्द बनाया और उसे संगीत की विधिवत शिक्षा दी । मिराज अहमद निजामी वह दूसरे क़व्वाल थे जो उनके द्वारा कादरिया सिलसिले में बै’त हुए।

जो भी हो क़व्वाली का यह रंग भरा सफ़र आज भी बदस्तूर जारी है और आज के इस माहौल में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है । सूफ़ी हिंदुस्तान में प्रेम का सूई धागा लेकर आए थे और क़व्वाली के रूप मे सूफ़ियों ने हिंदुस्तानी संस्कृति के हाथ में एक ऐसा दीपक दिया है जिसकी लौ तेज़ आंधियों में भी मद्धम नहीं पड़ी ।

Blog by -Suman Mishra

Guest Authors

- Aatif Kazmi

- Absar Balkhi

- Afzal Muhammad Farooqui Safvi

- Ahmad Raza Ashrafi

- Ahmer Raza

- Akhlaque Ahan

- Arun Prakash Ray

- Balram Shukla

- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi

- Faiz Ali Shah

- Farhat Ehsas

- Iltefat Amjadi

- Jabir Khan Warsi

- Junaid Ahmad Noor

- Kaleem Athar

- Khursheed Alam

- Mazhar Farid

- Meher Murshed

- Mustaquim Pervez

- Qurban Ali

- Raiyan Abulolai

- Rekha Pande

- Saabir Raza Rahbar Misbahi

- Shamim Tariq

- Sharid Ansari

- Shashi Tandon

- Sufinama Archive

- Syed Ali Nadeem Rezavi

- Syed Moin Alvi

- Syed Rizwanullah Wahidi

- Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi

- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi

- Umair Husami

- Yusuf Shahab

- Zafarullah Ansari

- Zunnoorain Alavi