अभागा दारा शुकोह- श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव

Sufinama Archive

April 22, 2020

Sufinama Archive

April 22, 2020

सोमवार 20 मार्च सन् 1615 की रात्रि में, मेवाड़ की सफलता के एक मास पश्चात्, भारतवर्ष की ऐतिहासिक नगरी अजमेर में राजकुमार खुर्रम की प्रियतमा मुमताज महल ने शाहजहाँ के सब से प्रिय, सबसे विद्वान् पर सबसे अभागे द्वारा शुकोह को जन्म दिया। बाबा का दिया हुआ ‘मुहम्मद दारा शुकोह’ का नाम, पिता का दिया हुआ ‘शाहे बुलंद इकबाल’ का खिताब राज-सभासदों की दी हुई ‘गुले अव्वलीने गुलिस्ताने शाही’ की पदवी और भगवान् की दी हुई अखंड ज्ञान-राशि भी राजकुमार दारा के नाटकमय जीवन के करुणतम भाग को किसी प्रकार अमिट न कर सकी। चौदह भाई-बहनों के मध्य, सम्राट शाहजहाँ के तृतीय पुत्र तथा महान् मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी दारा को संसार के रंगमंच पर ऐसा अभिनय करना था जिसका उपसंहार दर्शकों तथा श्रोताओं से आँसुओं और आहों की भिक्षा माँगता रहा।

जब दारा की अवस्था दो वर्ष की थी, राजकुमार खुर्रम दक्षिण प्रांतों के सूबेदार नियुक्त हुए। किंतु महारानी नूरजहाँ के राजनैतिक कौतुकों ने सन् 1623 में उन्हें विद्रोह करने के लिये विवश किया। 24 महीनों तक दक्षिण और पूर्व में भटकते रहने पर भी जब सफलता न मिली तो राजकुमार ने अपने पिता से क्षणा की याचना की। पर इसके साथ उन्हें अपने दो पुत्र, दारा और औरंगजेब, सम्राट् के ही पास भेज देने पड़े। वहीं, उस समय राजकुमारों की शिक्षा के अनुसार, दारा की भी शिक्षा-दीक्षा हुई। मुल्ला अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी ने इस मुग़ल शाहजादे को आरंभ में कुरआन शरीफ़, फ़ारसी के साहित्यिक ग्रंथ तथा तैमूर के इतिहास की सुंदर शिक्षा दी। ‘माकूलात’ (आन्वीक्षिकी) में भी अब्दुल लतीफ़ ने दारा को निपुण कर दिया। लेखन-कला में उस समय के सुप्रसिद्ध शोभनलेखन (खुशनवीस) कलाकार अब्दुर्रशीद दैलेमी ने दारा को ऐसा चतुर बनाया कि उसकी लिपि पटना की ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी में आज भी देखी जा सकती है। पत्र-लेखन-कला में भी अबुलफज़ल का आदर्श रखकर उस बाल्यावस्था में दारा ने अनुपम नैपुण्य प्राप्त किया। पर इन सब के अतिरिक्त, एक बुद्धिमान् बालक तथा एक योग्य छात्र होते हुए भी, कुमार दारा को फिरदौसी और सादी से उतना प्रेम न था जितना रूमी और जामी से। काव्य और दर्शन उसके मुख्य विषय थे।

इतिहास में उसे इतनी रुचि न थी। यदि शाहजहाँ सिंकदर महान की भक्ति कर सकता था तो उसका सुपुत्र दारा अरस्तु और अफलातून की। ‘कुरआन शरीफ़’ और ‘हदीस’ का उसने अध्ययन किया था पर एक सिद्धांती की दृष्टि से जो उसके विषय को प्रमाण-सिद्ध करने का इच्छुक हो। मुहम्मद और इस्लाम में उसे विश्वास था, पर एक सर्वसामान्य हृदयवाले पुरुष की दृष्टि से, जो इसमें सहिष्णुता, सभ्यता और दर्शन-ज्ञान का वास्तविक सम्मिश्रण करके संसार में इसे मानव-उन्नति का साधन बनाना चाहता हो। ‘तौहीद’ के सिद्धांतों की खोज के संबंध में यहूदी, ईसाई, ब्राह्मण आदि अनेक जातियों के धर्मग्रंथों के अनुवाद का उसने विवेचनात्मक दृष्टि से पठन किया। संस्कृत को उसने सदैव उच्च स्थान दिया, किंतु इस्लाम के धर्मशास्त्रों की उसने कभी चिंता नहीं की- वह उसमें से कट्टरता, असहनशीलता एवं मानसिक वंध्यता को निकालकर दूर फेंक देना चाहता था। शाहजहाँ ने उसे अपने ही पास रखकर राजनीति में निपुण कर देना चाहा, पर उदारता की सरिता में निमग्न दारा ने केवल अकबर को ही अपना आदर्श रखा और उसकी स्वतंत्र हिंदु-मुस्लिम-विषयक नीति को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय। पर क्या अकबर की भाँति उसके कंधों में इतनी शक्ति भी थी कि वह इतने महान् आदर्श को प्रत्येक दिशा में उसी भाँति सँभाल सकता?

विवाह– 1629 में जब खाँ जहाँ लोदी विद्रोह करके दक्षिण भाग गया तो सम्राट् शाहजहाँ ने इस भय से कि कहीं वह बीजापुर के शासक से मिलकर कोई बड़ा उपद्रव न कर दे, उसका पीछा किया। मार्ग में जब खानदेश से होकर शाहजहाँ की सेना जा रही थी तो उनकी मलिका मुमताजमहल ने दारा का विवाह स्वर्गीय राजकुमार सुल्तान पर्वेज की पुत्री करीमुन्निसा (नादिरा बानू बेगम) से करने की इच्छा प्रकट की। शाहजहाँ को इसमें विशेष हर्ष हुआ और उसने विवाहोत्सव के विराट् आयोजन की आज्ञा दे दी। किंतु बेचारी मुमताज अपने प्रिय पुत्र के इस सौभाग्य को देखने के लिये जीवित न रह सकी- बुरहानपुर नामक स्थान पर 7 जून 1631 की रात्रि में अपनी अंतिम पुत्री, गौहर आरा बेगम, को जन्म देने के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई।

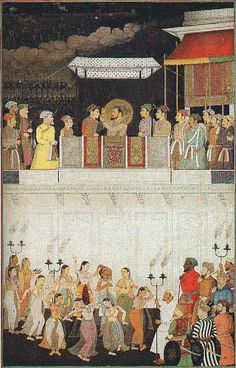

उसके अनंतर शुक्रवार पहली फरवरी 1633 तक किसी प्रकार का भी उत्सव न मनाया गया। हाँ, जहानारा बेगम की देख-भाल में विवाह की तैयारियाँ अवश्य होती रही। शाहजहाँ ने इसमें 32 लाख रुपये व्यय किए जिसमें 16 लाख केवल जहानारा ने स्वयं ही दिए थे। 1 फरवरी 1633 से विवाहोत्सव आरंभ हुआ। दीवाने-खास मुमताज की मृत्यु के पश्चात् एक बार पुनः चमक उठा। असंख्य दीपकों के प्रकाश से आलोकित वह राज-प्रासाद अनेक सुंदरियों की स्वर-लहरी से रह-रहकर गूँज उठता था। वहाँ एक अनुपम जश्न था। शाहजहाँ भी मुमताज की मृत्यु के बाद पहली बार मजलिस में शरीक हुए थे। हेन्ना-बंदी की रस्म सविधि समाप्त होने के पश्चात् दूसरी रात्रि में शाहजहाँ ने दारा के सिर पर वह सेहरा बाँधा जो जहाँगीर ने कभी मुमताज से विवाह होते समय उनके सिर पर बाँधा था। फिर, काजी मुहम्मद इस्लाम ने दो घड़ी और 6 प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर उनका विवाह कराया। जलसे और खुशियाँ आठ दिन तक मनाई जाती रही थी जब शाहजहाँ अपने अन्य पुत्रों तथा राज-सभासदों सहित उसे बधाई देने पधारे।

दारा का विवाहित जीवन सदैव सुखी रहा और नादिरा बेगम अंत अपने प्रिय पति की सच्ची अर्धांगिनी बनी रही। वह सुंदर, सुशील और विदुषी महिला थी- मुमताज से किसी प्रकार भी कम नहीं। पति-भक्ति और अपने कर्तव्य को नादिरा ने सदैव उच्च स्थान दिया, और दारा भी अंत तक उसे सच्चे हृदय से प्यार करता रहा। उसके हरम में उस समय की रीति के अनुसार अन्य स्त्रियाँ भी थीं, पर उसने अपना दूसरा विवाह संपादित नहीं किया। Manucci का कथन है कि दारा एक बार रानादिल नाम की एक हिंदू नर्तकी पर आसक्त हो उठा था पर वह बिना विवाह किए इसके हरम में आना न चाहती थी। शाहजहाँ ने पहले इसक आज्ञा न दी पर जब दारा को इससे बहुत अधिक शोक हुआ तो सम्राट् ने विवाह की आज्ञा दे दी। Manucci पुनः लिखता है कि रानादिल दारा की आजीवन पतिव्रता और सहधर्मिणी स्त्री रही। ज्ञात नहीं यह कथन कहाँ तक सत्य है, किंतु दारा का नादिरा के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ। एक बार दरबार के साथ लाहौर से काबुल जाते समय जब नादिरा जहाँगीराबाद के स्थान पर बीमार पड़ी तो दारा स्वयं कई महीनों तक उसकी सेवा करता रहा। उसके आठ पुत्र हुए और सब नादिरा बानू बेगम से ही। नादिरा का चरित्र उच्च था और उसकी प्रतिभा महान्।

राजदरबार में पद- मुगल साम्राज्य में मंसबदारी की प्रथा बहुत समय से चली आती थी। इसमें राजकुमारों तथा राज्य के धनी-मानी व्यक्तियों को उनके योग्यतानुसार सम्मान दिया जाता था और इस उपलक्ष्य में कुछ निश्चित सेना भी उन्हें राज्य के लिये रखनी पड़ती थी। अपने अपने मन्सब के अनुसार मन्सबदारों को कुछ जात और प्रायः उसके आधे सवार मिलते थे। राजकुमार दारा शाहजहाँ के सबसे प्रिय पुत्र थे और अधिकांश वे उन्हीं के साथ ही रहते भी थे, सम्राट के कहीं बाहर जाने पर भी दारा सदा उनके साथ जाते थे। शहंशाह के इतने प्रिय रहने के कारण जितनी उन्नति दारा की हुई उतनी उस समय किसी की भी नहीं हुई, हालाँकि दारा विद्या और ज्ञान में अद्वितीय होते हुए भी राजनीति और युद्ध-कौशल में उतने प्रवीण न थे। पहले-पहल 5 अक्टूबर 1633 को, शाहजहाँ के जन्मदिवस के अवसर पर दारा को 12000 जात और 6000 सवार का मन्सब मिला- और साथ ही हिस्सार (पंजाब में) की सरकार भी। इससे दारा मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी नियुक्त हो गए। फिर आगामी पाँच वर्षों के बीच में 20,000 जात और 10,000 सवार तक के मन्सब की पदवी उन्हें दी गई। इसके पश्चात् 1648 तक दारा के सवारों में ही उन्नति होती रही और उसी वर्ष उनकी जात में भी 10,000 की वृद्धि हुई। इस समय दारा का मन्सब शुजा और औरंगजेब दोनों के मन्सब से बड़ा था। और शहाजहाँ अपने स्नेह की उमंग में उसका मन्सब बढ़ाता ही चला जाता था। बीमारी के कुछ ही वर्ष पूर्व, 1646 में दारा की जात 50,000 थी और राजसिंहासन के लिये युद्ध के समय उसका मन्सब बिलकुल निराला और अनुपम था- 60,000 जात और 40,000 सवार।

15 जून 1645 को दारा इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ, किंतु 1656-57 में एक बार के अतिरिक्त वह वहाँ कभी गया नहीं, और बकी बेग उसके प्रतिनिधि के रूप में 12 वर्ष सफलता-पूर्वक वहाँ शासन करता रहा। इलाहाबाद की सूबेदारी मिलने के लगभग दो वर्ष पश्चात्, मार्च 1647 में दारा को पंजाब की सूबेदारी मिली। आरंभ में तो एक वर्ष दारा को लाहौर में ही रहना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब इस समय बल्ख में युद्ध कर रहा था और पंजाब से उसे आवश्यक वस्तुएँ भेजने की योजना थी। अधिकांश में यहाँ न रहते हुए भी दारा को इससे विशेष प्रेम था और यह अंत तक उसके पास रहा। इसके बाद 1649 में दारा को गुजरात प्रांत मिला और 1652 में उसे वापस लेकर मुल्तान और काबुल दिए गए। पर इन सब स्थानों पर भी दारा के प्रतिनिधि ही कार्य करते रहे। उसने स्वयं कभी कोई विशेष कार्य नहीं किया।

राज्य में इतना उच्च स्थान होते हुए भी दारा को युद्ध-क्षेत्र का तनिक भी अनुभव न था। क्योंकि उसके समस्त प्रांतों में उसके प्रतिनिधि ही शासन करते थे और वह स्वयं देहली अथवा आगरे में अपने पिता के नेत्रों के समक्ष सुख से विद्योपार्जन में व्यस्त था। अपने जीवन में राजसिंहासन के युद्ध के अतिरिक्त उसने केवल तीन बार युद्ध-क्षेत्र में पैर रखा। इसमें दो बार उसे बिना लड़े ही वापस होना पड़ा और तीसरी बार बुरी तरह असफल होकर। कंधार का विषय अकबर के समय से चला आ रहा था- यह कभी मुगलों के हाथ में रहता और कभी इसे फ़ारसवाले छीन लेते। 1638 में अ’ली मर्दान खाँ के कारण यह शाहजहाँ के अधिकार में आ गया था, और अब वह इसके दो अधीन स्थान बस्त और जमीन दावर को भी जीतना चाहता था। इसके लिये दो बार दारा भेजा गया जिसमें एक बार कुस्तुंतुनिया के सुल्तान मुराद चतुर्थ और फ़ारस के शाह सफ़ी के झगड़े के कारण और दूसरी बार निशापुर पहुँचने से पहले ही फारस के शाह की मृत्यु के कारण युद्ध न हो सका और दारा को बिना लड़े ही वापस आना पड़ा। 1642 तक यही खेल होता रहा पर सहसा 1649 में फ़ारस ने कंधार को पुनः जीत लिया। इस बार पहले औरंगजेब दो बार लड़ने के लिये भेजा गया पर उसके असफल रहने पर अंत में दारा की पुनः बारी आई। जूलाई 1652 में दारा ने जाने का निश्चय किया और अगले वर्ष एक बहुत बड़ी मुसज्जित सेना लेकर कामरान के बाग में उसने अपना डेरा डाला। साथ में मिर्जा राजा जयसिंह, इज्जत खाँ, महाबत खाँ, इख्लास खाँ, बकी खाँ, चंपत राय बुंदेला आदि सरदार भी थे। पर दारा इस विषय में नितांत अशिक्षित ही था। वह अपने साथ अनेक जादूगरों, मुल्ला-मौलवियों और हाजियों को ले गया जो अपनी अपूर्व शक्ति से उसकी विजय में सहायक हो। छः महीने युद्ध होता रहा पर दारा की अयोग्यता और सरदारों में परस्पर वैमनस्य के कारण मुगल सेना कंधार का कुछ न बिगाड़ सकी। अंत में हताश हो शाहजहाँ ने दारा को लाहौर वापस बुला लिया। इसके पश्चात् सिंहासन के युद्ध के समय तक दारा युद्ध से नितांत अलग रहा और अपना समस्त समय आध्यात्मिक-ज्ञान वृद्धि तथा राजसभा में अपने प्रभुत्व को परिपक्व करने में ही व्यय करता रहा। अंत में कुछ समय उसने शाहजहाँ के साथ साथ राज्य किया, किंतु उसका महत्व केवल इतना ही है कि राजसिंहासन के लिये सगे भाइयों के साथ लड़ा गया वह विकराल युद्ध शाहजहाँ के जीवन-काल में ही घटित हुआ।

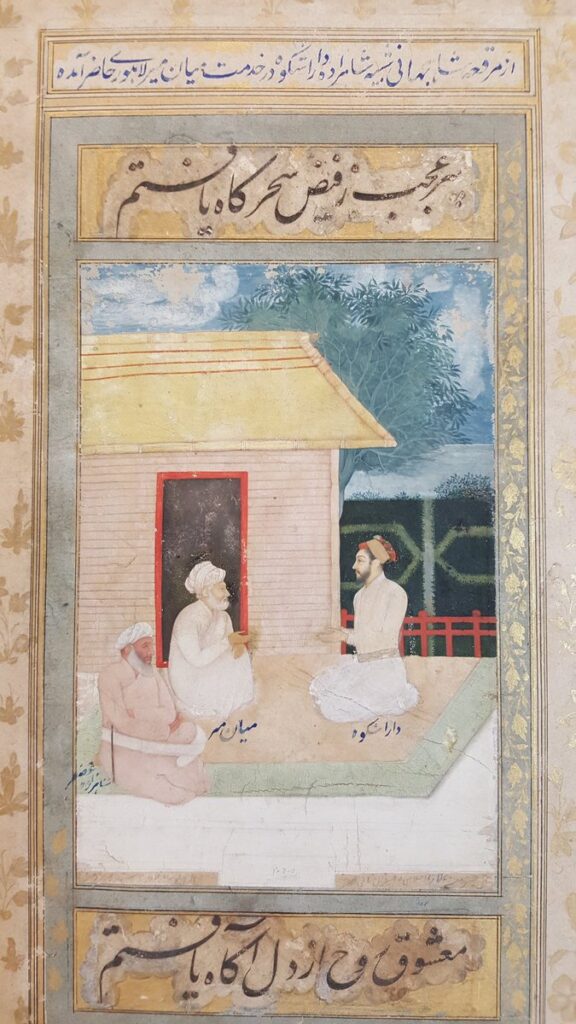

उस समय के मुख्य पीर- दारा ने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन-शास्त्र तथा विद्योपार्जन की अपेक्षा राजनीति को किंचित् मात्र भी स्थान नहीं दिया। वह प्रायः मुस्लिम साधुओं और हिंदू-पंडितों के ही सहवास में रहता था- कहीं उपनिषदों का अनुवाद करता और कहीं मुल्लाओं से दार्शनिक समस्याओं पर वाद-विवाद। उस समय के सूफ़ी मुल्लाओं के सहयोग में दारा का यथेष्ट समय व्यतीत हुआ। मुल्ला शाह मुहम्मद बदख्शीं, अक्स के रहनेवाले काजी मुल्ला अब्द मुहम्मद के पुत्र और लाहौर के प्रसिद्ध सूफ़ी मियाँ मीर के शिष्य थे। इन्होंने दारा को सबसे अधिक प्रभावित किया और कुछ समय बाद वह इनका शिष्य भी हो गया था। ‘हसनात-उल-आरिफीन’ शीर्षक अपनी पुस्तक में दारा ने मुल्ला शाह के ज्ञान की अच्छी प्रशंसा की है। शाहजहाँ के साथ कश्मीर जाते समय मियाँ मीर से भी लाहौर में दारा का परिचय हुआ था पर वे बेचारे अधिक समय तक जीवित न रह सके और परिचय के कुछ ही समय अनंतर लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद के शेख़ मुहीब्बुल्लाह भी एक योग्य और प्रसिद्ध सूफी थे। इलाहाबाद के सूबेदार नियुक्त होने के पश्चात् ही दारा ने इनको एक पत्र लिखा कि इलाहाबाद की सूबेदारी उन्हें इसी कारण पसंद है कि वहाँ शेख़ साहब निवास करते हैं। इस पत्र के साथ दारा ने शेख साहब से सूफी मत पर 16 प्रश्न भी किए जिनका उसे बहुत ही संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ। औरंगजेब के समय में शेर खाँ लोदी की लिखी हुई मीरत उल ख़याल नामक पुस्तक में इसका अच्छा वर्णन है।

फ़य्याजउल क़वानीन नामक एक पत्रों के संग्रह से पता चलता है कि शेख़ दिलरुबा नाम के किसी साधु से भी दारा का अच्छा परिचय था और शेख़ मुहसिन फानी तथा सरमद को भी दारा मानता था। इसमें सरमद को लोग यहूदी बतलाते हैं जिसका अपना नाम ज्ञात नहीं पर मुसलमान होने पर वह मुहम्मद सईद के नाम से प्रसिद्धि हुआ था। इन मुख्य मुसलमान मुल्लाओं के अतिरिक्त दारा अनेक हिंदू पंडितों तथा महात्माओं का भी सम्मान करता था। महात्माओं में बाबा लाल का दारा सबसे अधिक भक्त था। इनका जन्म मालवा में, जहाँगीर के शासन-काल में, एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। पहले इन्होंने हठयोग के सिद्धांतों पर अपना साधु जीवन आरंभ किया पर बाद में वे चैतन्य स्वामी के शिष्य हो गए। बाबा लाल के विषय में अनेक अलौकिक बातें प्रसिद्ध हैं जो अधिकतर सत्य मानी जाती हैं। चेतन स्वामी की मृत्यु के पश्चात् बाबा लाल सरहिंद के निकट ध्यानपुर नामक स्थान पर रहते थे। इन्होंने प्रायः अपना मत वेदांत तथा सूफी मत पर ही निर्धारित किया था और दारा इनको बहुत मानता था। 1653 में लाहौर के राय चंद्रभान ब्राह्मण के महल में दारा और बाबा लाल के मध्य एक भावपूर्ण धार्मिक वादविवाद हुआ। इसे राय जादवदास लिखते रहे और फिर, दारा के मीरमुंशी राय चंद्रभान ने नादिर उन निकात अथवा मुकालिम-ए-बाबा लाल वा दारा शुकोह नामक पुस्तक में इसका फारसी अनुवाद किया। यह एक सुंदर पुस्तक है और इसका विषय भी उच्च है।

आध्यात्मिक विचार- इतने मुल्लाओं और महात्माओं के मध्य रहकर यह निश्चय था कि दारा का आध्यात्मिक ज्ञान उच्च शिखर पर पहुँच जाता। उसकी बहन जहानारा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के मत को मानती थी, किंतु स्वय दारा सूफी मत के अब्दुल कादिर जिलानी के क़ादरिया मत को। इस मत के अनुयायियों में मियाँ मीर और मुल्ला शाह बदख्शी प्रसिद्ध प्रवर्तक हुए हैं। एक बार, विवाह के एक वर्ष पश्चात्, शाहजहाँ के साथ लाहौर जाते समय अपनी पहली पुत्री का स्वर्गवास हो जाने पर जब दारा बहुत दुखी हुआ तो मियाँ मीर ने ही अपने उपदेशों से उसे सांत्वना दी थी। इसी समय से क़ादरिया मत में उसका विश्वास बढ़ा और फिर मुल्ला शाह के शिष्य होने से उसने इसकी अनुपम वृद्धि की।

आरंभ में दारा मुहम्मद में विश्वास करनेवाला एक साधारण मुसलमान था, पर बीच में सूफी मत के आदर्श ग्रंथ तथा वेदांत और योग के अध्ययन से उसने अपने आध्यात्मिक सिद्धांत उन्हीं के आधार पर निर्मित किए। रिसाला-ए-हकनुमा में यदि हम दारा के कथन पर विश्वास करें तो पैगंबर महुम्मद हीरा की गुफा में प्राणायाम करते थे अथवा हिंदू योगियों की भांति चक्र- ज्योति देखते थे और अनाहत ध्वनि सुनते थे। दारा ही इन विचारों का प्रवर्तक न था, पर उसके पूर्व सूफ़ी मत के अन्य अनुयायी भी इस्लाम में इनका प्रवेश करा चुके थे।

दारा संसार में संन्यास और शारीरिक कष्ट के विरुद्ध था। उसके अनुसार यह सब व्यर्थ और निरर्थक था। तौहीद ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा और वह इसी के सिद्धांतों का आजीवन पालन करता रहा। तौहीद (अद्वैतवाद) जगत् का आध्यात्मिक ज्ञानपुरस्सर चेतन-विषयक पूर्ण ज्ञान है। सूफी मत के अनुसार इस एकता की तीन स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति में आत्मा की पृथक् सत्ता का नाश हो जाता है और वास्तविक पृथकत्व के बिना ऐक्य होता है, यद्यपि पृथकत्व की उपस्थिति उसी प्रकार मानी जाती है। इसमें मनुष्य अनुभव करता है कि सब कुछ वह (ईश्वर) है- मैं कुछ भी नहीं। इसके पश्चात् दूसरी स्थिति है सकरुल जाम अर्थात् ऐक्य के मद की। इसमें मैं और वह की पृथकता बिलकुल नष्ट हो जाती है और आत्मा तथा ब्रह्म एक दिखाई देते हैं- मनुष्य अनुभव करता है कि मैं मैं हूँ। इस स्थिति में मैं मैं हूँ का अनुभव करते हुए मनुष्य ईश्वर की उपासना करने में स्वयं अपनी ही उपासना करता है- इसे सूफ़ी मतानुयायी खुदपरस्ती कहते हैं। दारा का इसमें दृढ़ विश्वास था और वह स्वयं भी एक सच्चा खुदपरस्त था। शाह दिलरुबा को एक बार पत्र में उसने लिखा- “मैं यज्ञोपवीत का पहिननेवाला, एक मूर्ति-उपासक हो गया हूँ!- नहीं, मैं स्वयं अपनी ही उपासना करनेवाला (खुदपरस्त) हो गया हूँ और अग्नि उपासकों के मंदिर का एक पुजारी!” इसके बाद इत्तिहाद की तीसरी स्थिति होती है- पर कुछ लोगों का विचार है कि शरियत में विश्वास न करने के कारण दारा उस स्थिति तक भली भाँति न पहुँच सका। पर आगे चलकर उसके ईश्वरीय ज्ञान की कुंजी बहुतायत में एकता (वहीदिय्या) का अनुभव करना अवश्य हो गया था। इसमें अनुभव होता है कि “मैं वह (ब्रह्म) हूँ” और समस्त जगत् ब्रह्म का ही रूप दिखाई पड़ता है। दारा इस वहीदिय्या के सिद्धांतों पर विश्वास करता था, इसमें संशय नहीं। और उसको ये विचार उपनिषद से ही प्राप्त हुए थे, यह सभी सत्य है। हमारे उपनिषद के वेदांत-दर्शन का सोऽहं और वहीदिय्या बिलकुल एक ही सिद्धांत और विश्वास पर स्थित हैं।

साहित्य वृद्धि- दारा के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचार नवीन न थे। आर्य ऋषि संस्कृत ग्रंथों में उनका पहले ही विवेचन कर चुके थे। इसलिये जब संस्कृत पुस्तकों में अपना विषय उपलब्ध था तो दारा का संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन और उनका सम्मान करना भी स्वाभाविक था। तौहीद के सिद्धांतों के अध्ययन के संबंध में दारा ने मुख्य संस्कृत ग्रंथों का मनन करने के उपरांत उन विचारों को प्रत्येक मुसलमान तक पहुँचाने की दृष्टि से अनेक अनुवाद किए। हालाँकि इसके पूर्व 11 वीं शताब्दि में अलबिरूनी और 16वीं में अबुलफज्ल ने हिंदू दर्शन के वृहत् तथा गंभीर विषय को फ़ारसी में अनूदित किया था और अकबर ने भी महाभारत, रामायण तथा अथर्ववेद का फारसी अनुवाद कराया था, पर दारा का इस दिशा में किया हुआ कार्य इन सबसे श्रेष्ठ था। उसकी योजना महान थी और उसका आदर्श विराट था।

संस्कृताध्ययन के अतिरिक्त दारा ने सूफ़ी मत के प्रधान ग्रंथों का भी अध्ययन किया और उसके पश्चात् उसने अपने धार्मिक विचारों पर कई पुस्तकें भी लिखी। उसकी पुस्तकें शाहजहाँ के समय की साहित्योन्नति की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं। बिना दारा द्वारा निर्मित साहित्य के शाहजहाँ के समय में केवल दो-एक इमारतों के अतिरिक्त कुछ भी न होता।

दारा ने फारसी में निम्नलिखित पुस्तकें लिखीः—-

1- सफ़ीनत-उल-औलियाः यह पुस्तक 1639 में लिखी गई थी और इसमें मुस्लिम साधुओं की जीवनियों का एक अनुपम व भावपूर्ण संग्रह हैं। (इसके 218 पृष्ठों में 411 साधु-संतों का वर्णन है। यह पुस्तक सन् 1884 में लखनऊ में नवलकिशोर प्रेस में छपी थी। सं.।)

2- सकीनत-उल-औलियाः यह पुस्तक 1642 में लिखी गई थी और इसमें मियाँ मीर तथा क़ादरिया मत के अन्य मुल्लाओं का संक्षिप्त जीवन-चरित्र और उनके विचार हैं।

3- रिसालाए हकनुमाः- लोग कहते हैं कि दारा ने यह पुस्तक को किसी दिव्य शक्ति से प्रेरित हो अगस्त 1645 और जनवरी 1647 के मध्य लिखा था। इसमें सूफी मत के प्रधान सिद्धांतों और नियमों का सुंदर विवेचन है। (नवलकिशोर प्रेस से सन् 1910 में प्रकाशित। पाणिनि आफिस प्रयाग से इसका अँग्रेजी अनुवाद छप चुका है। – सं.।)

4- मजमआ-उल बहरैन्- यह पुस्तक 1650 और 1656 के बीच कभी लिखी गई थी। इसमें इस्लाम तथा हिंदू धर्म का बहुत ही सुंदर तुलनात्मक विवेचन है। दारा इस पुस्तक में ऐसे ईश्वर को देखता है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलते हैं। वास्तव में इस दिशा की ओर दारा का यह पहला गंभीर और मौलिक प्रयास था। (यह पुस्तक जिसका शब्दार्थ है दो सिंधुओं का सम्मिलन दारा की उत्कृष्ट समन्वय-प्रधान कृति है। इसका एक अत्युत्तम संस्करण फारसी मूल और अँगरेजी अनुवाद, टिप्पणी तथा विस्तृत भूमिका के साथ जिसमें दारा के जीवनचरित और साहित्यिक कार्य का अच्छा विवेचन है, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ते से 1929 में प्रकाशित हुआ है।– सं.)

5- सिर्र-ए-अकबर अथवा सिर्र-उल-असरार- यह 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में सुंदर और भावपूर्ण अनुवाद है। 28 जून 1657 को यह तैयार हुआ था और इसमें बनारस के अनेक योग्य तथा विद्वान पंडितों की भी सहायता ली गई थी। यह दारा की सबसे श्रेष्ट और मूल्यवान् पुस्तक है।

इन पाँच पुस्तकों के अतिरिक्त दारा ने और कोई बड़ी पुस्तक नहीं लिखी- दो-एक छोटी पुस्तकों का निर्माण अवश्य किया। इनमें एक तो हसनात-उल-आरिफीन है जो 1652 में लिखी गई थी और जिसमें दारा ने मुसलमान सूफ़ियों की सूक्तियों का संग्रह किया है। (इस पुस्तक का उर्दू अनुवाद लीथो में लाहौर से छप चुका है।– सं.) दूसरी तरीकात उल हकीकत है जिसमें उन्होंने अद्वैतवाद की सुंदर व्याख्या की है।

इसके अतिरिक्त आरंभ में दारा ने भगवद्गीता का अनुवाद किया था (जिसकी एक प्रति इंडिया आफिस लाइब्रेरी में है।– सं.) और संन्यासी कृष्ण मिश्र के लिखे हुए एक दार्शनिक नाटक, प्रबोधचंद्रोदय का फारसी अनुवाद अपने निरीक्षण में कराया था। प्रबोधचंद्रोदय को दारा के मुंशी बनवालीदास ने दारा के प्रसिद्ध ज्योतिषी भवानीदास की सहायता से- हिंदी में स्वामी नंददास के किए हुए अनुवाद से- फ़ारसी में अनूदित किया था। इसका फारसी नाम गुलज़ार इ हाल है और यह संसार के माया-मोह से आत्मा की मुक्ति के विषय में एक सुंदर रूपक है।1656 में दारा ने योगवाशिष्ट रामायण का फारसी अनुवाद भी तर्जुमाए जोगवाशिष्ठ के नाम से कराया। संभवतः पंडितों की सहायता से शेख़ सूफ़ी ने इसे अनूदित किया था पर यह निश्चय है कि इस पुस्तक का वक्तव्य दारा ने स्वयं लिखा था, जिसमें वह बताता है कि तर्जुमाए जोगवशिष्ठ को पढ़ने के बाद उसने एक स्वप्न में श्रीरामचंद्र और महर्षि वशिष्ठ को देखा। वशिष्ठ ने बड़े स्नेह से दारा की पीठ पर हाथ रखकर श्रीराम से कहा- “यह ज्ञान का एक सच्वा ढूँढ़नेवाला है और सत्य की खोज में तुम्हारा ही भाई है। तुम इसका आलिंगन करो।” इसके उपरांत राम ने दारा का आलिंगन किया और वशिष्ठ द्वारा दिया हुआ कुछ मिष्ठान भी उसे खाने को दिया। इस स्वप्न के पश्चात्, दारा लिखता है कि योगवाशिष्ठ के अनुवाद के लिये उसकी इच्छा और भी बलवती हो उठी और उसने हिंदुस्तान के पंडितों की सहायता से इसे शीघ्र ही पूरा कराया।

राजसिंहासन के लिये युद्ध- कंधार के घेरे से राजसिंहासन के युद्ध तक दारा के जीवन का सबसे अधिक सुखमय और चमत्कारपूर्ण समय था। इस काल में दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा साहित्यिक सफलता के साथ-साथ राजनीति में भी दारा का बहुत अधिक हाथ रहा। शाहजहाँ के साथ साथ वह राजकार्य करता था और स्वयं शाहजहाँ भी बिना उसकी सम्मति के कार्य न करता था। उसका इस समय इतना अधिकार था कि शाहजहाँ द्वारा दी गई मृत्युदंड की आज्ञा भी उसने कई बार क्षमा करा दी। न जाने कितने राजसभासद दारा के कारण इस समय भाग्य के प्रिय बने हुए अपने विधि की सराहना कर रहे थे। और, उसके भी व्यवहार में हिंदु और मुसलमान का भेद-भाव लेशमात्र भी न था। अनेक राजपूतों को उसने शरण दी और कई बार हिंदू राजाओं तथा अधिकारियों को उसने सम्राट् की क्रोधाग्नि से बचाया। पर अंत में दारा के इसी अधिकार ने भड़ककर सहसा साम्राज्य में एक सनसनी मचा दी।

ऐसे तो साम्राज्य के लिये युद्ध के अनेक कारण थे और प्रायः लोग कहते हैं कि इसका मुख्य कारण दारा के प्रति शाहजहाँ का पक्षपात था। किंतु इस युद्ध के केवल दो प्रधान कारण थे। एक तो दारा के प्रति औरंगजेब की शत्रुता जो कई कारणों से पहले ही आरंभ हो चुकी थी और दूसरे संसार की साधारण कूट-नीति, राजनीति और युद्ध-कौशल में दारा की अनभिज्ञता तथा औरंगजेब की पटुता। और फिर इन दो कारणों के अतिरिक्त, 6 सितंबर 1657 को शाहजहाँ का अकस्मात् बीमार पड़ना और इसके बाद उसकी मृत्यु का असत्य समाचार फैलना इस अनर्थमय युद्ध का सबसे प्रबल दैविक कारण था। एक सप्ताह तक सम्राट् को दारा तथा कुछ अत्यंत विश्वस्त सभासदों के अतिरिक्त कोई देख भी न सका। इधर औरंगजेब की ख्वाहिशें रुकनेवाली न थीं। अवसर अच्छा देखकर अपने दो मूर्ख भाइयों को उसने अपने साथ मिला लिया। इनमें दारा का तो वह स्पष्ट शत्रु था पर शुजा को केवल मुराद के समक्ष ही बुरा कहता था और स्वयं शराबी मुराद को वह मन ही मन मूर्ख बना रहा रहा था।

दिसंबर 1657 में शाहजहाँ की बीमारी का समाचार मृत्यु का रूप धारण कर शुजा (बंगाल के सूबेदार) के पास भी पहुँचा। वह तो औरंगजेब की शिक्षा से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था। इस नितांत मिथ्या और कल्पित समाचार के आधार पर ही उसने राजमहल नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कर बिहार में अपनी फौज के प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। इस विद्रोह के झंडे से दारा को बहुत चिंता हुई और उसने शाहजहाँ को किसी प्रकार सहमत कर अपने पुत्र सुलेमान शुकोह तथा मिर्जा राजा जयसिंह की अध्यक्षता में शुजा के विरुद्ध एक सेना भेजी। पर इसी समय उधर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाएँ उत्तर की ओर बढ़ने लगी। इससे दारा और भी कठिनाई में पड़ गया। एक ओर शुजा से युद्ध हो ही रहा था इधर औरंगजेब ने भी सिर उठाना आरंभ किया, और शाहजहाँ एक तो बीमार, दूसरे संतान-स्नेह-वश वह युद्ध की आज्ञा ही न दे रहा था। उसका विश्वास था कि वह डाँट-फटकार से, स्नेह और वात्सल्य से अपने नासमझ बेटों को ठीक कर लेगा। खैर, शुजा से तो किसी न किसी भाँति 7 मई 1658 को संधि हो गई पर औरंगजेब और मुराद को नर्मदा पर ही रोकने के लिये दिसंबर 1657 के अंतिम सप्ताह में दारा को महाराजा जसवंतसिंह तथा कासिम खाँ को भेजना पड़ा। पर ये दोनों वीर भी औरंगजेब ऐसे चतुर सेनानायक का कुछ न बिगाड़ सके और उज्जैन से 14 मील दूर धरमत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को बुरी तरह हार कर इन्हें भागना पड़ा। 25 अप्रैल को यह अनिष्टकर समाचार दारा के पास पहुँचा। वह इस समय बलोचपुरा होता हुआ सम्राट् के साथ आगरे से दिल्ली जा रहा था पर इसे सुनते ही उसने तुरंत आगरे वापस आकर कटिबद्ध हो युद्ध की तैयारियाँ आरंभ कर दी। शाहजहाँ अब भी इसी विचार में था कि वह अपने राजनैतिक आदेश से औरंगजेब को ठीक रहा पर ले आएगा पर यह उसका भ्रम था और जब औरंगजेब धौलपुर तक बढ़ता ही चला आया तो उसे राज्य की समस्त शक्ति दारा के हाथों सौंप कर उसी की विजय की प्रार्थना करनी पड़ी। पर दारा की स्वंय अपनी फौज अभी सुलेमान के साथ बिहार में ही थी और वह उसके वापस आने तक (जिसकी उसने शीघ्रातिशीघ्र आज्ञा दी थी) औरंगजेब को चंबल पर ही रोकना चाहता था। इस विचार से दारा स्वयं एक बड़ी सेना ले धौलपुर में उपस्थित हुआ, किंतु चतुर औरंगजेब वहाँ युद्ध न कर धौलपुर से 40 मील पूर्व में जाकर दारा की सेना के पीछे से, आगे बढ़ गया। इससे दारा को पुनः आगरे की ओर भागना पड़ा। और वहाँ से 8 मील दूर सामूगढ़ नामक स्थान पर औरंगजेब का सामना करने के लिये उसने अपना डेरा डाला। दारा के पास इस समय 60,000 फौज थी और औरंगजेब तथा मुराद की कुल 50,000 पर दारा की सेना अधिक चतुर न थी और उसे अपने सेनानायकों पर अधिक विश्वास न था। 29 मई 1658 को युद्ध आरंभ हुआ। दारा की तरफ राव सतरसाल हाडा, बरकंदाज खाँ (जाफर), कुँवर रामसिंह कछवाह आदि योद्धा थे।… पर उसका भाग्य चक्र उसके सर्वथा विपक्ष था। युद्ध में वह किसी प्रकार भी जीत न सका, रुस्तम खाँ और सतरसाल मारे गए और स्वयं दारा को प्राण-रक्षा के लिये भागना पड़ा।

समोगर की लड़ाई- जिसे कुछ लोग कहते हैं कि आगरे से 20 मील दूर सामूगढ़ में लड़ी गई- अकबर-काल की समाप्ति का एक निश्चित कदम था। इसने दारा की जीवन-नौका को भी अंत तक भटकने के लिये डाल दिया। फिर संसार में उसका कोई सहायक न रहा और वह ऐसे मार्मिक अंत को प्राप्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी।

समोगर से भागने के बाद दारा किसी भाँति आगरे पहुँचा और वहाँ से कुछ धन तथा अपनी स्त्री और पुत्रों को लेकर दिल्ली चल दिया। हालाँकि दारा के पास इस समय लगभग 5,000 आदमी और राज्य का समस्त अधिकार था पर विधि को कुछ और ही स्वीकार था। सुलेमान शुकोह अभी तक वापस न आ पाया था और दारा दिल्ली में सेना का संगठन कर ही रहा था कि उधर औरंगजेब की केवल पाँच ही दिन की नाकेबंदी में 8 जून 1658 को आगरे का पतन हो गया। इससे चार ही दिन बाद दारा को पुनः भागना पड़ा और 10,000 सेना, यथेष्ठ धन तथा अपने स्त्री और पुत्रों को लेकर वह लाहौर की ओर चल पड़ा। वहाँ इसके प्रतिनिधि के रूप में इज्जत खाँ शासन कर रहा था। समस्त अधिकार अपने हाथों में लेकर दारा ने फिर एक बार एक विशाल सेना इकट्ठी करने का आयोजन किया और सुलेमान शुकोह को हिमालय की तराई से होकर लाहौर आने की आज्ञा भी दी। पर यह उसकी भूल थी- अन्यथा इस असंभव कार्य के अतिरिक्त सुलेमान पूर्व में ही शुजा से मिलकर औरंगजेब का विरोध कर सकता था। बेचारा सुलेमान लाहौर पहुँचने में असफल रहा औऱ हिमालय की तराई तथा काश्मीर में काफी समय तक भटकते रहने के बाद 2 जनवरी 1661 को कैद कर सलीमगढ़ के किले में भेज दिया गया और फिर लगभग एक वर्ष पश्चात् औरंगजेब ने उसे मरवा डाला। इधर सतलज पर ही औरंगजेब को रोकने के लिये दारा ने तलवान नामक स्थान पर दाऊद खाँ को भेजा। किंतु इस समय पुनः औरंगजेब ने वही चाल चली- दाऊद खाँ से युद्ध न कर उसकी सेना ने 5 अगस्त को रूपर नामक स्थान से सतलज को पार कर लिया। दारा की फौज को अब तलवान भी खाली करना पड़ा। सुल्तानपुर नामक स्थान पर उसकी पराजय हुई। इस घटना ने दारा की समस्त योजना व्यर्थ कर दी, क्योंकि वह स्वयं अपने को लाहौर से सुरक्षित रख कर, पूर्व में शुजा, राजपूताने में जसवंतसिंह तथा दक्षिण में गोलकुंडा आदि की सहायता से औरंगजेब को परास्त करना चाहता था। सुल्तानपुर की पराजय के बाद दारा की फौज गोविंदवाल की ओर भागी। यह सुनकर 14 अगस्त को रूपर में औरंगजेब स्वयं उपस्थित हुआ और 18 को गढ़शंकर नामक स्थान पर मिर्जा राजा जयसिंह तथा समोगर के युद्ध में दारा को धोखा देनेवाले ख़लीलुल्लाह खाँ को भेजने का प्रबंध किया। गढ़शंकर रूपर से 32 मील पश्चिम में था और रूपर तथा गढ़शंकर दोनों स्थानों पर औरंगजेब की सेना होने से लाहौर में दारा सुरक्षित न रहा। इसलिये 5 सितंबर को एक बार फिर 14,000 आदमियों के साथ वह भक्खर (सिंध) की ओर चल दिया। दारा के लिये अब सिवा भागने के और कोई उपाय न था। अभी तक तो कुछ आदमी उसका साथ भी दे रहे थे पर भक्खर पहुँचने तक हताश और थके हुए दारा के सिपाही घटते गए। भक्खर के किले तक पहुँचने पर उसके पास केवल उसकी आधी ही सेना थी। वहाँ अभी वह अच्छी तरह पहुँच भी न पाया था कि 25 सितंबर को उसका पीछा करता हुआ औरंगजेब भी मुल्तान आ पहुँचा। दारा अपने बचे हुए आदमियों को वसंत तथा अब्दुर्रज्जाक की अध्यक्षता में भक्खर के किले में छोड़कर सिंध के नीचे सक्कर के 50 मील दक्षिण तक बढ़ता चला गया। यहाँ से फ़ारस जाने का मार्ग था और दारा ने फ़ारस के शाह अब्बास द्वितीय से अपने आने की चर्चा भी की। पर नादिरा बानू की अनिच्छा तथा शाह के अनिश्चित उत्तर से उसने अपना विचार बदल दिया। भाग्यवश इसी समय पूर्व में शुजा ने औरंगजेब के विद्रोह का झंड़ा खड़ा किया जिससे उसे अपने सेनाधिपति सफ़शी खाँ तथा शेख मीर के साथ मुल्तान छोड़कर उत्तर की ओर रवाना होना पड़ा। इससे और भी दारा ने फ़ारस जाने का विचार त्याग दिया और थत्तां होता हुआ कच्छ की खाड़ी की ओर चल पड़ा। वहाँ के राव ने दारा की सहायता का वचन दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी सिपहर शुकोह (दारा के दूसरे पुत्र) के साथ कर दिया। यहाँ से दारा को दुर्भाग्य और निराशा के काले बादलों में भी आशा की धुँधली रेखा दृष्टिगोचर हुई। कच्छ की खाड़ी के बाद नवानगर के जाम से सम्मानित किए जाने पर दारा गुजरात पहुँचा जहाँ का गवर्नर शाह नवाज खाँ औरंगजेब के पहले ही से विरुद्ध था। उसने दारा को बादशाह माना और गुजरात का समस्त प्रांत उसके अधिकार में दे दिया। दारा ने अब अहमदाबाद नामक स्थान पर अपना दरबार किया और नित्य प्रातः ही झरोखाए दर्शन देने लगा। पर उसने शाहजहाँ के जीवित रहते हुए अपना राज्याभिषेक न किया।

शाहनवाज की सहायता से दारा ने 22,000 फौज इकट्ठा कर ली और औरंगजेब के प्रतिनिधि, सादिक मुहम्मद खाँ से सूरत का नगर भी छीन लिया। इस समय यदि दारा दक्षिण की रियासतों को मिलाकर औरंगजेब का सामना करता तो औरंगजेब अवश्य ही एक बहुत बड़ी कठिनाई में पड़ जाता। गोलकुंडा और बीजापुर दोनों आरंभ से अंत तक औरंगजेब के शत्रु रहे और दारा ने अनेक बार उनकी सहायता की थी, सम्राट् से प्रार्थना कर उनके हित की चिंता की थी। अतः वे भी दारा के बड़े कृतज्ञ थे और उसका यह प्रयास सफल होता इसमें अधिक संशय नहीं था। पर होना कुछ और ही था। इसी समय यह असत्य समाचार फैला कि खजुआ के युद्ध में शुजा ने औरंगजेब को परास्त कर दिया है। हालाँकि तथ्य इसमें केवल इतना ही था कि औरंगजेब की निर्दय कूटनीति तथा उसका अत्याचार देखकर उसके पुत्र मुहम्मद सुल्तान और महाराजा जसवंतसिंह उसके विरुद्ध हो गए थे- इसमें सुल्तान तो शुजा से मिल गया और जसवंतसिंह औरंगजेब के खेमों को लूटता हुआ जोधपुर लौट आया। पर औरों की भाँति दारा ने भी औरंगजेब की पराजय पर विश्वास कर लिया। अब उसने दक्षिण का विचार छोड़ दिया और अहमदाबाद को सैयद अहमद बुखारी के अधिकार में देकर 14 फरवरी 1659 को जोधपुर की ओर प्रस्थान किया। पहले तो जसवंतसिंह का दारा का पक्ष लेने का विचार था पर चतुर औरंगजेब ने मिर्जा राजा द्वारा ऐसी चाल चली कि जसवंतसिंह, एक राजपुत्र होते हुए भी, दारा और शाहजहाँ के असंख्य उपकारों को भूलकर उसका शत्रु हो गया। अजमेर का महाराणा राजसिंह- जिसको तीन वर्ष पूर्व दारा ने शाहजहाँ को क्रोधाग्नि से बचाया था- अपने को क्षत्रिय कहनेवाला राजपूत-शिरोमणि भी दारा की सहायता करने पर सहमत न हुआ। दारा ने आज तक हिंदू-जाति के लिये जो कुछ किया था, वह सब व्यर्थ हो गया। न जाने कितनी निंदा तथा लांछन सहने पर भी उसने इन वीर आर्यपुत्रों का भला करने से मुख न मोड़ा था पर आज उनमें से कोई भी ऐसा साहसी और स्वामिभक्त न निकला जो इस महान् पुरुष की कठिनाई में तनिक भी सहायता कर सकता। महाराजा जसवंतसिंह के पास-शाहजहाँ के साथ मयूरसिंहासन पर बैठनेवाले, भारतवर्ष के भावी सम्राट् और हिंदुओं के सदैव शुभचिंतक दारा ने- कई बार प्रार्थनाएँ भेजीं, विनती की पर वह राजा कुछ चाँदी के टुकड़ों और औरंगजेब की मीठी नजर की लालच में, किसी प्रकार भई दारा, अपने स्वामी और रक्षक के दुर्भाग्य में खड़ा होने को सहमत न हुआ। विधि का विधान! जो कभी दारा के समक्ष घुटने टेका करते थे, उनके पास आज दारा मिन्नते भेज रहा था, महाराणा राजसिंह के पास तो दारा ने अपनी प्रार्थना के साथ अपने पुत्र सिपहर तक को भेजा था। पर सब व्यर्थ रहा। इसके पूर्व शुजा से लड़ते समय मुँगेर में मिर्जा राजा जयसिंह ने भी दारा को धोखा दिया था। दिल्ली से लाहौर भाग आने पर जम्मू के राजा राजरूप ने दारा के लिये फौज इकट्ठा करने को धन की प्रार्थना की और कई लाख रुपए मिलने पर भी वह औरंगजेब से जा मिलता था। दादर किले के स्वयं मलिक जीवन ने जिसे शाहजहाँ के किसी कारण-वश मृत्युदंड देने पर दारा ने क्षमा करा दिया था, दारा को कैद कर औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया।

राजपूताने में हताश होने पर भी दारा को औरंगजेब से लड़ना पड़ा क्योंकि शत्रु देवराय नामक स्थान तक आ चुका था और दारा का भागना अब असंभव था। शाहनवाज, फिरूज मेवाती, मुहम्मद शरीफ, किलिच खाँ तथा सिपहर शुकोह के साथ देवराय में 12 से 14 मार्च 1659 तक दारा ने औरंगजेब के विरुद्ध अंतिम घमासान युद्ध किया। पर सदा की भाँति अंत वही हुआ जो उसके दुर्भाग्य में लिखा था- वह औरंगजेब का कुछ भी न बिगाड़ सका और स्वयं उसे 14 मार्च को 8 बजे रात्रि में गुजरात की ओर भागना पड़ा। अब उसका अंत निकट आ गया था। मिर्जा राजा, जसवंत तथा बहादुर खाँ औरंगजेब के आज्ञानुसार दारा को मृतक अथवा जीवित गिरफ्तार करने के लिये उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ गुजरात, काठियावाड़, कच्छ की खाड़ी आदि समस्त स्थानों पर जयसिंह ने भय और आशा के पत्र भेज भेजकर दारा का सारा तख्ता ही उलट दिया था।

अहमदाबाद में सैय्यद अहमद बुखारी गिरफ्तार हो चुका था और कच के राव आदि ने भयवश शरण देना अस्वीकार कर दिया। वे बेचारी छोटी रियासतें औरंगजेब ऐसी विशाल शक्ति का कर ही क्या सकते थी! फ्रेंच डाक्टर बर्नियर, जो इस समय भाग्यवश दारा की प्रार्थना पर चिकित्सक के रूप में, उसके साथ था बड़े ही मार्मिक शब्दों में दारा के दुर्भाग्य का वर्णन करता है। बेचारा मुग़ल ख़ानदान का शाही राजकुमार राजपूताना, अहमदाबाद, काठियावाड़, कच्छ, कड़ी आदि के रेगिस्तान, जंगल और दलदलों को पार करता हुआ अपनी और अपनी स्त्री तथा बच्चों की रक्षा के लिये भागा जा रहा था। धूप, पानी और आँधी का विचार न करती हुई दारा के हरम की स्त्रियाँ टूटी गाड़ियों के पहियों में पर्दा बाँध बाँधकर रात्रि व्यतीत करती थी। भाग्य का ठुकराया दारा किसी भाँति भक्खर पहुँचा, पर वहाँ के किले को ख़लीलुल्लाह खाँ मुल्तान से आकर घेरे पड़ा था। बेचारे हताश दारा को एक बार फिर जंगलों से होकर केवल पाँच सौ सिपाहियों के साथ सिंध के उस पार भागना पड़ा। वहाँ बल्लोचियों का अधिकार था जिनमें से चाँदी आदि दो-एक जातियों ने दारा को लूट भी लिया। इसके बाद वह फारस जाना चाहता था पर नादिरा बानू की बीमारी और हरम की अन्य स्त्रियों की अनिच्छा के कारण उसे फिर रुकना पड़ा। इस बार उसने यहाँ से अपनी अंतिम यात्रा की। दर्रा बोलन से 9 मील दूर दादर के किले का अध्यक्ष मलिक जीवन था जिसे दारा ने प्राण-दंड से मुक्त कराया था। इस विश्वास में कि वह पठान कभी दारा के प्रति कृतघ्नता न करेगा, उसने दादर की ओर प्रस्थान किया। पर दादर की सीमा से एक ही कोस पर अभी दारा पहुँच पाया कि 6 जून 1659 को नादिरा बानू की मृत्यु हो गई। इससे दारा को इतना असीम दुःख हुआ कि अब से उसने अपने को बचाने का कोई उपाय तक न किया, मानो उसका सारा साहस, सारा उत्साह, अपनी नादिरा के साथ ही विदा हो गया हो! वह उसके जीवन में जितनी व्याप्त थी उतनी शायद मधु में मधुता भी न होगी। मरते समय नादिरा ने अपनी लाश को हिंदुस्तान में दफन करने की इच्छा प्रकट की और इसी समय दारा का स्वागत करने को मलिक जीवन भी यहां उपस्थित हुआ। उसके किले में पहुँचने पर दारा ने गुल मुहम्मद तथा अपने बचे हुए अंतिम साहसी 70 सिपाहियों की रक्षा में नादिरा के शव को लाहौर, मियाँ मीर की समाधि के पास दफनाने को भेज दिया। बेचारा स्वयं अपनी नादिरा का अंतिम संस्कार देख भी न सका- करना तो दूर रहा। ख्वाजा मकबूल भी, जिसने नादिरा की आजीवन सेवा की थी, उसकी लाश के साथ गया।

मलिक जीवन के यहाँ दो दिन रहने के बाद 9 जून 1659 को प्रातः- काल दारा ने कंधार जाना चाहा- क्योंकि अब नादिरा की अनिच्छा का प्रश्न ही न था। चलते समय उसने अपने बचे हुए आदमियों से कहा कि यदि वे चाहें हिंदुस्तान वापिस जा सकते हैं और यदि उनकी इच्छा हो तो उसके साथ निर्वासित हो फ़ारस चल सकते हैं। इस पर सभी लोग वापस चले गए। केवल दारा, उसकी दो पुत्रियाँ, सिपहर और कुछ नौकर ही शेष रहे। इन्हीं के साथ वह कंधार की ओर रवाना हुआ। पर अभी वह बोलन दर्रे की ओर बढ़ ही पाया था कि नीच मलिक जीवन ने आकर उसे घेर लिया। बेचारा दारा दुःख से इतना परेशान और अचेत-सा था कि अपनी रक्षा के लिये उसने उँगली तक न उठाई। सिपहर ने अवश्य लड़ना चाहा पर वह अकेले कर ही क्या सकता था। उसके हाथ पीठ के पीछे बाँध दिए गए और अपने पिता और बहिनों के साथ वह कैद कर लिया गया। मलिक जीवन ने दारा की गिरफ्तारी का समाचार मिर्जा राजा जयसिंह के पास भेजा और वहाँ से बहादुर खाँ 23 जून को आकर कैदियों को अपने अधिकार में ले दिल्ली के लिये रवाना हो गया। मलिक मुगल राज्य में हजारी बनाया गया और उसे बख्तार खाँ की उपाधि मिली। वह दिल्ली भी बुलाया गया जहाँ उसे और भी पुरस्कार मिलने की आशा थी।

23 अगस्त को दारा कैदी के रूप में दिल्ली पहुँचा और ख़वासपुर गाँव के एक घर में कैद कर दिया गया। फिर 29 तारीख को, दिल्ली के लोगो को यह दिखाने के लिये कि उनका दारा गिरफ्तार हो गया है, औरंगजेब ने एक जुलूस निकलवाया। कितना मार्मिक था वह दृश्य! हीरों और जवाहरात से लदा हुआ- सोने से सुसज्जित मृगराज पर बैठकर निकलने वाला दारा, उन्हीं दिल्ली की सड़कों से एक मैली और मिट्टी से सनी हुई बूढ़ी हथनी पर निकाला गया। खुला हुआ सादा हौदा- बिछाने को एक चादर तक नहीं। स्वयं दारा के शरीर पर भी मैले और फटे हुए कपड़े थे। सिपहर की भी यही दशा थी- दोनों के पैरों में जंजीरें पड़ी थी और उनके पीछे बैठा था नंगी तलवार लिए नज़र बेग। साथ में मलिक जीवन भी अपने अफ़गान सिपाहियों के साथ चल रहा था। सारी दिल्ली में, जहाँ कभी दारा के वैभव की तूती बोलती थी, यह जुलूस घुमाया गया।

दारा का सिर झुका हुआ था- नेत्र उसके पैरों पर गड़े थे। ऊपर उठकर देखने का उसका साहस न होता था। मार्ग भर में केवल एक बार उसने अपना सिर उठाया जब सड़क पर इकट्ठी भीड़ में से एक बूढ़ा भिखारी रोकर चीख उठा- “ओह दारा ! जब तुम स्वामी थे तो सदा ही हमें भिक्षा देते थे- पर आज मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ भी नहीं है।” दारा ने इस पर चुप-चाप उस फटे हुए पुराने शाल को जिससे उनका शरीर ढका था उतारकर भिखारी के पास फेंक दिया। डाक्टर बर्नियर ने इस करुण घटना को स्वयं देखा था और ऐसे करुण शब्दों में इसका उल्लेख किया है कि हृदय विदीर्ण हो उठता है। दिल्ली की समस्त प्रजा इस समय रो रही थी।

शहर भर में आतंक छाया था, दुःख और अभिशाप के बादल घर घर मँडरा रहे थे। लोगों ने जुलूस के बाद पापी मलिक जीवन और उसके साथियों पर वार भी किया, पर औरंगजेब की सहायता से मलिक का कुछ भी न बिगड़ा। दारा के पक्ष में दिल्ली की जनता में ऐसा जोश देखकर औरंगजेब विचलित हो उठा। उसने तुरंत ही अपने उमरा और उलेमा आदि की सभा बुलाई और दुष्टा रौशनारा से भी इस विषय में राय ली। पर एक तो दारा की पहले ही से मुल्लाओं की उपेक्षा, दूसरे औरंगजेब की जहरीली खून भरी आँखें, तीसरे खलीलुल्लाह खाँ, शायस्ता खाँ, ऐसे दारा के जानी दुश्मन- ऐसी स्थिति में ढोंगी न्याय भी काँप उठा और 29 अगस्त 1659 की संध्या को अभागे दारा की मृत्यु का फ़तवा प्रकाशित कर दिया गया।

फिर दूसरे दिन, रात्रि में, रोते हुए सिपहर से जबरन छीना जाकर दारा एक कोठरी में कत्ल कर दिया गया। सारा झंझट और सारी परेशानियाँ उसी के साथ समाप्त हो गई- मायावी संसार का कार्य-क्रम फिर उसी भाँति धीरे धीरे चलने लगा। इस अतिशय गर्हित खूनी कार्य का भार नज़र बेग और शफ़ी खाँ को दिया गया था। तारीख़ए शुजाई के लेखक का कहना है कि दारा के सिर ने- शरीर से अलग कर दिए जाने पर- पूर्ण कलिमाए शहादत (मुसलमान होने का सबसे दृढ़ प्रमाण) पढ़ा और उसे उपस्थित लोगों ने सुना भी। इसके बाद, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 31 अगस्त को दारा का मृतक शरीर दिल्ली में पुनः घुमाया गया, पर औरंगज़ेब के शक्तिशाली सिपाहियों के समक्ष कोई कुछ कर न सका।

मानुच्ची का कथन है कि रौशनारा की सलाह पर औरंगजेब ने दारा के कटे हुए खून से लथपथ सिर को एक संदूक में रखकर भेंट के रूप में शाहजहाँ के पास भेज दिया। शाहजहाँ ने पहिले इसे वास्तव में उपहार समझा और यह सोचकर कि औरंगजेब उसे भूला नहीं है वह हर्ष से आह्लादित हो उठा। पर जब जहानारा ने उसे खोला तो वह अचेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़ा- स्वयं जहानारा भी चीख मारकर रो उठी जिसके दर्द से उस समय सारा महल काँप रहा था। हालाँकि औरंगजेब के लिये यह कार्य असंभव नहीं, पर यह घटना कहाँ तक सत्य है यह निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता। इसके बाद दारा का सिर शरीर से जोड़कर हुमायूँ के मकबरे में दफन कर दिया गया- फिर न उसकी किसी ने चिंता की, न उसकी रक्षा! ऐसा विचित्र है यह संसार!

दारा की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों में सुलेमान को 1661 में मृत्यु-दंड मिला और सिपहर को 14 वर्ष तक ग्वालियर तथा सलीमगढ़ के किलों में कैद रखने के बाद औरंगजेब ने उसका अपनी पुत्री जुबदतुन्निसा से विवाह कर दिया। दारा की दो पुत्रियों को शाहजहाँ और जहाँनारा की प्रार्थना पर आगरे भेज दिया गया था। बाद में, इनमें बड़ी, जानी बेगम के साथ, जो एक अद्वितीय सुंदरी थी औरंगजेब ने अपने दूसरे पुत्र मुहम्मद आज़म का विवाह कर दिया।

पर कैसा करुण था इतिहास की इस अद्वितीय उज्जव आत्मा, दारा का अंत जिसके उद्दीप्त आदर्श की ज्योति और जिसके महान् संदेश का गौरव संसार में कभी भी धूमिल नहीं हो सकता!

चरित्र– मानुच्ची, जो विदेशियों में दारा का सबसे प्रिय था, दारा के विषय में लिखता है कि- “दारा……. का आचरण महान् था, मुख सुंदर था, उसका वार्तालाप आनंददायक और शिष्ट था, वाणी उसकी सदैव दयाशील और तत्पर रहती थी- स्वभाव उसका स्वतंत्र था, दयालु और करुणामय। किंतु अपने विषय में वह सदैव आवश्यकता से अधिक विश्वास करता था, अपने को प्रत्येक कार्य करने के योग्य समझता था और सम्मति-दाताओं की आवश्यकता वह कभी न अनुभव करता था। इस प्रकार उसके हार्दिक मित्र भी कभी उसे आवश्यक बातों से सूचित करने का साहस न करते थे। फिर भी उसकी इच्छाओं को समझ लेना सहज ही था।” इस विदेशी यात्री ने दारा की एक बहुत बड़ी कमजोरी को बड़ी सुंदरता से लिखा है। डाक्टर बर्नियर भी किसी न किसी रूप में इसकी पुष्टि करता है- “दारा के सद्गुणों में किसी प्रकार की भी कमी न थी, वह संभाषण में दयालु था, सरसोत्तर में निपुण तथा सभ्य, सुशील और अतिशय उदार। किंतु वह अपने विषय में बहुत ही गौरवान्वित विचार रखता था और उसे विश्वास था कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक संपादित कर सकता है।…….. उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा था, धमकी देने को वह सदा तत्पर रहता और अपमान तथा अनुचित भाषा का प्रयोग तो वह बड़े-बड़े उमरा आदि के लिये भी कर बैठता था, किंतु उसका क्रोध प्रायः क्षणिक ही हुआ करता………”

दारा के राजनैतिक जीवन में असफलता पर इन दो विदेशियों की टिप्पणियाँ अच्छा प्रकाश डालती हैं। इनमें मानुच्ची की अपेक्षा बर्नियर की सहानुभूति दारा के प्रति कम ही मालूम होती है।

कुछ इतिहासकारों तथा विद्यार्थियों की धारणा है कि दारा इतिहास में असफल और एक सर्वथा निरर्थक व्यक्ति है। किंतु ऐसा कहना इतिहास और उसके वास्तविक भावों के प्रति घोर अन्याय होगा। यदि हम उसकी असफलता पर ध्यान दें तो वह केवल इसी तत्व में है कि दारा ने युद्ध संबंधी और राजनैतिक कला को सदैव गौण स्थान दिया। अपितु, वह जीवन भर साम्राज्य में साहित्यिक चेष्टाओं द्वारा अनंत शांति और असीम अविरोध के स्थापन का प्रयत्न करता रहा। ऐसी स्थिति में क्या उसके मस्तक पर केवल असफलता की कालिमा का टीका लगाना उचित होगा?

धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस्लाम के कट्टर अनुयायी को नीच और गर्हित दृष्टि से देखते हैं। पर यह भी उचित नहीं होगा। दारा और औरंगज़ेब दोनों ही इस्लाम को समान दृष्टि से देखते थे। अंतर केवल इतना ही था कि दारा का विश्वास इस्लाम की सच्ची आत्मा और उसके वास्तविक भावों में था, और औरंगजेब का कुरान शरीफ के प्रत्येक अक्षर में। उन्नति और शांति को अपने जीवन में व्याप्त किए दारा एक शांति-स्थापक के रूप में, एक धर्म का संदेश दूसरे धर्मानुयायियों तक पहुँचाने में परिवर्तित कर अपने इस्लाम का ही झंडा गाड़ना चाहता था- उसके प्रतिक्रियात्मक थे और उसका कार्य सुधार-विरोधी।

शाहजहाँ में इस्लाम की धार्मिक कट्टरता और अकबर के समय की अपूर्व उदारता का एक विचित्र सम्मिश्रण था। उसका शासन-काल एक ऐसी धुरी थी जहाँ से युग प्रकाश और महत्ता से अंधकार और नीचता की ओर घूम रहा था। किंतु फिर भी दोनों धर्मानुयायी उसे समान रूप से मानते थे और उसके साम्राज्य में शांति तथा अविरोध के साथ निवास करते थे। शाहजहाँ के दो रूप थे जो दारा और औरंगजेब ने बारी-बारी से प्राप्त किए। दारा के पक्ष में पड़ा अपने बंधुओं और आत्मजों के प्रति अतिशय स्नेह, वैभव और विशालता, प्रेम, ज्ञान, पांडित्य तथा प्रवीणता की अति उदार प्रशंसा, संगीत और चित्रकारी में विशुद्ध रुचि तथा फलित ज्योतिष एवं खगोल-विद्या में विश्वास। औरंगज़ेब के भाग में पड़ी- धूर्तता, मानव-चरित्र के परिज्ञान की अपूर्व शक्ति, इरादों का तेजी से परिवर्तित होकर दृढ़ संकल्प का क्रियात्मक रूप धारण करना, कार्य करने की अथक क्षमता तथा नित्य के कार्य में अद्भुत रुचि।

दारा के पास शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और उत्साह दोनों ही थे। किंतु उसका जीवन असीम वैभव, सुख और ऐश्वर्य के पालने में आरंभ हुआ था, जहाँ न उसको अकबर और औरंगजेब की भाँति राज्य प्राप्त करने की आवश्यकता थीं और न युद्ध-क्षेत्र में सेना को शत्रु के विपक्ष चतुरता से खड़ी करने की चिंता। उसे इन कार्यों में क्रियात्मक अथवा आभ्यासिक अनुभव लेशमात्र भी न मिल सका जिसकी क्षति ने उसके विशाल जीवन को काँटों में उलझाकर नष्ट कर दिया।

दारा ने जहाँनारा के साथ औरंगजेब और सादुल्ला खाँ की चालों का राज्य में विरोध किया और न्याय को बचाकर कई बार उसकी रक्षा की। उसने अपनी उदारता और विशालता के गर्भ में हिंदुओं के प्रति शाहजहाँ की उदासीनता और उपेक्षा को छिपाकर इतिहास में आज दूसरा ही रूप उपस्थित किया। अन्यथा शाहजहाँ का समय मुग़ल राज्य के स्वर्णयुग के नाम से आज न पुकारा जाता। उसके काल की शिष्टता, सभ्यता और साहित्यिकता को उन्नत करने का श्रेय भी दारा को ही है जिसके बिना शायद शाहजहाँ के काल में ताजमहल और दो-एक अन्य इमारतों के अतिरिक्त गौरव करने योग्य कुछ भी न होता।

कभी कभी हमें प्रतीत होता है मानों दारा के रूप में महान् अकबर ने संसार में पुनः जन्म लिया हो। किंतु यह धारणा मिथ्या है- वास्तव में कोई दूसरा अकबर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। दारा और अकबर के धार्मिक विचार, राजनैतिक ज्ञान तथा कार्यों में बहुत अंतर था।

औरंगजेब के समय के कुछ लोगों का विश्वास है कि दारा की अँगूठी पर हिंदी में प्रभु का शब्द लिखा होना और मथुरा के केशव राय मंदिर में पत्थर की चारदीवारी (रेलिंग) भेंट करना उसके विधर्मी होने का प्रमाण है। किंतु ऐसा सोचना नितांत नासमझी है। दारा का आध्यात्मिक ज्ञान, उसके धार्मिक विचार, मुसलमानों और विशेष कर औरंगजेब के समय के लोगों के लिये इतने उच्च और विशिष्ट थे कि उनको समझना उनकी शक्ति के सर्वथा परे हो गया। यही कारण है कि हम दारा के प्रति ऐसी ईर्ष्या और ऐसे विद्वेष की भावना पाते हैं।

नोट- यह लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका में सन 1947 में छपा था . अपने सुधी पाठकों के लिए हम यह लेख ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं.

सन्दर्भ – सभी चित्र इन्टरनेट.

Guest Authors

- Aatif Kazmi

- Absar Balkhi

- Afzal Muhammad Farooqui Safvi

- Ahmad Raza Ashrafi

- Ahmer Raza

- Akhlaque Ahan

- Arun Prakash Ray

- Balram Shukla

- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi

- Faiz Ali Shah

- Farhat Ehsas

- Iltefat Amjadi

- Jabir Khan Warsi

- Junaid Ahmad Noor

- Kaleem Athar

- Khursheed Alam

- Mazhar Farid

- Meher Murshed

- Mustaquim Pervez

- Qurban Ali

- Raiyan Abulolai

- Rekha Pande

- Saabir Raza Rahbar Misbahi

- Shamim Tariq

- Sharid Ansari

- Shashi Tandon

- Sufinama Archive

- Syed Ali Nadeem Rezavi

- Syed Moin Alvi

- Syed Rizwanullah Wahidi

- Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi

- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi

- Umair Husami

- Yusuf Shahab

- Zafarullah Ansari

- Zunnoorain Alavi