सूफ़ी ‘तुराब’ के कान्ह कुँवर (अमृतरस की समीक्षा)

हिन्दुस्तान ने सभ्यता के प्रभात काल से ही विभिन्न पन्थों, मतों, परम्पराओं और वैचारिक पद्धतियों का हृदय से स्वागत किया है । जो भी वस्तु या विचार शुभ है, भद्र है भारत ने उसे हमेशा से आमन्त्रित किया है । ऋग्वेद का ऋषि इसी कामना को “आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः[1]” (सभी ओर से अच्छे विचार हमारी तरफ आयें) के रूप में व्यक्त करता है । इस प्रवृत्ति ने भारत को जीवन्त, रंगारंग और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध बनाया है । विभिन्न दिशाओं से आयी हुई परम्पराओं को भारत ने आत्मसात् करने के साथ साथ उनपर भी अपने गहरे चिह्न छोड़े हैं । ये पारस्परिक आदान प्रदान की प्रक्रिया वस्तुतः स्वस्थ तथा जीवन्त क़ौमों के लक्षण होते हैं । केवल अपनी छाप छोड़ देने की ज़िद आक्रान्ता होने की दलील है जबकि अपनी प्रकृति को बिल्कुल छोड़कर दूसरे में मह्व (लीन) हो जाना संस्कृति की निर्बलता का द्योतक है। भारतीय संस्कृति ने इन आगत संस्कृतियों का पोषण भी किया तथा साथ साथ खुद पोषित भी हुई । इस परम्परा ने अद्भुत सांस्कृतिक वातावरण की सृष्टि की तथा बड़े बड़े सन्त और सूफ़ी पैदा किये ।

इस्लामिक परम्परा भारत में आगत वह परम्परा है जिसका रंग भारतीय जनमानस पर सम्भवतः सबसे चटख और देर तक रहने वाला है । इस्लाम भारत में केवल ग़ाज़ियों के द्वारा नहीं बल्कि सूफ़ियों और सन्तों के माध्यम से भी पहुँचा इसलिये कुछ अंशों में इसे स्वाभाविक स्वीकार्यता भी मिली । इस्लामी परम्परा का भारतीय परम्परा के साथ शीघ्र ही गंगा–जमुनी मिलन हो गया । इस मिलन के सबसे बड़े प्रमाण स्थापत्य, साहित्य तथा कला की अन्य विधायें है । सन्तों ने अपने मूल सिद्धान्तों से भटके बिना साहित्य में एक दूसरे के शब्दों, प्रतीकों, तथा शैलियों को स्थान देकर अपने कथ्य को परिचित तथा स्वीकार्य बनाने का प्रयत्न किया । उदाहरण के लिये कबीर ने अपने योग अथवा वैष्णव सिद्धान्तों में यथास्थान इस्लामिक शब्दावलियों तथा शैलियों का प्रयोग करके सर्वसुलभ बनाया। मलिक मुहम्मद जायसी, मञ्झन और कुतुबन जैसे कवियों ने भारतीय भाषा, शैली तथा प्रतीकों का प्रयोग करके इस्लाम के सिद्धान्तों को समझाने का प्रयास किया ।

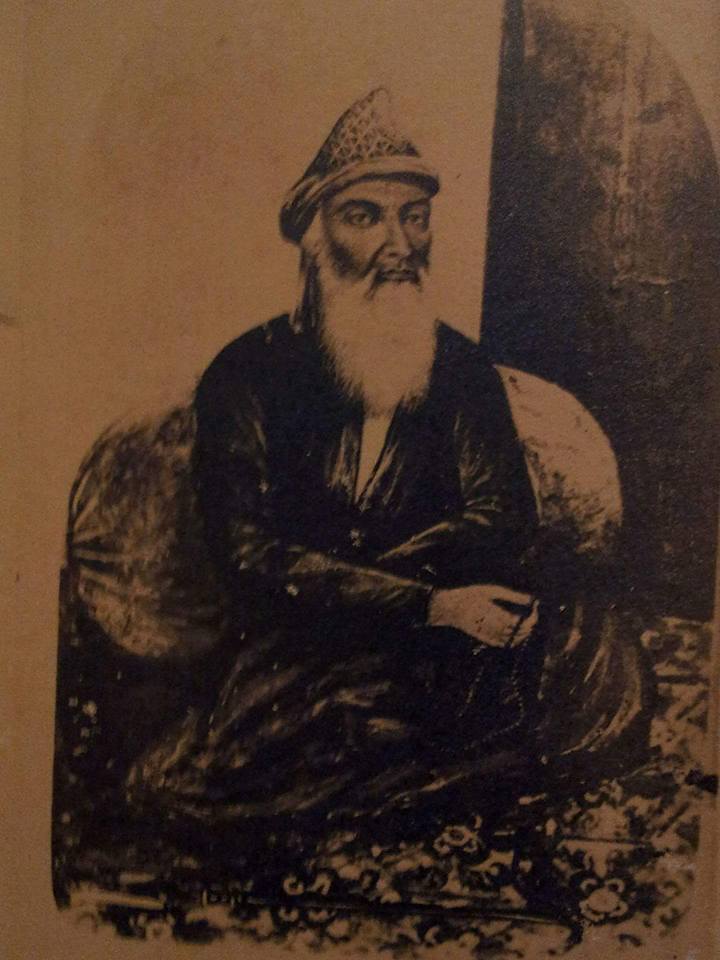

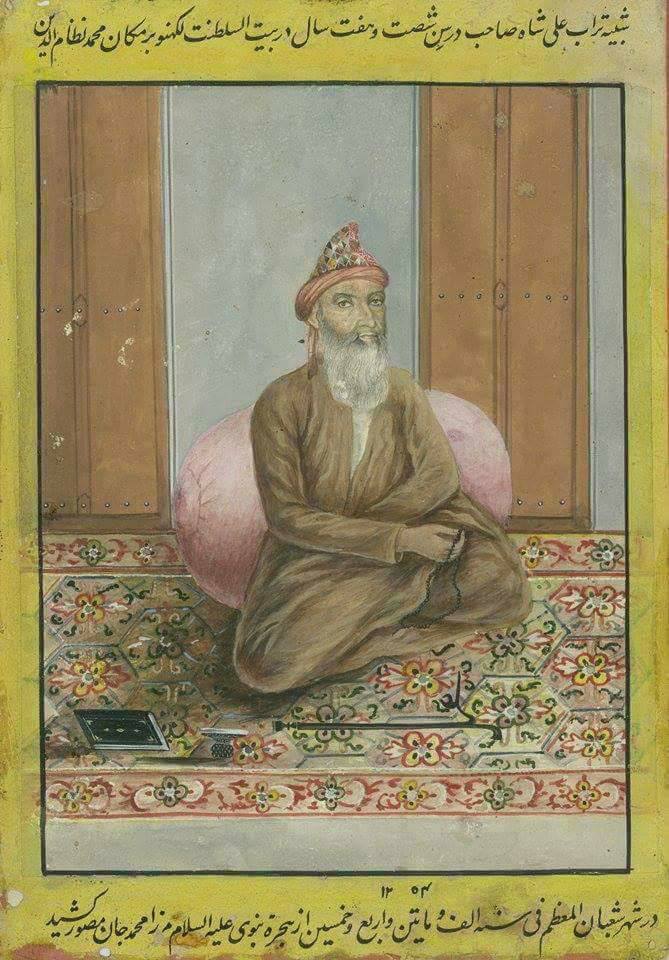

भारत की इसी समृद्ध आध्यात्मिक तथा साहित्यिक परम्परा में हम हज़रत शाह तुराब अली क़लन्दर की हिन्दी ठुमरियों को पाते हैं । इन गीतों में हर जगह भारतीयता की हृदयावर्जक सुगन्ध है । भारत के मौसम, रीति –रिवाज, त्यौहार तथा देवी देवताओं का सुन्दर काव्यात्मक प्रयोग इसे हिन्दुस्तानी दिलों के बहुत नज़दीक ला रखता है । स्पष्ट होता है कि रचनाकार का मन किस प्रकार भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ और इसकी सतरंगी समृद्ध सभ्यता पर मुग्ध रहा होगा। और इसके साथ साथ हर जगह इस्लामी तौहीद का आधार स्पष्ट है– बसन रँगैहों वाही के रंग में – और रंग सब दैहों बहाय । पूरा आशिक़ वह है जो हर रूप में, हर रंग में और हर जगह अपने महबूब को देख सके । बक़ौल ग़ालिब –जल्लाद से डरते हैं न वाइज़ से झगड़ते । हम समझे हुए हैं उसे, जिस भेस में वो आये । जब तक प्रेम का प्रवाह तीव्रता प्राप्त नहीं करता ज़बान और परम्पराओं के बन्धन टूटकर एकमेक नहीं हो पाते और उनकी असमर्थता ज़ाहिर नहीं हो पाती । महबूब जो कि इदराक की सरहदों से भी परे है उसे किसी एक खास ढाँचे में बाँध कर रखने की ज़िद भोलापन ही है । जब इश्क़ की शिद्दत बढ़ती है तो सारे ढाँचे टूट जाते हैं । सबसे पहले आशिक़ की ख़ुदबीनी और ख़ुदी शिकस्ता होती है । तब वह धन्यवाद के स्वर में कह उठता है – ख़ूब शुद सामाने ख़ुदबीनी शिकस्त । (अच्छा हुआ, यह अपने को देखने की सामग्री यह अहंकार टूट गया) और यह शिकस्तगी ही माशूक़ की नज़रों में महबूब और अज़ीज़ है – कि शिकस्ता हो तो अज़ीज़तर है निगाहे आइनासाज़ में[2]। जब ख़ुदी का ढाँचा टूटा तो और कोई भी ढाँचा बरदाश्त नहीं होता। और बाद में किसी ढाँचे का टूटना मुज़ायक़े का बाइस नहीं होता। सूफ़ियों का क़ौल है– ‘दुनिया की सारी चीज़ें सही और सालिम हालत में अच्छी मानी जाती हैं , सिवाये दिल के – जो कि जितना ज़ियादा टूटा हुआ हो, उतना ही मक़बूल (स्पृहणीय) होता है।’ क्योंकि दिल का टूटना अहंकार का टूटना है, अपनी सीमाओं का ज्ञान और भान है। बौद्ध दार्शनिक मोक्षाकर गुप्त ने क्या ही अनमोल बात कही है– ‘न हि अखण्डितः पण्डितो भवति[3]’(बिना टूटे कोई पण्डित नहीं बनता।)

जिनका ईमान मुतज़ल्ज़ल (डावाडोल) होता है उनकी इबादत मशीनी हो जाती है । उसमें रस नहीं रह जाता। सहिष्णुता सूख जाती है । माबूद (उपास्य) को खो देने का, दीन से ख़ारिज हो जाने का डर समा जाता है। वह अपने से ज़ाहिरन अलग लगने वाली चीज़ों को वस्तुतः अलग समझने लगता है । डरा हुआ आदमी प्रेम नहीं कर सकता वह तो दूसरों को भी डराता है । और डरने वालों का महबूब की गली में कोई काम नहीं – उनका तो वहाँ प्रवेश ही निषिद्ध है – बर दरे माशूक़े मा तर्सन्देगान् रा कार नीस्त[4]। फिर असहिष्णुता और तअस्सुब जन्म लेते हैं। जो मानवता की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है[5]। इसीलिये तो श्रीकृष्ण ने तमाम दैवी सम्पत्तियों में सबसे पहला स्थान अभय को दिया है[6]।

मर्दाने ख़ुदा ज़ाहिरी पिन्दार के पर्दे को हटा पाते हैं[7] । वे ईमान (मुखड़े) के साथ कुफ़्र (ज़ुल्फ़) को भी महबूब का जुज़्व ही समझते हैं क्योंकि उनके नज़दीक ग़ैरे महबूब किसी चीज़ का वजूद ही नहीं होता –ग़ैरे वाहिद हर चे बीनी आन् बुत अस्त [8]। ठौर ठौर तुराब पिया है – जग मा नहीं कोऊ वाके सिवाय। उनका हृदय समन्दर की तरह विशाल होता हैँ[9] जिसमें सारी नदियाँ एकमेक हो जाती हैं बिना किसी बाहमी इख्तलाफ़ के। सारी इकाइयां विलीन हो जाती हैं – महबूब में[10]।

लेकिन समुद्र में तो नदियों का नाम रूप नहीं जान पड़ता जबकि सन्तों के हृदय में सभी इकाइयाँ अपना अस्तित्व बनाये हुए भी एक रहती हैं । उनकी व्यक्तिगतता पर कोई ख़तरा नहीं रहता फिर भी वे अपने मत वैभिन्न्य को छोड़ देते हैं । ऐसा सिर्फ़ परमेश्वर के अपने लोगों के हृदय में ही दीख पड़ता है ।

हज़रत तुराब काकोरवी जब श्रीकृष्ण को अपने पीर या महबूब की शक्ल में पेश कर पाते हैं तो इसमें उनका वही विशाल हृदय और मज़बूत ईमान दीख पड़ता है । जहाँ ज़ाहिद को कुफ़्र दीखता है वहीं शाहिद अपना महबूब ढूँढ लेता है[11]।

श्रीकृष्ण तथा उनसे सम्बद्ध प्रतीकों का प्रयोग उनके काव्य में कृष्णमार्गी वैष्णव कवियों की तरह ही है । और यह महत्त्वपूर्ण विशेषता उन्हें सभी निर्गुण सन्त कवियों, चाहे वे प्रेममार्गी हों या ज्ञानमार्गी , से पृथक् करती है ।

हज़रत तुराब काकोरवी फ़ारसी, अरबी आदि भाषाओं में सिद्धहस्त थे तथा इन सबकी काव्य परम्पराओं से सुपरिचित। उनके कलाम फ़ारसी भाषा में भी उपलब्ध होते हैं । परन्तु उर्दू कवियों के विपरीत अपनी हिन्दी कविता में उन्होंने फ़ारसी जगत् के काव्य प्रतीकों या रूढियों गुलो–बुलबुल, शीरीं–फरहाद आदि का प्रयोग नहीं किया है । उनके यहाँ तो बसन्त है, होरी है, वर्षा है, हिंडोला है, कोयल है, पपिहे की पियु पियु है, दादुर (मेढक) का शोर है और हिन्दुस्तान की अपनी विशेषता – रिश्तों की अहमियत – ननद तोरा बिरना, नन्द के लाला, जसमत के लंगरवा ये सभी प्रचुर मात्रा में हैं । इससे उनका काव्य ठेठ हिन्दुस्तानी सौंधी गन्ध से सुवासित हो गया है ।और इसी में तुराब की तुराबिय्यत है[12] । इसी क्रम में दिव्य अथवा लौकिक प्रेम को व्यञ्जित करने के लिये उनके उपमान लैला मजनूँ, शीरीं – फ़रहाद आदि नहीं बल्कि भारतीय रसिक जनों के प्राणभूत राधा– कृष्ण हैं जिनका बहाना लेकर भक्ति तथा रीति काल के हिन्दी कवियों ने अपने भक्ति और शृङ्गार सम्बन्धी उद्गार प्रकट किये हैं[13]। भारतीय जनमानस इनसे एक विशेष प्रकार की निकटता का अनुभव करता है चाहे वह किसी वर्ग या धर्म से सम्बन्धित हो। श्रीकृष्ण का साँवला रङ्ग भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधि रङ्ग है । उनकी सरस बातें, तिरछी चितवन, रंगारंग बानक भारतीय जनसमूह के हृदय में धँस गया है और कवियों का उपजीव्य स्रोत बन चुका है । हज़रत के काव्य में श्रीकृष्ण पूर्णतः रस्य तथा अनुभव कर सकने की सीमा तक वर्णित हुए हैं । यह वर्णन कबीरदास के – “केसौ कहि कहि कूकिये”, गुरुग्रन्थसाहब के “साँवर सुन्दर रामैया मोर मन लागा तोहे” तथा कवीन्द्र रवीन्द्र के “एशो श्यामल शुन्दर” की अपेक्षा अधिक सरस, रंगीन तथा अनुभाव्य है। ऊपर उद्धृत काव्य केवल कृष्ण के नाम तथा प्रतीकमात्र का उपयोग करते हैं । इनमें कृष्ण अपने सर्वसामान्य रूप में नहीं आते और निर्गुण ब्रह्म की एक छवि उन पर हावी हो रहती है । वस्तुतः श्रीकृष्ण की छवि इस क़दर रंगीन है कि वे सगुणता की प्रतिमूर्ति ही प्रतीत होते हैं । यही कारण है कि भक्तिकालीन निर्गुण धारा के कवियों में परब्रह्म के प्रतीक के रूप में जितना राम का उपयोग किया गया है उतना कृष्ण का नहीं क्योंकि उन कवियों का लक्ष्य अन्ततः निर्गुण तत्त्व ही था। इसके विपरीत तुराब के कृष्ण केवल ध्यानगम्य ही नहीं हैं बल्कि अपने पूरे सौन्दर्य के साथ सपार्षद विद्यमान हैं । उनके पास काली कामर (कम्बल), पिछौरी पाग (मोरपंख का मुकुट) है, मोहनी मूरत–सोहनी सूरत है और आँखें रसीली और लाजभरी हैं । वे ढीठ हैं, लंगर हैं । एक बार उनकी नज़र किसी पर लग गयी फिर छोड़ते नहीं । यहाँ जसमत (यशोमती) भी हैं,नन्द भी हैं,राधा – बृषभान किशोरी भी हैं, दूध–दही का बेचना भी है । उनसे रूठना है– जासो चाहें पिया खेलें होरी– मोसे नहीं कछु काम री गुइयाँ; मनाना है, उनके कठोर व्यवहार के लिये उलाहना देना है, उनकी जबरदस्ती के लिये उन्हें गालियाँ देना हैं । उनकी बेवफ़ाई का बखान है – तोरी प्रीत का कौन भरोसा– एक से तोरे एक से जोड़े । सौतिया डाह है – फाग मा भाग खुले सौतन के रीझे हैं उन पर श्याम री गुइयाँ ॥ पछतावा है – ऐ दई नाहक पीत करी ॥ राधा का विरह में पीला पड़ना है – कान्ह कुँवर के कारण राधा – तन से भई पियरी दुबरी ॥ इन पुष्ट तथा सरस सचित्र वर्णनों के कारण तुराब के कृष्ण का निर्गुण ब्रह्म में पर्यवसान बहुत अन्त में हो पाता है ।

तुराब के काव्य में कृष्ण के लौकिक तथा पारलौकिक अनेक प्रकार के रंग हैं । वह अधिकतर स्थानों पर पीरे कामिल (परिपूर्ण गुरु) के रूप में प्रकट होकर आये हैं । गुरु, शिष्य के अहंकार की चिरसञ्चित मटकी को फोड़ कर उसकी अन्तरात्मा को प्रेम रस में सराबोर कर डालता है । बिल्कुल वही जो कृष्ण गोपियों के साथ करते हैं । ज़बरदस्ती साधना के फाग में प्रेम का रंग लगाता है । वह अबीर घूँघट खोल कर मलता है । दूध–दही बेचने नहीं देता जैसे गुरु सांसारिक कार्यों से साधक को कुन्द कर देता है –फगवा माँगत रार करत है – कस कोई बेचे दूध दही ॥ वह लाज हर लेता है – ताली बजावत धूम मचावत – गाली सुनावत लाज हरत है ,बिलकुल मौलाना रूम के साक़ी की तरह – बरख़ीज ऐ साक़ी बिया – ऐ दुश्मने शर्मो हया[14] ॥

अनेक बार कृष्ण को परब्रह्म के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है । वह अपना मुख सबसे बचाये रखता है – कज़ुन् मख़्फ़ीयुन् (کنج مخفی)[15] की तरह और रसिकों के मुँह पर अबीर मलता है। वह कान्ह कुँवर रूपी ब्रह्म ही है जिसके विरह में राधा रूपी जीवात्मा तन से पीली और दुबली हो जाती है ।

इन गीतों में बसन्त शामिल है जो परम प्रिय द्वारा अपने आपको प्रकट करने का प्रतीक है, शाहाना है, जो जीव तथा ब्रह्म के पारस्परिक मिलन के क्षण को प्रकट करता है, मेंहदी है जो प्रिय से मिलन के लिये की जाने वाली साधनाओं को व्यञ्जित करता है तथा अन्त में बाबुल है जो इस भौतिक जगत् को छोडकर परा–भौतिक जगत् की यात्रा का प्रतीक है ।

मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कौल है कि सालिक (साधक) को या तो तरब नहीं तो तलब इन दो हालतों में से किसी एक में हमेशा रहना चाहिये । अगर महबूब का सुराग मिल गया हो तो तरब अर्थात् उत्सव और अगर महबूब ओझल है तो तलब अर्थात् खोज[16]। हज़रत के हिन्दी कलाम में इन दोनों हालतों की बाँकी झाँकी देखने को मिलती है । फ़िराक़ एक बड़ी दौलत है । जो साधक में विसाल की योग्यता पैदा करता है । सूफियों के अनुसार सम्पूर्ण सृष्टि जुज़्व (अंश) है जो अपने कुल (अंशी) से विरह की हालत में है[17] । विरले लोग इस विरह को जान पाते हैं और फिर उन्हें मिलने की ललक और जुदाई की तड़प घेर लेती है – सपने में आँख पिया संग लागी – चौंक पड़ी फिर सोई न जागी ॥अन्यत्र – बिरह की मारी मैं तो मरी ऐ दई नाहक पीत करी ॥ सामान्य जन विरह के इस महत्त्व को नहीं जानते हैं , इसीलिये तो कबीर ने उसके सर्वोपरि स्वरूप की ओर चेताया है– बिरहा बिरहा जिन करौ बिरहा है सुलतान।

हज़रत तुराब काकोरवी के हिन्दी कलाम की शैली संगीतात्मक है, छन्दोबद्ध नहीं । इसी कारण इसकी भाषा भी संगीत के अत्यन्त ही अनुरूप है । सर्वत्र मधुर दृश्यों को प्रस्तुत करने वाले सुन्दर वर्णों वाली कविता का साम्राज्य दिखायी पड़ता है । यद्यपि फ़ारसी लिपि में छपी प्रस्तावना में इनकी कविता की भाषा का नाम ब्रज दिया गया है तथापि इस कविता में अन्य लोकभाषाओं जैसे अवधी, भोजपुरी आदि के शब्द तथा मुहावरे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । उदाहरण के लिये सपरना (सम्पादित होना) क्रिया, चैनवा, रैनवा, नैनवा आदि शब्द , आये अबेर सिधारे सबेरे आदि भोजपुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं । अवधी के अभिलक्षण भी यहाँ हैं , जैसे– मोका, हमका, घर मा आदि । फ़ारसी मूल के शब्दों का विनियोग नहीं के बराबर है ताकि इनका देशी सौन्दर्य बच रहा है – जाने दे मोका तुराब सबर कर – जान लेहौं ईमान न लेहौं ॥

वस्तुतः हिन्दी के राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने से पहले अधिकतर पूर्व, उत्तर तथा मध्य भारत की काव्यभाषा ब्रजभाषा ही थी । इसके अनेक क्षेत्रीय रूप भी थे । उदाहरण के लिये ब्रजबुली जो बङ्गाल, असम तथा उड़ीसा में प्रचलित ब्रजभाषा का क्षेत्रीय रूप थी । अतः काव्य की खड़ी बोली से अतिरिक्त भाषा को ब्रजभाषा कह देने का प्रचलन आम था ।यद्यपि इन कविताओं में ब्रज भाषा के तत्त्व अधिक हैं फिर भी कवि भौगोलिक दृष्टि से चूँकि अवधी तथा भोजपुरी क्षेत्र से सम्बद्ध रहे हैं अतः इन भाषाओं के तत्त्वों का कवितामें आना नितान्त स्वाभाविक है । फ़ारसी में आकण्ठ मग्न होने के कारण हज़रत तुराब के इन देसी पदों में भी कहीं कहीं खाँटी फ़ारसी के शब्द तथा क्रियायें आ गयीं हैं । जैसे – मो अस प्यार सौं दर गुजरी में दर गुजरना मूलतः फ़ारसी क्रिया दर गुजश्तन (در گذشتن) से सीधे आनीत है ।

कहीं कहीं तो आश्चर्यजनक रीति से हिन्दी के ये गीत फ़ारसी के तज़मीन (कविता पूर्ति – تضمین)के रूप में आये हैं । ध्यातव्य है कि ऐसे प्रसङ्गों में वे ही फ़ारसी छन्द चुने गये हैं जो संगीतात्मक तथा गेय हों । जैसे – मोरे नैन लागे गुइया̆ केहू और संग काहे–जो तुराब का सजन है मोरा जी वही को चाहे । हमा शह्र पुर जे ख़ूबाँ मनमो ख़याले माहे – चे कुनम कि चश्मे बदबीं नकुनद बे कस निगाहे[18]॥ दूसरा उदाहरण है – कोऊ हँसत कोउ मुँह देख मोर रोवत है – नई पिरीत सौं प्यारे ये गत हमारी भई । तुराब बहुत बुरी होत है हिया की कसक – मोरे करेजे में छिन छिन उठत है पीर वई ॥ दरूने सीने ये मन ज़ख़्मे बे निशाँ ज़द ई – बे हैरतम कि अजब तीरे बे कमाँ ज़द ई[19]॥गहे अब्रे तरो गाहे तरश्शुह गूना गह बाराँ – बिया दर चश्मे मन बिन्गर हवा ए बार्शगाली रा[20] ॥ हज़रत तुराब की यह पद्धति अमीर खुसरो से मन्सूब शेर ज़ि हाले मिस्कीँ की बरबस याद दिला देता है ख़ासकर तब जब वे ख़ुद ख़ुसरो के एक शेर को बतौर तज़मीन प्रस्तुत करते हैं – सुख जो बरसात का किस्मत में न था मोरे बदा । भरी बरखा में वह परदेसी भया मोसे बिदा ॥ जग में ऐसा न केहू और पे दुख डाले ख़ुदा । सहूँ मैं कैसे तुराब उसकी जुदाई की अदा ॥ अब्र मी बारदो मन मी शवम अज़् यार जुदा । मन जुदा गिरियाकुनाँ, अब्र जुदा, यार जुदा[21] ॥

तुराब के कई पद एसे भी हैं जिनमें हिन्दी भक्ति काव्य की निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा के अभिलक्षण प्राप्त होते हैं जैसे योग साधना तथा गुरु भक्ति इत्यादि जैसे – जोगन हुइ के कैसे न बैठूँ मोका तो है बैराग रे। तथा सब रंग फीके तुराब के आगे । योग साधना का स्पष्ट आभास इस पद में मिलता है – चैन से सोवैं तुराब पिया संग – मूँद के अपने दसों दुअरवा [22]॥इन्द्रियों पर द्वार का आरोप उपनिषद् काल से चला आ रहा है – नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्[23] ॥ भोजपुरी क्षेत्रों में ज्ञान सम्बन्धी ऐसे पदों को निरगुन के नाम से जाना जाता है । श्रीकृष्ण के लीला वर्णन सम्बन्धी पदों के बीच हज़रत तुराब के कई पद ऐसे हैं जिन पर निरगुन होने का गुमान होता है, जैसे – प्रेम का अक्षर एकौ न जाना –जनम गयौ सब गीत कथा में, औरकैसे मैं लागूँ पिया के गरवा – चुभ चुभ जात गरे का हरवा । गले का हार तक प्रिय के मिलन में बाधक हो जाता है अन्य सांसारिक सम्पत्तियों की तो बात ही क्या । वहाँ तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है[24] । ज्ञान ध्यान साहब का भूला – बेंध रहा मन मात पिता में ॥ उपर्युक्त पङ्क्ति में साहब शब्द ध्यान देने योग्य है । यह कबीर पन्थ का पारिभाषिक शब्द है जो ब्रह्म के लिये प्रयुक्त होता है[25] । इस प्रकार के पदों तथा अन्यत्र भी कई स्थान पर अपने गुरु काज़िम, जो उनके पिता भी थे, का नाम ससम्मान आया है– काज़िम चाहें तो पीत निबाहें – तोसे तुराब न कछु सपरी ॥ तथा काज़िम शाह दुहाई तुम्हारी ॥ गुरुसामान्य का महत्त्व भी अनेकत्र वर्णित है – जब से दया की मोपर गुरु ने– तब से भयो मेरे बस मा सैंया । तथा गुरु की दया बिन कब निबहूँगी ।

निम्नलिखित पङ्क्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं । हरि तो हर कहीं दीख परत है । तथा हर मा रमो है राम री गुइयाँ,इस प्रकार परमेश्वर को हर जगह देख पाना आध्यात्मिक जगत् की सबसे बडी उपलब्धि है । भगवद्गीता के अनुसार –यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति[26] ॥ (जो मुझे हर जगह देखता है और मुझमें सब कुछ देख पाता है , मैं उसके लिये और वह मेरे लिये ओझल नहीं होते।)

हज़रत तुराब के कलाम में भाव पक्ष के साथ कलापक्ष भी सबल है । उन्हें यमक अलंकार, जिसे फ़ारसी में तजनीसे ताम ( تجنیس تام)कहते हैं, विशेष प्रिय है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत है – “मान तुराब का कहना ईता / मान न कर वृषभानु किशोरी ॥ यहाँ पहले मान का अर्थ मानना और दूसरे का अर्थ रूठना है ।क्यों दई उनकी पीर दई । यहाँ पहला दई अर्थात् दैव = भाग्य जबकि दूसरा दई अर्थात् दिया है ।मोरी बिथा सुन कान (=श्रीकृष्ण) कहत हैं – तोरि बिथा पर कान न दैहौं। जान के मोसे वह जान कहत हैं – कैसे कहूँ फिर जान न दैहौं ॥ वारूँगी जान तुराब पिया पर जान दैहौं पर जान न दैहौं ॥सोवत जागत पी गरे लागत सोवत को अस दीन्ह सुहाग ॥

हज़रत तुराब के लघुकाय काव्य में फ़ारसी कविता की समृद्ध परम्परा तथा मध्यकालीन सन्त साहित्य का अपूर्व समन्वय देखने को मिलता है । तौहीद तथा निर्गुण कथ्य को सगुण तथा साकार कृष्ण के रूपक के माध्यम से जो कवि ने प्रस्तुत किया है वह अद्भुत है । उनमें एक साथ निर्गुण–सगुण, प्रेमाश्रयी–ज्ञानाश्रयी सभी शाखायें अपने अभिलक्षणों के साथ प्रस्तुत हैं । उदाहरण के लिये सन्तकाव्य की सगुण शाखा की कृष्णाश्रयी प्रशाखा के भ्रमरगीत प्रसङ्ग के अन्तर्गत योग की भर्त्स्ना का उदाहरण हज़रत के यहाँ निम्नवत् प्राप्त होता है – पिउ से तो नित संजोग रहत है – जोग करे अब हमरी बलाय । कई पङ्क्तियाँ फ़ारसी के महाकवियों की बरबस याद दिला देती हैं – औगुन सौं अब काहें लजाऊँ । पिउ जो चाहे मिटा दे औगुन, में हाफिज की पङ्क्ति – गर तू न मी पसन्दी तग़यीर कुन् क़ज़ा रा[27]उद्भासित हो उठती है । इसी तरह,दर्द तुराब की क्या जाने वह देखे जो नारी बैद अनारी से अमीर खुसरो का शेर याद आ जाता है – अज़ सरे बालीने मन बर ख़ीज़ ऐ नादाँ तबीब । दर्दमन्दे इश्क़ रा दारू बजुज़ दीदार नीस्त[28]॥ शाह तुराब के कलाम में भारतीय तथा अन्य सन्त परम्परायें शीरो–शकर की तरह घुल मिल कर उसे रस्य बना रहीं हैं । उनके कलाम का पैराया इतना विस्तृत है कि उसके लिये कोई ग़ैर नहीं है ।

तुराब शाह जैसे सन्त कवि जो मुस्लिम समाज से सम्बद्ध होकर समाज के सभी वर्गों के पथप्रदर्शक तथा प्रिय रहे उनका बहुत बड़ा योगदान यह रहा है कि उन्होंने भारतीय मुस्लिम जनता को मूल के साथ जोड़े रखकर उसे भारत के मौलिक सांस्कृतिक रंग से परिचित कराया । इससे उद्भासित हिन्दी रंग ने इस्लामी संस्कृति को आकर्षक बनाया तथा भारतीय समाज में इस्लाम की स्वीकार्यता सामाजिक स्तर पर ही सही बढ़ी और दो बड़ी संस्कृतियों का पारस्परिक अपरिचय कम हुआ । आज निरन्तर बढ़ते हुए असहिष्णुता, अपरिचय तथा सन्देह के दौर में शाह तुराब का हिन्दी कलाम प्रासङ्गिक ही नहीं बल्कि आवश्यक भी हो गया है ।

चयनित सन्दर्भ –

श्रीमद्भगवद्गीता –(शाङ्करभाष्योपेता)मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली –११०००७

अमृत–रस – हज़रत शाह तुराब अली कलन्दर तुराब काकोरवी की ठुमरियाँ – मोहतमिम कुतुबख़ाना ए अनवरिया, लखनऊ

Divan e Hafiz (Persian) – Ed. Prof. Pervez NatilKhanlari , Second Print – 1375 Hijri, Niel Publication – Tehran .

नीशापूरी , फ़रीदुद्दीन अत्तार (सं॰) फ़रूज़ान फ़र, बदीउज्ज़मान – दीवाने अत्तार (सूफ़ी काव्य) – मुवस्ससेये इन्तिशाराते निगाह , तेहरान – १३९० हिजरी ।

मौलाना , जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (व्या॰) नसीरी, जाफ़र ;शरहे मसनवी ए मानवी (दफ्तरे यकुम), इन्तिशाराते तर्फ़न्द , – तेहरान , १३८० हिजरी ।

मौलाना, जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (सं॰) निकोल्सन ,आर॰ ए॰;मसनवी ए मानवी–पादानुक्रमसहित, मास्को संस्करण, इन्तिशाराते हिरमिस , (चतुर्थ संस्करण) १३८६ हिजरी ।

मौलाना, जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (सं॰) कदकनी, मुहम्मद रज़ा शफ़ीई – दीवाने शम्स तबरीज़

(मौलाना के दीवान का संक्षिप्त तथा सटिप्पण संस्करण) , इन्तशाराते सुख़न– तेहरान, १३८८ हिज़री ।

[1]ऋग्वेद १–८९–१

[2]इक़बाल।

[3] श्रीमद्भगवद्गीता १६.१

[4]– دیوان شمس – رومی بر در معشوق ما ترسندگان را کار نیست

[5]گر تو لاف از عقل و از لب می زنی – پس چرا دم بر تعصب می زنی – عطار نیشابوری – منطق الطیر

[7]– فروغی بستامی – غزلیات – مردان خدا پرده ی پندار دریدند-یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

[8]غیر واحد هر چی بینی آن بت است– مثنوی معنوی رومی

[9]اندر دل مردان خدا دریا ییست- دیوان شمس- رومی

[10]چون یکیها محو شد آنک تویی– مثنوی معنوی رومی

[11]درآن جایی که بت را دید زاهد- همان جا چشم من الله بین است

[12]तुराब – تراب का अर्थ अरबी में मिट्टी होता है ।

[13]राधिका कन्हाई के सुमिरन कौ बहानौ है । (भिखारीदास– रीतिकालीन हिन्दी कवि)

[14]بر خیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا– دیوان شمس غزل شماره ی 9

[15]كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف»हदीसेनबवी

[16]اکر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ – اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟؟

[17]هر کسی کو دور ماند از اصل خویش – باز جوید روزگار وصل خویش (مثنوی معنوی – دفتر اول – نی نامه)

[18]همه شهر پر ز خوبان منم و خیال ماهی چه کنم که چشمِ بدبین نکند به کس نگاهی

[19]درون سینه ی من زخم بی نشان زده ای – به حیرتم که عجب تیر بی کمان زده ای

[20]گهابرتروگاهیترشهگونهگهبارانبیادرچشچمنبنگرهوایبارشگالیرا

[21]ابر می بارد و من می شوم از یار جدا – من جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا- امیر خسرو

[22]तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। श्रीमद्भगवद्गीता २–६१

[23]श्रीमद्भगवद्गीता ५–१३

[24]हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा । धर्मपाल – सदुक्तिकर्णामृतम्

[25]उदाहरण के लिये – साहब सौं सब होत है बन्दे ते कछु नायँ– राई सौं परबत करे परबत राई मायँ । (कबीरदास)

[26]श्रीमद्भगवद्गीता ६–३०

[27]گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را – دیوان حافض

[28]از سر بالین من بر خیز ای نادان طبیب – دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست– امیر خسرو

Link of Hazrat Shah Turab Qalandar page on Sufinama is-

https://www.sufinama.org/poets/shah-turab-ali-kakorvi/raga-based-poetries

Link of Amrit Ras on Sufinama

https://sufinama.org/ebooks/amrit-ras-shah-turab-ali-kakorvi-ebooks

Guest Authors

- Aatif Kazmi

- Absar Balkhi

- Afzal Muhammad Farooqui Safvi

- Ahmad Raza Ashrafi

- Ahmer Raza

- Akhlaque Ahan

- Arun Prakash Ray

- Balram Shukla

- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi

- Dr. Shamim Munemi

- Faiz Ali Shah

- Farhat Ehsas

- Iltefat Amjadi

- Jabir Khan Warsi

- Junaid Ahmad Noor

- Kaleem Athar

- Khursheed Alam

- Mazhar Farid

- Meher Murshed

- Mustaquim Pervez

- Qurban Ali

- Raiyan Abulolai

- Rekha Pande

- Saabir Raza Rahbar Misbahi

- Shamim Tariq

- Sharid Ansari

- Shashi Tandon

- Sufinama Archive

- Syed Ali Nadeem Rezavi

- Syed Moin Alvi

- Syed Rizwanullah Wahidi

- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi

- Umair Husami

- Yusuf Shahab

- Zafarullah Ansari

- Zunnoorain Alavi