संत साहित्य-श्री परशुराम चतुर्वेदी

Sufinama Archive

May 29, 2020

Sufinama Archive

May 29, 2020

कुछ दिनों पूर्व तक संतों का साहित्य प्रायः नीरस बानियों एवं पदों का एक अनुपयोगी संग्रह मात्र समझा जाता था और सर्व साधारण की दृष्टि में इसे हिंदी-साहित्य में कोई विशिष्ट पद पाने का अधिकार नहीं था। किंतु संत साहित्य को विचार-पूर्वक अध्ययन एवं अनुशीलन करने पर यह बात एक प्रकार से नितांत निराधार सिद्ध होती है। संतसाहित्य, वास्तव में, हिंदी-साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है। इस के मुख्य विषय पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि भक्ति-ग्रंथों के कवियों ने जिस प्रकार सगुणोपासना को प्रधानता देते हुए अपनी उत्कृष्ट रचनाओं द्वारा हिंदी-साहित्य को एक उच्च आसन पर बिठाया, रीति-ग्रंथों के रचयिताओं ने जिस प्रकार साहित्य के विविध अंगों को उदाहृत करते हुए उसे आभूषित किया एवं नीति-ग्रंथकारों ने जिस प्रकार अपनी युक्तिपूर्ण महात्माओं ने अपने ज्ञान, कल्याण एवं विवेक-पूर्ण शब्दों द्वारा उस की नींव को दृढ़तर बना कर उस में जीवन का संचार किया था। संत साहित्य में दार्शनिक तत्वों का विवेचन, योग-संबंधी रहस्यों का उद्घाटन, संसार की नश्वरता का प्रदर्शन तथा अलौकिक अनुभवों पर आश्रित जीवन्मुक्त की अवस्थाओं का स्पष्ट वर्णन तो है ही इन के साथ साथ उस में हमें निर्गुणोपासना एक गुरुभक्ति-पूर्ण पदों की प्रचुरता, विरक्तिपूर्ण उपदेशों का भांडार तथा अनेक स्थलों पर पाये जाने वाले दृष्टांत, रूपक, उपमा, अन्योक्ति आदि कतिपय अलंकारों से सुसज्जित, शांत, वीर, श्रृंगारादि अनेक रसों से परिपूर्ण तथा प्राकृतिक वर्णनों से विशद काव्य की एक विचित्र छटा भी देखने को मिलती है, जिस के कारण यदि हम यह कहें कि संत साहित्य में अपनी विशेषताओं के साथ साथ हिंदी-साहित्य के अन्य मुख्य भागों की भी बातें एक अच्छें अंश में वर्तमान हैं तो कोई अत्युक्ति न होगी।

संत साहित्य एक अनुपम ग्रंथराशि है जिस की प्रकाशित तथा अप्रकाशित पुस्तकों की संख्या सैकड़ों में दी जा सकती है। इस की रचना का आरंभ आज से प्रायः आठ सौ वर्षों से भी पहले हुआ था और तब आज तक अनेक सिद्ध महात्माओं ने इस में भाग ले कर इस के भांडार की पूर्ति में सहायता दी है। आरंभ काल की बहुत सी रचनायें अभी तक उपलब्ध नहीं है और न प्राप्त पुस्तकों के ही कोई प्रामाणिक संस्करण अभी तक देखने में आते है। जो कुछ मिलते हैं उन में से केवल थोड़े से ग्रंथों के सिवाय, प्रायः सभी अनेकानेक प्रक्षिप्त पंक्तियों से भरे पड़े हैं। लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस, बंबई के श्रीवेंकटेश्वर प्रेस तथा प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस आदि ने इस विषय की पुस्तकों के प्रकाशन में जो प्रयत्न के है वे सुलभ अवश्य हैं किंतु इन के द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में अभी बहुत उन्नति करने की आवश्यकता है। ग्रंथों के मौलिक रूपों की खोज़, पाठभेदों का मिलान, प्रक्षिप्त अंशों का निराकरण, आवश्यक टिप्पणियों का प्रयोग, प्रसंगों अथवा संकेतों का स्पष्टीकरण एवं आलोचनात्मक परिचयों का व्यवहार संतोषपूर्ण ढंग से अभी तक नहीं के बराबर हुआ है। और इसी कारण, ऐसे ग्रंथों के पढ़ने की इच्छा रखते हुए भी पाठक हतोत्साह से हो जाते है। अभी तक नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर-ग्रंथावली तथा पंडित चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित दादूदयाल की बानियों तथा पदों के अतिरिक्त केवल शुद्ध पाठ की दृष्टि से भी, निर्विवाद प्रामाणिक माना जाने वाला कोई संस्करण देखने में नहीं आया है।

हिंदी में संतसाहित्य की रचना का आरंभ, कबीर के समय अर्थात् 15वीं शताब्दी से होना कहा जाता है और सर्वसाधारण की संमति से वह पहले संत कबीर ही थे जिन्होंने ऐसे साहित्य का सूत्रपात किया। परंतु संतसाहित्य में सम्मिलित करने योग्य फुटकर पदों एवं ग्रंथों का पता हमें कबीर के पहले से भी मिलता है और उन पर ध्यान पूर्वक विचार करने से हम इस निश्चय पर पहुँचते है कि ऐसे साहित्य के निर्माण का आरंभ पहले पहल कदाचित् बाबा गोरखनाथ के ही समय से हुआ होगा। बाबा गोरखनाथ एक प्रसिद्ध योगी व महात्मा हो गए हैं और उन की रचना कहलाने वाले दो दर्जन से अधिक ग्रंथों का पता लगा है। इस के सिवाय एक ऐसा प्राचीन संग्रह भी मिला है जिस में बाबा गोरखनाथ के ही ढर्रे पर रची गई बीस योगियों की कवितायें संगृहीत है। इन कविताओं में आत्मज्ञान, योगाभ्यास, जगत की नश्वरता एवं सदुपदेश-संबंधी बातों के वर्णन प्रायः उसी रूप में पाए जाते है। जैसा हमें कबीर के समय से आगे देखने को मिलता है। उदाहरण के लिये नीचे लिखे पद दिए जा सकते हैं-

गोरखनाथ

पवनगोटिका रहणि अकास,

महियल अंतरि गगन कविलास।

पयाल नी डीबी सुन्नि चढ़ाई,

कथक गोरखनाथ मछींद्र बताई।।

सुन्नि मंडल तहँ नीझर झरिया।

चंद सुरज ले उनमनि धरिया।।

वस्तीन सुन्यं सुन्यं न वस्ती, अगम अगोचर ऐसा।

गगन सिखर में बालका बोलै, ताका नाँव धरहुगे कैसा।।

छाँटै तजौ गुरु, छाँटै तजौ, तजौ लौभ माया।

आत्मा परचै राखौ गुरुदेव, सुंदर काया।।

जलंधरनाथ

यह संसार कुवधिका खेत,

जब लगि जीवै तब लगि चेत।

आँख्याँ देखै, कान सुणै,

जैसा बाहे तैसा लुणै।।

घोड़ाचोली

रावल ते जे चालै राह,

उलटि लहरि समावै माँह।

पंच तत का जाणै भेव,

ते तो रावल परतिष देव।।

चौरंगीनाथ

माली लौ भल माली लौ,

सींचै सहज किथारी।

उनमनिकला एक पहूपन,

पाईं ले आवागवन निवारी।।

कणेरीपाव

जे जे आइला ते ते गेला,

अवनागवने काल विमन भईला।

हरि से कान्ह जिन उर बटई,

भणइ कान्ह मो हियहि न पइसई।।

सगौ नहीं संसार, चित नहिं आवै बैरी।

नृभय होइ निसंक, हरिष में हास्यौ कणेरी।।

चरपटनाथ

चरपट चीर चक्रमन कंथ,

चित्त चमाऊँ करना।

ऐसी करनी करो रे अवधू,

ज्यूँ बहुरि न होई मरना।।

देवलनाथ

देवल भये दिसंतरी, सब जग देख्या जोइ।

भादी वेदी बहु मिलैं, भेदी मिलै न कोइ।।

घूँघलीमल

आईसजी आवो धाबा आवत जात बहुत जग ढीठा कछू न चढ़िया हाथं।

अब का आवण सूफल फलिया, पाया निरंजन सिध का साथं।।

गरीबनाथ

पाताल की भीडकी अकास जंत्र बावै।

चंद सूरज मिलै तहाँ तहाँ गंग जमुन गीत गावै।।

गरीबनाथ के उपरोक्त अवतरण में हमें उन उलटबाँसियों का भी पूर्वाभास मिलता है जिन के लिये कबीर की कविता अत्यंत प्रसिद्ध है।

बाबा गोरखनाथ के आविर्भाव-काल के विषय में बहुत कुछ मतभेद है। यहाँ तक कि यह समय डाक्टर शहीदुल्लाँ एवं नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज के अनुसार विक्रमी संवत् के आठवें, तेरहवें तथा पंद्रहवें शतक में क्रमशः बतलाया गया है किंतु पंडित पीतांबर दत्त बड़थ्वाल ने इन मतों की आलोचना करते हुए यह स्थिर किया है कि गोरखनाथ का समय सं. 1050 के आसपास है। पर्याप्त सामग्री के उपलब्ध न हो सकने से इन मतों की पूर्ण समीक्षा नहीं की जा सकती, किंतु अनुमानतः इतना अवश्य कह सकते हैं कि गोरखनाथ का समय बारहवीं ईस्वी शताब्दी से किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संभव है कि उन की रचनायें अधिकतर कुछ बाद में लिखी गई हों और उन के शिष्यों का ही उन में विशेष हाथ हो परंतु इस का निर्णय भी करना इस समय कठिन है। परंपरानुसार चौरंगीनाथ और घोड़ाचोली गोरखनाथ के गुरुभाई थे। जलंधरनाथ मछंदरनाथ के गुरुभाई थे और कणेरीपाव जलंधर के शिष्य थे। चरपटनाथ गहनीनाथ (1223-73 ई.) के गुरुभाई थे और देवलनाथ भी लगभग उसी समय हुए थे। इसी प्रकार सिद्ध धूँधलीमल तथा उन के शिष्य गरीबनाथ का समय क्रमशः 1384 ई. तथा 1343 ई. बतलाया जाता है। अतएव उपरोक्त अवतरणों वाली रचनायें कबीर के समय से पहले की ही ठहरती हैं और इन के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि संतसाहित्य का प्रारंभ पंद्रहवी ईस्वी शताब्दी के पूर्व अवश्य हो गया था और निर्गुणशाखा वास्तव में योग का ही परिवर्तित रूप है।

संतसाहित्य के इस प्रारंभिक काल में नाथ-पंथी योगियों की रचनाओं के साथ विकसित होने वाले एक दूसरे स्त्रोत का भी उल्लेख कर देना हम उचित समझते हैं। इसी समय के लगभग प्रसिद्ध हो कर उत्तर भारत की ओर क्रमशः फैलता जा रहा था। रामानुजाचार्य के शिष्य देवाचार्य, उन के हरियानंद तथा हरियानंद के शिष्य राघवानंद हुए जो चौहदवीं शताब्दी ईसवी के आरंभ काल में काशी में रहा करते थे। इन्हीं राघवानंद के शिष्य प्रसिद्ध रामानंद हुए जिन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की और कबीर आदि बारह भिन्न भिन्न जातिवाले स्त्री-पुरुषों को अपना शिष्य बनाया। रामानंद का जन्म सन् 1299 ई. में प्रयाग के किसी पुण्यसदन नामक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर सुशीला नाम की माता के गर्भ से हुआ था। उन की बुद्धि बड़ी तीव्र थी जिस कारण उन्होंने अल्प समय में ही संस्कृत साहित्य का पूर्ण अभ्यास कर लिया और दर्शनों का विशेष अध्ययन करने के निमित्त काशी आए। काशी में अकस्मात् एक दिन उन से राघवानंद से भेट हो गई जिन के प्रभाव में पड़ कर इन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उन्हीं के यहाँ ठहर कर गुरुसेवा करने लगे। परंतु कुछ दिनोपरांत जब ये तीर्थ-यात्रा कर के लौटे और खानपान के संबंध में अपने गुरु से इन का स्पष्ट मतभेद हो गया तो इन्होंने उन से अलग हो कर अपना नवीन मत चलाया। इन के रामावत संप्रदाय के अनुसार रामानुजीय नारायण के स्थान पर रामनामधारी इष्टदेव की उपासना आरंभ हुई, विस्तृत विधिनियम आदि की परंपरा टूट गई, अन्य धर्मावलंबियों के साथ सहनशीलता का बर्ताव चला तथा प्रांतीय भाषाओं में रचना को उत्साह मिला और साथ ही वैरागी नाम के वेषधारी साधुओं का ऐसा संगठित दल तैयार हुआ जिस का प्रभाव धार्मिक समाज से बहुत दिनों तक वर्तमान रहा। रामानंद का देहांत सन् 1410 में 111 वर्ष की अवस्था में हुआ। रामानंद ने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे किंतु उन के द्वारा रचे गए हिंदी के भी कुछ पद मिलते हैं। नीचे लिखा पद ग्रंथसाहब में दिया गया है और कहा जाता है कि किसी के निमंत्रण देने पर उन्होंने इस की रचना की थी।

कस जाइये रे धर लागो रंग।

मेरा चित न चलै मन भयो पंग।।

एक दिवस मन भई उमंग।

घसि चोआ चंदन बहु सुगंध।।

पूजन चाली ब्रह्म ठाँय।

सो ब्रह्म बतायो गुरु मंत्रहि माँहि।।

जहँ जाइये तहँ जल परवान।

तूँ पूर रह्यो है सब समान।

वेद पुरान सब देखे जोय।

उहाँ तो जाइये जो इहाँ न होय।

सतगुरु मैं बलिहारी तोर।

जिन सफल निकल भ्रम काटे मोर।।

रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म।

गुरु का सबद काटे कोटि करम।।

इस पद को देखने से पता चलता है कि बाहरी उपासना जिस में इष्टदेव को प्रसन्न करने के निमित्त विविध उपचारों का आयोजन करना पड़ता है, अनावश्यक है। सर्वव्यापी ब्रह्म गुरु के दिये हुए मंत्र द्वारा ही उपास्य है, यही पूजा का वास्तविक रहस्य भी है जिसे गुरु ने बतला दिया है और तब से, सच्चे ज्ञान का उदय हो जाने के कारण, बाहरी आडंबरों से मन हट गया है। स्वामी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के नियमानुसार साकारोपासना को भी महत्व देते थे, किंतु इस पद से उन का असली सिद्धांत निराकारोपासना विषयक ही लक्षित होता है। हिंदी में रामानंद स्वामी का एक दूसरा पद भी डाक्टर ग्रियर्सन साहब को कहीं से मिला था जिस में हनुमानजी की आरती गाई-गई है और उस पद के गाने का माहात्म्य भक्त के लिये बसि बैकुंठ परम पद पावै बतलाया गया है। इस कारण उन की रचनाओं के, अच्छी संख्या में, न मिल सकने के कारण हम उन के सिद्धांतों की पूरी आलोचना नहीं कर सकते। ऊपर दिये हुए पद के आधार पर इतना ही कह सकते हैं कि रामानंद के पदों में भी संत साहित्य का पूर्वाभास अवश्य मिलता होगा। रामानंद स्वामी के शिष्य पीपा जी का भी एक ऐसा ही पद मिलता है। पीपा जी गागरौनगढ़ के एक शूरवीर नरेश थे जिन का प्रसंग कबीर साहब के बीजक में तिनहुँ को काल न राखा कर के आया है, और इस से जान पड़ता है कि पीपा जी कबीर के पहले अवश्य मर गए होंगे। पीपा जी का पद इस प्रकार है——-

काया देवा काया देवल,

काया जंगम जाती।

काया धूप दीप नैवेदा,

काया पूजों पाती।।1।।

काया बहु खँड खोजते,

नवनिद्धी पाई।

ना कछु आइबों ना कछु जाइबो,

राम की दुहाई।।2।।

जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे,

जो खोजे सो पावै।

पीपा प्रनवै परम तत्व ही,

सतगुरु होय लखावै।।3।।

अर्थात् पूज्यदेव, देवालय, पूजनापचार आदि सभी शरीर के ही अंतर्गत हैं और बाहर ढूँढने की कोई आवश्यकता नहीं। वही परमतत्व पिंड एवं ब्रह्मांड में सब कहीं व्याप्त है। और सतगुरु द्वारा हम उस का अनुभव प्राप्त करते है। स्वामी रामानंद के दूसरे दो शिष्य सदना व रैदास भी जो कबीर के समकालीन थे प्रायः इसी प्रकार की रचना किया करते थे। विशेषता इन दोनों में यह थी कि इन की आत्मग्लानि, एकांतनिष्ठा एवं आत्म-समर्पण की भावना पराकाष्ठा तक पहुँच गई थी और इन के सच्चे हृदय की मुहर इन के प्रत्येक पद पर दिखलाई पड़ती है। सदना जाति के कसाई थे और कहा जाता है कि जीव-हिंसा नहीं करते थे केवल कटा हुआ मांस बेचा करते थे। इन्हें ईश्वर के प्रति सच्ची लगन थी और कहते हैं कि एक बार, जगन्नाथ जी की यात्रा में जाते समय, एक झूठे अपराध के कारण इन के दोनों हाथ काट लिये गए थे। सदना की विनय प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिये——

एक बूँद जल कारने, चातक दुख पावै।

प्रान गये सागर मिलै, पुनि काम न आवै।।

प्रान जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो।

बूडि मुए नौका मिलै, कहु काहि चढ़ावो।।

मैं नाहीं कछु हौं नहीं, कछु आहि न मोरा।

औसर लज्जा राखि लेहु, सदना जन तोरा।।

रैदास जाति के चमार थे और रग्घू नामी चमार के घर, काशी में, घुर-बिनिया चमाइन के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन्हें साधु-संतों की सेवा के आगे लड़कपन से ही, अपना धंधा पसंद नहीं था इस कारण रग्घू ने इन्हे अपने घर निकाल कर अपने पिछवाड़े की ज़मीन रहने को दे दी और यहीं पर ये जूते बना कर अपना पेट पालने तथा भगवत भजन करने लगे। इन का वैराग्य इतना बढ़ा चढ़ा था कि कहते हैं एक बार इन्हें किसी साधु ने पारस पत्थर ला कर दिया और इन के औज़ार से छुला कर सोना बना उस का उपयोग भी बतला दिया किंतु रैदास ने उसे लेने से इंकार करते हुए बहुत आग्रह करने पर उसे छप्पर में खोंस देने के लिये कहा। तब से तेरह महीने के उपरांत जब साधु फिर लौट कर आया और पत्थर का हाल पूछा तो इन्होंने कहा देख लीजिए, रक्खा था वहीं होगा। यह भी कहा जाता है कि चित्तौर की आली नाम की कोई रानी इन के प्रभाव में आ कर इन की शिष्या हो गई थी। रैदास कबीर के मरणोपरांत भी जीवित रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा है-

निरगुन का गुन देखो आई।

देही सहित कबीर सिधाई।।

रैदास की रचनायें कुल नहीं मिलती। जो प्राप्त हैं, उन का एक संग्रह बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से रैदास जी की बानी कर के निकला है। इस पुस्तक में रैदास के 81 पद तथा 6 साखियाँ है जिन में उन्होंने सच्चा अनुराग, अविरत उपासना, वैराग्य, दैन्य, संतोष एवं अंतिम विश्राम आदि के भावानुसार बड़े सुंदर पद्यों की रचना की है और साथ ही अखिल ब्रह्म का वर्णन तथा उस के प्रति विनय के भी पद कहे हैं और उपदेश भी सर्व साधारण की दिया है। इन के पद्यों के उदाहरण निम्नलिखित हैं——

नरहरि चंचल है मति मेरी,

नरहरि चंचल है मति मेरी,

कैसे भगति करूँ मैं तेरी।।

कैसे भगति करूँ मैं तेरी।।

तूँ मोहिं देखै हौ तोहि देखूँ,

प्रीति परस्पर होई।।

तू मोहि देखे तोहि न देखूँ,

यह मति सब विधि खोई।।1।।

सब घट अंतर रमसि निरंतर,

मैं देखन नहिं जाना।।

गुन सब तोर मोर सब औगुन,

कृत उपकार न माना।।2।।

मैं तैं तोरि मोरि असमझि सों,

कैसे करि निस्तारा।।

कह रैदास कृष्ण करुणामय,

जै जै जगत अधारा।।3।।

देहु कलाली एक पियाला,

ऐसा अवधू है मतवाला।।टेक।।

हे रे कलाली तैं क्या किया,

सिरका सा तैं प्याला दिया।।1।।

कहै कलाली प्याला देऊँ,

पीवन हारे का सिर लेऊँ।।2।।

चंद सूर दोउ सनमुख होई,

पीवे प्याला मरै न कोई।।3।।

सहज सुन्न में माटी सरवै,

पीवै रैदास गुरु मुख दरवै।।4।।

फल कारन फूलै बनराई।

उपजै फल तब पुहुप विलाई।।

राखहि कारन करम कराई।

उपजै ज्ञान त करम नसाई।।

जल में जैसे तूँबा तिरै।

परिचै पिंड जीव नहिं मरै।।

जब लगि नदी न समुद समावै।

तब लगि बढ़े हँकारा।।

जब मन मिल्यौ राम सागर सों।

तब यह मिटी पुकारा।।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर के पहले से लेकर उन के समय तक नाथ-पंथी योगियों एवं रामानंदी भक्तों दो भिन्न भिन्न मार्ग चल रहे थे और कबीर की रचनाओं का विचार करते समय हमें इन दोनों के प्रभाव उन पर स्पष्ट रूप में देखने को मिल सकते हैं। नाथ-पंथियों की रचनाओं में प्रेम एवं उपासना का जो तत्व दृष्टिगोचर नहीं होता है वह रामानंदी भक्तों की कविताओं में दिखाई पड़ता है और कबीर के लिये ये एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। नाथ-पंथी योगियों में भी गहनीनाथ (1223-73 ई.) के शिष्य निवृत्तिनाथ के छोटे भाई एवं शिष्य प्रसिद्ध ज्ञानदेव अथवा ज्ञानेश्वर महाराज (1275-96) हुए जिन्होंने ने मराठी भाषा में अनेक महत्वपूर्ण रचनायें कीं और उन रचनाओं के देखने से स्पष्ट है कि वे केवल शुष्क वेदांती ही नहीं थे और इसी कारण उन्होंने पंढरपुर के आंदोलन में भी नेतृत्व ग्रहण किया था। ज्ञानेश्वर के प्रभाव में आकर नामदेव (1370-1440) तथा एकनाथ (1528-99 ई.) ने जो कविताये की थी वे भी भक्तिरस से भरी हुई है। एकनाथ के किसी हिंदी पद का हमें पता नहीं किंतु नामदेव अपनी मराठी रचनाओं के साथ साथ हिंदी पदों के लिये भी प्रसिद्ध हैं। नामदेव का जन्म दमासेर दर्ज़ी के घर गोनाबाई के गर्भ से पंढरपुर में हुआ था। ये लड़कपन से ही परम भक्त हो गए थे और वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए भी, अपनी इसी प्रकृति के कारण, व्यवसाय से तटस्थ हो गए और दरिद्रता ने इन्हें आ घेरा। ये पंढरपुरस्थ विठोबा को ही अपना इष्ट मानते थे। इन्होंने विशोवा खेसार नामक एक वेदांती को पहले अपना गुरु बनाया किंतु अपनी यात्रा के उपरांत जान पड़ता है अधिकतर ये ज्ञानेश्वर के ही ग्रंथों से विशेष प्रभावित हुए। महाराष्ट्र देश में इन का जन्मकाल प्रायः 1192 शाका अथवा सन् 1270 ई. दिया जाता है क्योंकि मराठी के ही महीपति कवि ने उन का ज्ञानेश्वर के साथ यात्रा आदि करना लिखा है। परंतु नामदेव की रचनाओं पर मुसल्मानी प्रभाव का आधिक्य देख कर यह काल सौ वर्ष पीछे अर्थात् 1370 ई. माना गया है। नामदेव के बहुत से पद गुरु नानक के आदि-ग्रंथ में आए है। और नामदेव की वाणी, नामदेव जी की साखी, नामदेव जी का पद तथा रागसोरठ का पद नामक इन के चार ग्रंथों का पता खोजों में मिला है। नामदेव की भक्ति बड़ी अगाध थी और ये अपने जीवन भर भजन गाते तथा कीर्तन करते ही रह गए। इन के विषय में कबीर तथा रैदास ने आदर के साथ लिखा है। इन के कुछ पद नीचे दिए जाते हैः——

बदौ क्यों ना होड़ माधो मो सोँ।

ठाकुर तें जन जन तें ठाकुर,

खेल परयो है तो सोँ।।1।।

आपन देव देहरा आपन,

आप लगावै पूजा।

जल तें तरँग तरँग तें है जल,

कहन सुनन को दूजा।।2।।

आपहिं गावै आपहिं नाचै,

आप बजावै तूरा।

कहत नामदेव तू मेरो ठाकुर,

जन ऊरा तूँ पूरा।।3।।

दामिनि दमकि घटा घहरानी,

विरह उठै घनघोर।

चित चातृक ह्वै दादुर बोलै,

बहि बन बोलत मोर।।1।।

प्रीतम को पतियॉ लिखि भेजौ,

प्रेम प्रीति मसि लाय।

बेगि मिलो जन नामदेव को,

जनम अकारथ जाय।।2।।

नामदेव की निम्नलिखित पंक्तियों से उन के, कबीर के समान, हिंदू मुसलमानों के प्रति खरे व्यंग भी प्रकट होते हैं——

पांडे तुम्हारी गायत्री

लोधे का खेत खाती थी।

लेकरि ठेंगा ठेगरी तोरी

लंगत लंगत आती थी।।

हिंदू पूजै देहरा,

मुसल्मान मसीद।

नामा सोई सेविया,

जहँ देहरा न मसीत।।

वास्तव में कबीर के आविर्भाव-काल के लगभग सारे भारतवर्ष और विशेष कर इस के उत्तरी भाग में भक्ति-सरिता की ही लहरे कल्लोल करने लगी थी। रामानुजीय संप्रदाय के प्रभाव का उल्लेख ऊपर हो ही चुका है। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य (1197-1276 ई.) के कारण तथा बंगाल में जयदेव (तेहरवीं ईस्वी शताब्दी) के गीतों के प्रभाव में आ कर इसे और भी उत्तेजना मिली और जैसा कि नाथ-पंथी योगियों की रचनाओं में पाए जाने वाले परिवर्तन की ओर संकेत किया जा चुका है, धार्मिक हृदयों की रुझान क्रमशः निर्गुण अथवा सगुणोपासना की ओर ही बढ़ती गई। इस समय निर्गुणोपासना तथा सगुणोपासना में भी कोई बहुत बड़ा अंतर कदाचित् नहीं समझा जाता था क्योंकि नामदेव आदि कई बहुत बड़ा अंतर कदाचित् नहीं समझा जाता था क्योंकि नामदेव आदि कई भक्तों में हम इन दोनों प्रकार की भक्तियों के प्रायः बराबर उदाहरण पाते हैं। संत साहित्य का यह प्रारंभिक काल इसी रूप में नामदेव, सदना, रैदास, गरीबनाथ आदि भक्त-महात्माओं से समाप्त होता है। इस के अनंतर कबीर का समय आया और कबीर ने ही पहले पहल इस गंभीर एवं विस्तृत भावनाओं तथा विचारों का बीज डाल कर उन्हें विकसित, पल्लवित एवं फलयुक्त किया

कबीर की जन्म तिथि तथा मरण तिथि इन दोनों के विषय में बड़ा मतभेद है। बहुत से कबीरपंथी कबीर का 300 वर्षों तक (संवत् 1205-1505 अर्थात् 1148-1448 ई.) जीवित रहना बतलाते हैं जो असंभव जान पड़ता है। डाक्टर हंटर ने कबीर का जन्म काल 1380 ई. तथा विल्सन ने मरण-काल 1448 ई. ठीक समझा है परंतु इन तिथियों पर विचार करते हुए महात्मा सीतारामशरण भगवानप्रसाद जी ने इन्हें न मान कर जन्म-मरण संवत् 1451-1552 अर्थात् 1394-1495 ई. निश्चित किया है। परंतु कबीर-कसौटी के अनुसार,

चौदह सौ पचपन सालगिरा

चन्द्रवार इक ठाट ठए।

जेठ सुदी बरसायत को

पूरनमासी तिथि प्रगट भए।।

तथा, माघ सुदी एकादशी, दिन बुधवार, संवत् 1575 को काशी को तज कर मगहर को चले। लिखा है जिस के कारण कबीर का जन्म-समय संवत् 1456 अर्थात् सन् 1399 ई. तथा मरण-समय संवत् 1575 अर्थात् सन् 1518 ई. मानने की भी परंपरा चली आ रही है और मरण-काल विषयक संवत् की पुष्टि निम्निलिखित दोहे से भी की जाती हैः—–

संवत् पंद्रह से पछत्तरा, कियो मगहर को गौन।

माघ सुदी एकादशी, रलो पवन में पवन।।

रेवरेंड जी. एच. वेसकट ने भी इस मरण-काल को स्वीकार किया है किंतु उन के अनुसार कबीर का जन्म-काल 1399 के स्थान पर 1440 ई., होना चाहिए और डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं एवलिन अंडरहिल ने भी, जान पड़ता है, इसी वेसकट के ही मत को प्रामाणिक समझा है। इस प्रकार इन दो में से कबीर कसौटी के अनुसार कबीर 119 वर्ष तथा वेसकट के अनुसार 87 वर्ष तक जीवित रहे। कबीर का जीवन-काल 119 वर्ष होना भी कोई असंभव बात नहीं जान पड़ती। हमारे संतों ही में मलूकदास तथा दरिया साहब (बिहार वाले) का 106 वर्षों तक, दरिया साहब (मारवाड़ वाले) का 112 वर्षों तक तथा रामानंद स्वामी का 111 वर्षों तक और श्रीरामानुज स्वामी का 121 वर्षों तक जीवित रहना प्रसिद्ध है इस कारण कबीर-कसौटी वाले संवतों पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं दीख पड़ती।

कबीर को उत्पन्न करने वाले उन के माता-पिता के विषय में भी बहुत कुछ मतभेद है। कबीर साहब के ईश्वरत्व में श्रद्धा रखने वाले लोग इस विषय में अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं, किंतु प्रायः सर्व-संमति से इतना निश्चित जान पड़ता है कि बालकपन में काशी के निकटवर्ती लहरतारा तालाब के पास नीरू जुलाहे की स्त्री नीमा द्वारा ये पाये गए और तब से उसी के घर इन का पालन-पोषण हुआ। कबीर ने बार बार अपने को काशी का जुलाहा बतलाया है और जीवन भर जुलाहे का ही व्यवसाय अर्थात् कपड़ें बीनने का काम करने वाला अपने को कई पदों द्वारा व्यंजित किया है। जैसे,

जाति जुलाहा मति को धीर।

हरषि हरषि गुन रमै कबीर।।

मेरे राम की अभैपद नगरी,

कहे कबीर जुलाहा।

तू ब्राह्मन मैं कासी का जुलाहा।

पूरब जनम हम ब्राह्मन होते वोछे करम तप हीना।

रामदेव की सेवा चूका पकरि जुलाहा कीना।।

कबीर का बचपन काशी में व्यतीत हुआ। ऐसा कबीर-कसौटी से जान पड़ता है किंतु ग्रंथ साहब में उल्लिखित पहिले दर्शन मगहर पायो पुनि काशी बसे आई के आधार पर यह भी अनुमान किया जाता है कि उन का जन्म ही मगहर में हुआ था और फिर ये काशी में आ कर बस गए और अंत में फिर मगहर में जा कर परलोक सिधारे। जो हो, नीरू ने, कहा जाता है कि, काज़ी के पास जा कर उस से कुरआन शरीफ़ का ग्रंथ खुलवाया और उस के पृष्ठ पर पाये गए पहले शब्द कबीर के अनुसार बालक का यही नाम रक्खा। कबीर अपने लकड़पन से ही स्वतंत्र स्वभाव के थे और अपने समय के पंडितों एवं मुल्लाओं के भिन्न भिन्न वाद-विवादों को जा कर देखा करते थे। इन्हें उसी समय से अच्छी अच्छी एवं पारमार्थिक बातों के जानने एवं समझने की भी उत्कंठा बनी रही जिस के कारण एक सच्चे जिज्ञासु के अनंतर इन्हें एक पूरे साधक तथा महात्मा की पदवी प्राप्त हो गई। अपने छोटेपन में ही ये स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने की इच्छा से कहा जाता है, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा डटे और अँधेरे में रामानंद जी की ठोकर खा कर उन के मुख से निकले हुए राम राम को अपना मंत्र बना कर उसे ही धारण कर लिया। रामानंद का गुरु होना कबीर के,

काशी में हम प्रगट भए हैं रामानंद चेताए।

तथा उन के प्रधान शिष्य धर्मदास के,

काशी में प्रगटे दास कहाए नीरू के गृह आए।

रामानंद के शिष्य भए, भवसागर पंथ चलाए।।

से भी विविद होता है। बहुत लोगों का यह अनुमान कि कबीर झाँसी के प्रसिद्ध शेख़ मीर तक़ी के शिष्य थे, नीचे लिखी कबीर की उपदेशात्मक पंक्तियों से कुछ संदेहात्मक हो जाता हैः जैसे,

नाना नाच नचाय के, नाचे नट के भेष।

घट घट अबिनासी बसै, सुनहु तकी तुम सेष।।

कबीर-कसौटी के अनुसार जब कबीर तीस वर्ष की उमर के हुए तब उन्हें एक दिन जंगल में बीस बरस की उमर की एक स्त्री मिली जिस का नाम, अपने बचपन में ऊन में लपेटी हुई पाई जाने कारण लोई पड़ गया था। लोई कबीर की करामात पर प्रसन्न हो गई और उन के साथ उन की स्त्री हो कर उन के घर आ गई। कहा जाता है कि लोई के साथ कबीर ने गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत किया और कमाल व कमाली नाम के इन्हें दो बच्चे भी उत्पन्न हुए। कबीर व लोई का साथ कबीर के निम्नलिखित पद्यांश से स्पष्ट है—-

कहत कबीर सुनहु रे लोई,

हम तुम विनसि रहेगा सोई।।

परंतु कबीर-कसौटी में कमाल व कमाली इन के द्वारा पाये गए ही बच्चे माने गए हैं। लोई संभव है, अंत में कबीर की शिष्या भी हो गई हो क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है—-

नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार।

जब जानी तब परिहरी, नारी बड़ा विकार।।

कबीर-कसौटी के अनुसार संवत् 1545 अर्थात् सन् 1488 ई. में जब सिंकदर लोदी बादशाह काशी में आया तो लोगों की निंदा करने पर उसने कबीर को कष्ट देने की धमकी दी और कई प्रकार से उन्हें दुःख भी पहुँचाया। यह भी कहा जाता है कि अंत में इन के न मानने पर इन्हें सन् 1415 ई. में देश निकाले का भी दंड मिल गया जिस से काशी छोड़ कर ये उत्तरी भारत के अन्य कई स्थानों की यात्रा करते फिरे। नीचे लिखी रमैनी कदाचित् इसी समय की घटना बतलाती है——-

मानिकपूर कबीर बसेरी,

मुद्दति सुनहु सेख तकि केरी।

ऊजो सुनी जमनपुर थाना,

झूठी सुनी पीरन को नामा।।

इकइस पीर लिखे तेहि ठामा,

रक्तमा पढ़ पैगम्मर नामा।

सुनत बोल मोहि रहा न जाई,

देखि मुकवी रहा भुलाई।।

हबीब और नबी के कामा,

जहँ लगि अमल सो सबै हरामा।।

अंत में कबीर का मगहर में देहांत हो गया। कबीर की मगहर में मृत्यु होने के विषय में प्रायः सभी संतों ने लिखा है। उदाहरण के लिये—–

धर्मदास- आठवीं आरती पीर कहाए।

मगहर अमी नदी बहाए।।

नानक- सारी उमर तप कियो कासी।

अंत भयो मगहर के बासी।।

कासी मगहर एक समान।

मुए कबीरा रमते राम।।

मलूकदास- तजि काशी मगहर को गए हैं, दोनों दीन के पीर।

कोइ गाड़े कोइ अग्नि जरावे, एक न धरता धीर।।

नाभादास- भजन भरोसे आपने, मगहर तज्यो शरीर।

अविनाशी की गोद में, बिलसैं दास कबीर।।

दादूजी- काशी तज मगहर गए, कबीर भरोसे राम।

संदेही साहब मिले, दादू पूरे काम।।

कहा जाता है कि कबीर के शब की अंतिम क्रिया करने के लिये हिंदुओं की ओर से वीरसिंह बघेला तथा मुसलमानों की ओर से बिजली खाँ पठान लड़ने तक पर तैयार हो गए थे किंतु अंत में उन्होंने उन की जगह पाये गए फूलों को आपस में आधा-आधा बाँट लिया। मुसलमानों ने अपने हिस्से को वही गाड़ दिया और हिंदुओं ने काशी नरेश की सहायता से काशी के कबीर चौरे में लाकर अपने भाग के ऊपर समाधि बनाई। यह भी कहते हैं कि कबीर के मृत्यु स्थान पर अमी नाम की एक नदी जल से भर कर बह निकली, जहां कर के महीने में अभी तक प्रत्येक वर्ष मेला लगा करता है।

कबीर के पढ़े-लिखे होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता बल्कि अपनी शिक्षा एवं उपदेश की ओर संकेत करते हुए वे एक स्थान पर स्वयं लिखते है—–

मसि कागद छूओं नहीं, कलम गहो नहिं हाथ।

चारिउ जुग का महातम, कबिरा मुखहिं जनाई बात।।

अर्थात् जो कुछ उपदेश उन्होंने दिए सब मुँह से बोल कर ही दिए किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। परंतु जान पड़ता है कि कबीर के शिष्यों ने उन के मुख से निकले हुए पदों एवं साखियों को उन की आज्ञा के अनुसार पुस्तकों के रूप में लिख लिया और और धीरे धीरे उन के नाम से अनेक ग्रंथ सर्व-साधारण के सामने आए। काशी-नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण (प्रथम भाग) नामक ग्रंथ में इन के 60 से अधिक ग्रंथों की सूची दी हुई है और मिश्रबंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न में इस सूची में आठ दस और भी रचनाओ के नाम जोड़े है। परंतु इन सूचियों में दिये गए नामों में से बहुत से ऐसे है जो बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा संतबानी-पुस्तक-माला में प्रकाशित कबीर के ग्रंथों के केवल अंश अथवा अध्याय मात्र जान पड़ते हैं और बहुतों को थोड़ा सा नामभेद के कारण दो बार या तीन बार तक दुहरा दिया गया है। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने कबीर के ग्रंथों को कबीर साहेब का बीजक, अनुरागसागर, कबीर साखी-संग्रह, कबीर साहेब की शब्दावली, 4 भाग, अखरावती तथा कबीर साहेब की ज्ञानगूदड़ी, रेखते और झूलने कर के अभी तक प्रकाशित किया है। बीजक नाम के कबीर के दो ग्रंथ सुने जाते हैं जिस में एक को कबीर ने काशीराज को सुनाया था और दूसरा उन के शिष्य भग्गू द्वारा संग्रहीत हुआ था। इसी संग्रह-ग्रंथ को ही कदाचित् वेसकट साहब ने प्रामाणिक ग्रंथ मान कर उस का रचनाकाल सन् 1570 ई. बतलाया है। इस बीजक की आज तक कई टीकाये हो चुकी है। जिन में से सब से अंतिम टीका कबीरचौरा के वर्तमान महंथ ने लिखी है। नयी टीका से पहले रीवाँनरेश विश्वनाथ सिंह (1870-1911 सं.) की रची हुई टीका तथा नागधारी ज़िला बुरहानपुर निवासी कबीरपंथी साधु पूरनदास की टीका (निर्माण-काल सं. 1894) प्रसिद्ध रही हैं। बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग वाला बीजक बिना किसी टीका का है। इस में कुल मिलाकर 633 पद्य अथवा पद्य-समूह 116 पृष्ठों में छपे हुए हैं। ग्रंथ के विषयों में सृष्टि की उत्पत्ति, पाखंड, हिंदू-मुस्लिम एकता, व्यक्तिगत प्रसंग, काल की शक्ति, संसार की नश्वरता, भ्रम-जंजाल, तीर्थपुराणादि प्रभावखंडन, सत्यलोक वर्णन, अन्योक्ति एवं उल्टबाँसी द्वारा खरे-खरे उपदेश, आदि गिनाए जा सकते है। जो शब्द रमैनी, ज्ञान चौंतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, वसंत, चाँचरि, शब्दविल, हिंडोला, साखी कर के कई खंडों में वर्णित है। इस ग्रंथ के रूपक, उपमा के अन्योक्ति बहुत ही सुंदर उतरे हैं तथा उपदेशों का खरापन व कहावतों के उचित प्रयोग देखते ही बनते है। अनुराग सागर के 117 पृष्ठों में कबीर और धर्मदास के प्रश्नोत्तर द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति विशेष रूप से वर्णित है और प्रसंग द्वारा, सच्चे अनुरागी, जीवन्मुक्त, साधु, सती आदि के लक्षण भी दिये गए हैं और कोयल के एक सुंदर वृत्तांत द्वारा आत्मसर्मपण, वैराग्य एवं परमार्थशील परमहंस का वर्णन किया गया है। कबीर का साखी-संग्रह नामक ग्रंथ में भिन्न भिन्न विषय संबंधी 1133 दोहे हैं जो काशीनागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के मुख्य 801 दोहों से संख्या में सवाई से भी अधिक हो जाते है। ध्यानपूर्वक मिलना करने से साखी के ये दोहे बीजक में केवल 325 की ही संख्या में वर्तमान हैं। जान पड़ता है कि साखियों की लोकप्रियता बढ़ती जाने के कारण इन की नक़ल में अनेक दूसरी साखियाँ धीरे धीरे तैयार होती गई है। यहाँ तक कि उन की संख्या बीजक वाली साखियों की तिगुनी से भी कहीं अधिक हो गई है। साखियों की प्रशंसा कबीर के अपने बीजक में भी दी हुई है—-

साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देखि मन माहिं।

बिनु साखी संसार का, झगरा छूटत नाहिं।।

इसी प्रकार बीजक की परिभाषा एक स्थान पर दी गई है-

बिजक बतावे विज्ञ को, जो बिन गुप्ता होय।

शब्द बतावे जीव को, बूझै बिरला कोय।।

कबीर का साखी-संग्रह ग्रंथ गुरुदेव, झूठा गुरु आदि 84 अंगों में विभक्ति हैं, किंतु कबीर-ग्रंथावली में इस के 59 ही अंग वर्तमान हैं और 192 दोहे, विविध अंगवाले, परिशिष्ट में दिये गए है। साखियों के मुख्य विषय गुरुदेव, नाममाहात्म्य, प्रेम व विरह, परम पुरुष, उस की महत्ता और अव्यक्तता, उस की प्राप्ति अथवा उस में लय हो जाना, नश्वर संसार, माया पाखंड काम-क्रोधादि, कुसंग, दुष्टादि की निंदा, संत की परिभाषा व प्रशंसा, सत्संग, जीवन्मुक्त, विरक्त की प्रशंसा तथा नीति की बातें हैं। इन की भाषा बड़ी अच्छी है और शैली के सीधेपन के कारण इन का प्रभाव पाठकों पर बहुत शीघ्र पड़ता है। कबीर साहब की शब्दावली में चारों भाग मिला कर भिन्न भिन्न प्रकार के विविध विषय के 673 पद्य अथवा पद्यसमूह हैं, हालाँकि कबीर ग्रंथावली में इन की संख्या केवल 403 है और यदि परिशिष्ट पद भी जोड़ दिए जायँ तो कुल मिला कर 625 होगी। इन में दिये गए पदों के विषय प्रायः वही हैं जो साखियों में आ चुके है किंतु राग गौड़ी, राग रामकली, राग धनाश्री आदि विविध रागों के रूप में ये कहे गए है जिन से इन में से बहुतों को हम लोग गा भी सकते है। कबीर के शब्दों में से ही एक सौ विशिष्ट पदों को चुन कर डाक्टर रवींद्रनाथ ठाकुर ने एवलिन अंडरहिल की सहायता से अनुवाद कर के प्रकाशित किया है। इन अनुवादित पदों का पाठ शांतिनिकेतन के श्री क्षिमिमोहन सेन द्वारा बोलपुर से, चार भागों में प्रकाशित कबीर नामक पुस्तक पर आश्रित है और कबीर-ग्रंथावली में आये हुए पदों से नहीं मिलता। बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग की शब्दावली के भी केवल 25-30 पद ही पूर्णतः या अंशरूप में मिलते है। शेष का पता नहीं चलता। अखरावती एक 24 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है जिस में कबीर साहब का संदेश वर्णित है। इस का मुख्य विषय उन्होंने इस के पहले पद्य में ही कह दिया हैः—–

सतगुरु की परतीति, सत्तनाम निज सार है।

सोई मुक्ति सँदेस, सुनो साध सतभाव से।।

कबीर साहेब की ज्ञान गूदड़ी, रेखते व झूलने एक 62 पृष्ठों की पुस्तक है जिस में गूदड़ी विषयक एक बड़े ही सुंदर रूपक द्वारा ज्ञानवर्णन तथा गुरु, संत आदि की महिमा व उपदेश संग्रहीत हैं इस ग्रंथ में दिये गए 81 रेखतों में से शब्दावली भाग 1 के 31 रेखते ज्यों के त्यों रक्खे हुए है। और इसी प्रकार इस ग्रंथ के 7 झूलनों में से पाँचवा छठवाँ तथा सातवाँ झूलना भी इस में बारहवाँ छठवाँ तथा तेरहवाँ कर के पुनर्वार प्रकाशित किये गए है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर-ग्रंथावली को संवत् 1561 तथा संवत् 1881 की दो भिन्न भिन्न हस्तलिखित प्रतियों का मिलना कर के बाबू श्यामसुंदरदास ने संपादित किया है। संवत् 1561 वाली प्रति तो कबीर के जीवन-काल में ही तैयार हुई होगी इस कारण उस के पाठ की शुद्धता भी अधिक मान्य होगी। परंतु ग्रंथावली की पंजाबी मिश्रित भाषा देखकर कभी कभी उस की प्रामाणिकता पर संदेह भी होने लगता है। जो हो, इस में दी गई बातों में से बहुतों का उल्लेख ऊपर हो ही चुका है। शेष विषय इस में छपी हुई दुपदी, चौपदी, सतपदी, अष्टपदी तथा बड़ी अष्टपदी व बारहपदी रमैणियाँ है। और एक रागसूहो नामक अंश भी है जिन में ब्रह्म, सृष्टि, विरह आदि उन्हीं विषयों का वर्णन दिया गया है। कबीर की रचनाओं के अनेक छोटे-मोटे संग्रहों में नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा ही प्रकाशित तथा पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय द्वारा संपादित कबीर रचनावली सब से उत्कृष्ट संग्रह है। इन्होंने कबीर की एक चौरासी अंग की साखी का भी उल्लेख किया है जो हमारे देखने में नहीं आई।

कबीर की उपरोक्त रचनाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ने एवं मनन करने से विदित होता है कि कबीर के ग्रंथों में दर्शनशास्त्र के प्रायः प्रत्येक पहलू से कुछ न कुछ विचार किया गया है। इन में मूलतत्व का विवेचन है आत्मतत्व का प्रत्येय है, सृष्टितत्व का विकास है, नीतिमय उपदेश है तथा इन सब के साथ ही आत्म-परिचय अथवा परमात्मानुभव के साधन द्वारा प्राप्त उस सिद्धावस्था का भी वर्णन है जिसे कर्मयोग शास्त्र के अनुसार जीवन्मुक्त की अवस्था कहते है। मूलतत्व का वर्णन अत्यंत कठिन है बल्कि असंभव सा है क्योंकि वर्णन की क्रिया या तो बहिर्जगत की वस्तुओं के उदाहरणों द्वारा हो सकती है अथवा उसे भीतर के ही अनुभव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है किंतु उस परमतत्व का विवेचन इन दोनों वर्णनों से अतीत जान पड़ता है इस कारण इसी अनिर्वचनीयता को दर्शाते हुए कबीर कहते हैः—–

ऐसा लो तत ऐसा लो,

मैं केहि विऴि कथौं गँभीरा लो।।टेक।।

बाहर कहों तो सतगुरु लाजै,

भीतर कहौं तो झूठा लो।

बाहर भीतर सकल निरंतर,

गुरु परतापै दीठा लो।।1।।

दृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर,

पुस्तक लिखा न जाई लो।

जिन पहिचाना तिन भल जाना,

कहे न को पतियाई लो।।2।।

मीन चले जल मारग जोवै,

परम तत धौं कैसा लो।

पुहुप वास हूँ तें अति झीना,

परम तत धौं ऐसा लो।।3।।

आकासे उड़ि गयौ विहंगम,

पाछे खोज न दरसी लो।

कहैं कबीर सतगुरु दाया तें,

बिरला सत पद परसी लो।।4।।

ऐसी दशा में सिवाय इस के कि उस का स्वयं अनुभव कर लिया जाय दूसरे किसी ढंग से उस का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इस अनिर्वचनीयता को कबीर ने उपरोक्त पद्य में जल में आगे निकल गई हुई मछली अथवा आकाश में उड़ गये हुए पक्षी के मार्ग के समान पता न लगने वाली वस्तु बतलाया है। वास्तव में सिद्ध पुरुषों के लिये भी यह वर्णन उतना ही असंभव है जितना गुड़ की मिठास का, न वर्णन कर सकने वाले एक गूंगे के लिये और कबीर ने यह उपमा अलग दी है।

तो भी उस तत्व का वर्णन करने की चेष्टा में कबीर ने बड़े ही सुंदर पद द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत दिए हैं और साथ ही इस में आत्मा तथा परमात्मा की एकता का भी संक्षेप में वर्णन कर दिया है। कबीर का यह उत्कृष्ट पद इस प्रकार हैः——

साधो सतगुरु अलख लखाया,

जब आप आप दरसाया।।टेक।।

बीज मध्य ज्यों बृच्छा दरसै,

बृच्छा मद्धे छाया।

परमातम में आतम तैसे,

आतम मद्धे माया।।1।।

ज्यों नम मद्धे सुन्न देखिए,

सुन्न अंड आकारा।

निःअच्छर ते अच्छर तैसे,

अच्छर छर विस्तारा।।2।।

ज्यों रवि मद्धे किरन देखिए,

किरन मध्य परकासा।

परमातम में जीव ब्रह्म इमि,

जीव मध्य तिमि स्वाँसा।।3।।

स्वामाँ मद्धे सब्द देखिये,

अर्थ सब्द के मांही।

ब्रह्म ते जीव जीव ते मन यों,

न्यारा मिला सदाहीं।।4।।

आपहि बीज बृच्छ अंकूरा,

आप फूल फल छाया।

आपहि सूर किरन परकासा,

आप ब्रह्म जिव माया।।5।।

अंडाकार सुन्न नभ आपै,

स्वाँस सब्द अरथाया।

निःअच्छर अच्छर छर आपै,

मन जिव ब्रह्म समाया।।6।।

आतम में परमातम दरसै,

परमातम में झांई।

झांई में परछाईं दरसै,

लखै कबीरा साईं।।7।।

अर्थात् वह अलख अथवा अनिर्वचनीय अव्यक्त परमतत्व सभी अनुभव के अंदर आ सकता है, जब कोई अपने आप को पहचान ले। उस दशा में जान पड़ेगा कि जिस प्रकार बीज में वृक्ष एवं वृक्ष में छाया सन्निहित रहती है अथवा जिस प्रकार आकाश में शून्य तथा शून्य में ब्रह्मांड रहता है और जिस प्रकार नाशमान वस्तुओं में अविनाशी तत्व वर्तमान है तथा जैसे अविनाशी तत्व से नश्वर जगत का आयोजन हो जाता है इसी प्रकार जैसे सूर्य में किरण व किरण में प्रकाश है, परमात्मा में जीव, जीव में प्राण, प्राण में शब्द, शब्द में अर्थ साथ व अलग दोनों प्रकार से जीव एवं मन के समान रहते हैं वैसे परमात्मा में आत्मा और आत्मा में माया विद्यमान है। वास्तव में बीज, वृक्ष, अंकुर, फूल, फल, छाया, सूर्य, किरण, प्रकाश, ब्रह्मांड, शून्य, आकाश, प्राण, शब्द, अर्थ, क्षर व अक्षर तथा मन, जीव, ब्रह्म व माया सब एक ही है। और कबीर उस परमात्मा को इस प्रकार देखता है जैसे आत्मा परमात्मा के ऊपर झाँई के समान हो और उस झाँई में उस का उलट कर प्रतिबिंब भी पड़ रहा हो। क्योंकि परमात्मा एवं आत्मा दोनों ही तत्वतः एक होने के कारण यहाँ पर दर्पण व उस पर पड़ी हुई झाँई दोनों एक ही प्रकार बिंब ग्रहण कर सकते हैं।

परंतु इस प्रकार आत्मा एवं परमात्मा को तत्वतः एक ही मान लेने में एक बड़ी भारी कठिनाई पड़ती है और वह यह कि प्रत्यक्ष जगत में तब हमें ऐसे अनुभवों में अड़चन क्यों पड़ रही है? प्रसिद्ध अद्वैतवादी शंकराचार्य इस का उत्तर इस प्रकार देते है कि परमात्मा एवं आत्मा के एक होते हुए भी माया अथवा अज्ञान का आवरण दोनों के बीच में आ खड़ा हो जाता है जिस से हमें अपने आप का भी स्पष्ट अनुभव नहीं हो पाता। कबीर ने भी इस मायावाद को स्वीकार किया है और ठगनी, धोबिन आदि नामों से संबोधित करते हुए इस से बचने के लिये बहुत से उपदेश भी दिए है। माया के विषय में अपनी साखी में एक स्थान पर कहा हैः—–

कबीर माया पापनी, फंध ले बैठी हाटि।

सब जग तौ फंधै पड़या, गया कबीर काटि।।

इस माया को कबीर ने कितना घृणित चित्रित किया है उस का उदाहरण हमें उन के सृष्टि-वर्णन की कहानी में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। अनुराग सागर नामक ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन है कि सब से पहले दीपलोक की उत्पत्ति हुई और वहाँ पर सत्यपुरुष की इच्छा से उस के 17 पुत्र भी हुए। इन पुत्रों में से निरंजन अथवा धर्मराय ने बड़ी तपस्या की जिस से प्रसन्न हो कर सत्यपुरुष ने उसे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान की और उस के भाई सहज से यह आज्ञा भेज दी। कूर्म नामी पुत्र के उदर से इसी समय प्रस्वेद निकला जिस से सब कहीं जलमय हो गया और उसी जल पर दूध के ऊपर मलाई की भाँति पृथ्वी बन गई। तब निरंजन ने फिर एक बार तप किया जिस के पश्चात् एक अष्टांगी कन्या की उत्पत्ति हुई परंतु कन्या को कल ने खा लिया और अंत में योगजीत अथवा ज्ञानी नामक पुत्र द्वारा काल का उदर फाड़े जाने पर, उस का पुनर्जन्म हुआ। इस कन्या से तब धर्मराय ने बातचीत करके उस के साथ भोग किया जिस से ब्रह्मा, विष्णु व महेश की उत्पत्ति हुई। इन तीनों की उत्पत्ति के अनंतर तीन गुणों द्वारा पंचतत्व बने और धर्मराय अंतर्ध्यान हो गया। तब इस के तप से तीसरी बार पवन की उत्पत्ति हुई और पवन से वेदों के उत्पन्न हो जाने के अनंतर समुद्र-मंथन आरंभ हुआ जिस से सावित्री, लक्ष्मी व पार्वती निकल पड़ी और चौदह रत्न भी निकले। इस के अनंतर ब्रह्मा अपने पिता धर्मराय का पता लगाने चला और उस को ढूँढने के लिये उस की बहन गायत्री गई। ब्रह्मा से व गायत्री से स्त्री-पुरुष का संयोग हुआ परंतु ब्रह्मा ने यह पता अपनी माता को नहीं दिया जिस से माता ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारी पूजा न होगी। अंत में विष्णु ने निरंजन का पता लगाया और तब माता द्वारा अंडज, ब्रह्मा द्वारा पिंडज व विष्णु द्वारा उष्मज और शिव द्वारा स्थावरों की उत्पत्ति हुई। जीवों को जब कष्ट होने लगा तो योग जीत अथवा ज्ञानी को सत्यपुरुष ने भेज कर उन्हें कष्टों से बचाया। यही योगजीत कबीर थे जिन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में भिन्न भिन्न रूप धारण किया। इस कहानी में अष्टांगी कन्या का अपने उत्पन्न करने वाले को भूल जाना तथा उस के अनंतर अपने पति धर्मराय के अंतर्ध्यान हो जाने पर उस की बिना खोज किए ही सृष्टि के उत्पादन में लग जाना तथा उस की लड़की गायत्री का अपने भाई ब्रह्मा के ही साथ रति करने लगना ये बातें स्त्रियों की कृतघ्नता तथा उन की विलास-प्रियता व्यक्त करती है और कबीर ने उपरोक्त अष्टांगी कन्या को ही वास्तव में माया नाम दिया है।

अज्ञान-जनित इस माया का मिथ्या प्रभाव दूर करने के लिये ही आत्म-परिचय अथवा पूर्ण परमात्म-विवेक की आवश्यकता होती है। अद्वैतवादी वेदांती इसे शुष्क ज्ञान के द्वारा निराकृत करना चाहता है और वैष्णव चाहता है कि उस के सगुण रूप इष्टदेव की कृपा से केवल भक्ति द्वारा ही माया का जाल उसे बंधन में न ला सके। कबीर इन दोनों भावों की सीमा से पूर्ण परिचत है। वे जानते है कि केवल ज्ञानी तर्क-वितर्क में ही समय खोता है और उस की ज्ञानशक्ति वितंडावाद का रूप धारण कर लेती है और इसी प्रकार उन्हें यह भी विदित है कि कोरी भक्ति साधक को अपंग बना देती है और अंत में अंधविश्वास उसे कहीं के लिये नहीं रख छोड़ता। कबीर की साधना इसी कारण ज्ञान व प्रेम का संमिश्रण है और उन का इष्टदेव एक ही साथ व्यक्तित्व से हीन और युक्त दोनों कहा जा सकता है। तत्वमसि तथा सोअहम् का दम भरने वाले कबीर इसीलिये कहते हैं कि आत्मा व परमात्मा में कोई अंतर न रहने पर भई अंतर विद्यमान है और यह अंतर केवल प्रेम के नाते ही दूर हो सकता है। कबीर की ऐसी ही विचार-परंपरा उन के रहस्यवाद का मुख्य शिलाधार है। कबीर के समय में फ़ारस के मुख्य सूफ़ी अत्तार, सादी, जलालुद्दीन रूमी तथा हाफ़िज़ का प्रभाव भारत में जमता जा रहा था और सिंध प्रदेश में लालशाह नेवाज, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया तथा झाँसी में शेख़ तक़ी की गणना बड़े बड़े सूफ़ियों में हो रही थी। सूफ़ीवाद के इस वातावरण में कबीर का रहस्यवादी विचारों का हृदयंगम करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी और हम देखते है कि कबीर की कविता पर इस का प्रभाव पूर्ण रूप से विद्यमान रहा है।

रहस्यवाद की कविता की परिभाषा बतलाते हुए कहा गया है कि एक ओर तो यह परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन जनित भावों का निदर्शन है और दूसरी ओर एक भविष्य वाणी या संदेश भी है अतएव रहस्यवादी कविता को एक ही साथ हम प्रचार अथवा उपदेश के निमित्त रचा हुआ प्रेमकाव्य भी कह सकते है। रहस्यवादी कवि के लिये संसार की सभी बातें भगवान की लीला है जिस कारण प्राकृतिक और अतिप्राकृतिक अथवा आध्यात्मिक हम कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। रहस्यवादी कवि इसीलिए गूढ़ आध्यात्मिक विषयों के लिये भी जन-साधारण की समझ में सरल से सरल रूपकों का व्यवहार किया करता है। परमेश्वर को मूलतत्व मात्र न समझ कर उसे एक कर्मण्य लीलाशील प्रेमी मानकर प्रेम की लीलाओं का मुख्य उद्देश्य प्रेम तथा आनंद का विकास है। कहीं कहीं रहस्यवादी कवियों के उपरोक्त सभी लक्षण पाते हैं। प्रेमतत्व का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैः—–

यह तत वह तत एक है, एक प्राण दुइ गात।

अपने जिय से जानिये, मेरे जिय की बात।।

उठा बगूला प्रेम का, तिनका उड़ा अकास।

तिनका तिनका से मिला, तिन का तिन के पास।

जो देखे सो कहै नहीं, कहै सो देखे नाहिं।

सुनै सो समझावै नहीं, रसना दृग श्रुति काहि।।

लाली मेरे लाल की, जित देखौं तित लाल।

लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।।

इसी प्रकार विरह का वर्णन करते हुए कहते हैः—–

सब रग तंत रवाब तन, विरह बजावे नित्त।

और न कोई सुणि लकै, कै सांई कै चित्त।।

यहु तन जालौ मसि करूँ, ज्यूं धूँवा जाइ सरगि।

मति वै राम दया करै, बरसि बुझावै अग्नि।।

इस तन का दीवा करूँ, बाती मेल्यूँ जीव।

लोही सींच्यौ तेल ज्यूँ, कब मुख देखौं पीव।।

फाड़ि पुटोला धज करौं, काम लडी पहिराउँ।

जिहि जिहि भेषां हरि मिलै, सोइ सोइ भेष कराउँ।।

रहस्यवादी कबीर अपने इष्टदेव को पति के रूप में कहते हैः——

हरि मोर पीव, माई, हरि मोर पीव।

हरि बिन रहि न सकै मोर जीव।।

हरि मोर पीव मैं राम की बहुरिया।

राम बड़े में छुटक लहुरिया।।

और कहीं कहीं इस प्रकार भी कहा हैः—-

हरि मोर रहँटा, मैं रतन पिउरिया।

हरि का नाम ले कतति बहुरिया।।

छै मास तागा बरस दिन कुकरी।

लोग कहैं भल कातल बपुरी।।

कहहिं कबीर सूत भल काता।

चरखा न होय मुक्ति कर दाता।।

चरखे का चलना, जुलाहों का ताना-बाना, स्त्री-पुरुष का वैवाहिक संबंध, पाव, दीपक, घी, दूध, तंबू, तंबूरा आदि साधारण साधारण बातों का रूपक, अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिये, कबीर बहुधा बाँधा करते हैं किंतु तौ भी सरलता नहीं आ पाती।

कबीर के सिद्धांतानुसार मरणोपरांत मोक्ष पाने के लिये प्रयत्न करना ठीक नहीं। संत के लिये जीवन में ही मुक्त हो जाना चाहिए। यह मुक्ति वास्तव में अज्ञान से मुक्ति है जिसे के अनंतर पूर्ण आत्म-परिचय हो जाने पर जीवितावस्था में ही साधक संसार को स्वर्ग का टुकड़ा समझता हुआ आनंद के साथ समय यापन करता है। यही अवस्था सिद्धावस्था है जिस में जीवनमुक्त संत सांसारिक लगावों से एकदम पद्मपत्रमिवांभसा तटस्थ रहता हुआ भी संसार में वर्तमान रहता है। संसार की दृष्टि से यह तटस्थता मृत्यु के समान है। परंतु इस मरने को सांसारिक जीवन से भी कहीं बढ़ कर समझना चाहिएः—–

जीवन कौ मरिबौ भलौ, जो मरि जानैं कोई।

मरनैं पहली जे मरें, तौ कलि अजरावर होइ।।

मन मारा ममिता मुई, अहं गई सब छूटि।

डोगी आ सो रमि रहा आसजि रही विभूति।।

मरताँ मरताँ जगमुवा, औसर मुवा न कोइ।

कबीर ऐसे मरि मुवा, ज्यूँ बहुरि न मरना होइ।।

कबीर इसी कारण अपने जीवन भर संसार में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे और मानसिक विरक्ति रखते हुए भी उन्होंने अपना घरबार तथा पैतृक व्यवसाय नहीं छोड़ा। प्रेम के साथ साथ कबीर ने हठयोग के द्वारा भी परमात्म-दर्शन का मिलना ठीक माना है। वे स्वयं एक पहुँचे हुए सिद्ध योगी जान पड़ते हैं और यौगिक शरीर-विज्ञान के अनुसार जो शरीरस्थ छः चक्र-कमल, कुंडलिनी, दस वायु, तीन मुख्य नाडियाँ आदि बातें होती हैं और आसन, प्राणायाम, यम, नियम, प्रत्याहारादि जितनी क्रियायें आवश्यक समझी जाती हैं प्रायः उन सब से इन का परिचय पूर्ण रूप से जान पड़ता है। परंतु इन बातों के केवल अनुभवगम्य होने के काऱण इन ज्ञान से होने वाले आनंद का ही विशेष रूप से वरणन करते हैं और उसे भी रूपकों द्वारा स्पष्ट कनरे की बार बार चेष्टा करते हैं। कहीं कहीं तो इन बातों के महत्व की ओर सर्व साधारण का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करने के लिये इन्होंने अनेक प्रकार की उल्टवासियों का भी व्यवहार किया है। ये उल्टवांसियाँ सर्व साधारण को आश्चर्य में डाल कर अपने विषय में सोचने व विचार करने के लिये विवश करती है। और इसी बहाने कबीर के सिद्धांतों से भी लोग धीरे धीरे परिचय पाने लगते हैं। वास्तव में कबीर के सिद्धांत जिस प्रकार अनोखे है इसी प्रकार उन के प्रचार का ढंग अनोखा है।

धार्मिक दृष्टि से कबीर के सिद्धांत कई भिन्न भिन्न बल्कि परस्पर विरोधी सिद्धांतों के पंचमेल से जान पड़ते हैं। कबीर एक ही साथ शुष्क ज्ञानवादी, अद्वैतवादी तथा भक्तिप्राण वैष्णव है, कट्टर एकेश्वरवादी मुसलमान तथा, सृष्टि विषयक वर्णनों में, पुराने बहुदेववादी हिंदू है। हिंदू मुसलमान इन दोनों के दोषों की, पूर्ण विरोधी की भाँति निंदा करते हैं किंतु तो भी इन दोनों मार्गों के सिद्धांत के प्रायः एक ही प्रकार ऋणी भी जान पड़ते हैं। यही तक नहीं उन के जीवन में भी पूर्ण विरक्ति के साथ साथ घरेलू कार्यों में अनुरक्ति भी है और विरक्त साधु न बन कर हमारे सामने वे एक कर्मयोगी के रूप में ही दिखलाई पड़ते हैं। कबीर सत्य के प्रेमी हैं। उन्हें हर प्रकार के ढोंग से घृणा है। उन्हें खरा हृदय, खरे भाव, खरा स्वभाव, खरा वर्ताव, खरा उद्देश्य, खरा साधन सभी बातें खरी चाहिए। इसीलिये वे रँगे सियारों के कट्टर शत्रु बन कर उन्हें खरी बातें सुनाने में कभी नहीं चूकते। उन का हृदय सत्य-पुरुष में लीन हो कर आनंद से परिपूर्ण है। संसार की सारी वस्तुएँ भगवान की लीला की सामग्री मात्र ह और आत्मप्रत्यय के कारण निर्भय व निश्चिंत कबीर अमर हो कर खड़े हैं।

कबीर के अनंतर उन के बारह मुख्य शिष्यों के भिन्न भिन्न पंथ चले किंतु दो चार को छोड़ कर उन में से कोई आगे टिक न सका। कबीर के शिष्यों में सब से प्रसिद्ध धर्मदास हुए जो बांधवगढ़ के रहने वाले बनिया थे किंतु मथुरा से लौटते समय कबीर से भेंट व सत्संग होने के कारण उन के शिष्य हो गए और अंत में कबीर के देहांत होने पर उन की गद्दी पर विराजे। गद्दी पर बैठते ही धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी और बीस वर्ष के अनंतर अत्यंत वृद्ध हो कर मरे। इन का समय पंद्रहवें शतक के अंतिम भाग तथा सोलहवें शतक के दरमयान कहा जाता है। अनुरागसागर से पता चलता है कि इन का लड़का नारायण, इन के कबीर की शिष्यता स्वीकार करने पर, बहुत नाराज़ हुआ था और एक बार उसने कबीर को अपमानित करने की भी चेष्टा की थी। धर्मदास की रचना धनी धर्मदास की बानी के नाम से बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुई है जिस में नामलीला, मुक्तिलीला के साथ साथ पहाड़े व बारहमासे भी दिए हैं। इन की कबीर के द्वादस पंथ नाम की एक और पुस्तक का भी उल्लेख पाया जाता है। और अनुरागसागर ग्रंथ के पढ़ने से विदित होता है कि कदाचित् यह भी इन्ही की रचना है। कहा जाता है कि कबीर की बानियों का संग्रह धर्मदास ने संवत् 1521 में किया था। धर्मदास की रचनाओं में कबीर की फटकारों का अभाव है। ये शांतिप्रिय अधिक जान पड़ते हैं। उदारहण के लियें——-

झरि लागै महलिया गगन घहराय।।टेक।।

खन गरजै, खन बिजुरी चमकै,

लहरि उठै सोभा बरनि न जाय।।1।।

सुन्न महल से अमृर्त बरसै,

प्रेम अनँद ह्वै साधु नहाय।।2।।

खुली केवरिया मिटी अंधरिया,

धनि सतगुरु जिन दिया लखाय।।3।।

धरमदास बिनवै करजोरी,

सतगुरु चरण में रहत समाय।।4।।

कहौं बुझाय दरद पिय तोसे।।टेक।।

दरद मिटै तरवार तीर से।

किधौं मिटै जब मिलहुँ पीव को।।1।।

तन तलफै जिय कछु न सुहाय।

तोहि बिन पिय मोसे रहल न जाय।।2।।

धरमदास की अरज गोसाईं,

साहिब कबीर रहौ तुम छाँही।।3।।

परंतु कबीर की मतों एवं भावनाओं का प्रचार उन के पंथ के मुख्य अनुयायियों में ही केंद्रित नहीं रह गया। इन के विचार व्यापक तथा सर्वांगीण होने के कारण भक्तियुग के अनुकूल वातावरण द्वारा उत्साहित हो कर विकसित एवं विस्तृत रूप धारण करने लगे और कबीर का ही आदर्श ले कर कई पंथों का आगे चल कर आविर्भाव हुआ। परंतु कबीर की भाँति प्रतिभा और मौलिकता के पूर्ण अंश में न रहने के कारण आगे आने वाले संतों के विचारों में वह सर्वांगीणता नहीं आने पाई और हम देखते हैं कि जिस प्रकार कबीर के पूर्ववर्ती संतों की रचनाओं में हम या तो नाथ-पंथियों की भाँति विशेषकर योगचर्चा अथवा उपदेश पाते थे या रामावत संप्रदाय वालों की भाँति हमें भक्ति और प्रेम का उद्रेक ही दृष्टिगोचर होता था, उसी प्रकार इधर के संतों की रचनाओं में भी हमें प्रायः तीन प्रकार की विशेषताएं दीख पड़ती है। नानक, अर्जुन, दादू, सुंदर, धरनी, जगजीवन, दूलन आदि में हमें कबीर द्वारा प्रभावित रामावत संप्रदाय की श्रृंखला मिलती है तो यारी, बुल्ला, केशव, गुलाल, बुल्लेशाह, भीखा, ग़रीब व तुलसी में कबीर द्वारा प्रभावित एवं सूफ़ियों द्वारा सुसंस्कृत नाथ-पंथी योगियों की धारा बहती हुई दृष्टिगोचर होती है। इन के अतिरिक्त शेष संतों अर्थात् मलूकदास्, दोनों दरिया साहब, चरनदास, सहजोबाई, दयाबाई तथा पल्टू साहब की रचनाओं में हमें कबीर के मतों की मुहर के साथ साथ पौराणिक परिपाटी का भी रंग स्पष्ट हो जाता है और अंत में राधास्वामी संप्रदाय तक आते आते एक विचित्र संमिश्रण की सृष्टि होती है।

गुरु नानक सिक्ख संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इन का जन्म कार्तिकी पूर्णिमा संवत् 1526 अर्थात् सन् 1469 ई. में लाहोर ज़िले के तालवंडी नामक स्थान में कल्लूखत्री के घर तृप्ता के गर्भ से हुआ था। इन के पिता कल्लू चंद अपने नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। नानक का विवाह सन् 1488 ई. में गुरुदासपुर की सुलक्षणी नामक कन्या से हुआ जिस से आगे चल कर इन्हें श्रीचंद व लक्ष्मीचंद नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। इन की शिक्षा हिंदी व फ़ारसी में हुई थी किंतु रहस्यवादी मनोवृत्ति पाने के कारण इन का मन अपने किसी कार्य में नहीं लगता था। तौ भी वहाँ के शासक दौलत ख़ाँ के यहाँ इन्होंने कुछ दिनों तक मालख़ाने की अफ़सरी की और जब वहाँ भी चित्त न लगा और अपने नौकर मर्दन के साथ अपना सारा समय भजन गाने व बजाने में ही व्यतीत करने लगे तो अंत में नौकरी का भी परित्याग हुआ और फ़क़ीरों की भाँति यात्रा आरंभ कर दी। पहली यात्रा सं. 1556 अर्थात् 1499 ई. में आरंभ हो कर आगरा, बिहार, बंगाल, आसाम तथा बर्मा पर्यंत 11 वर्षों में समाप्त हुई, फिर दूसरी यात्रा सन् 1510 ई. में आरंभ हुई और मारवाड़, गौड़देश, हैदराबाद, मद्रास से ले कर संगलदीप अर्थात् लंका तक समाप्त हुई। तीसरी यात्रा में ये बद्रीनारायण, नैपाल, भूटान, सिक्किम आदि पहाड़ी देशों में गए और चौथी में सिंध, मक्का, मदीना, जद्दा, रूम, बग़दाद, ईरान, बिलूचिस्तान, कंधार, काबुल और कश्मीर तक घूमते हुए सन् 1522 ई. में आकर कर्तारपुर में रहने लगे और वहीं 69 बरस 10 मास तथा 10 दिन की अवस्था पा कर संवत् 1595 अर्थात् सन् 1538 में मर गए।

नानक आरंभ से ही एक विरक्त जीव थे। उन के हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चे अनुराग के साथ साथ संसार के प्रति पूरी उदारता एवं सहानुभूति भी भरी हुई थी। उन का ईश्वर एक है जो सृष्टि का विधाता है और जिस का नाम सत्य है। वह केवल हिंदू, मुसलमान, ईसाई अथवा अन्य धर्मावलंबी का नहीं बल्कि सारे मानव समाज का ईश्वर है जिस का ज्ञान सब से उत्कृष्ट ज्ञान कहलाता है और जिस की आराधना का अधिकार केवल ब्राह्मणों अथवा अन्य पुजारियों के लिये पुष्पदीपादि का प्रयोजन नहीं वह केवल सत्य, सादगी और श्रद्धा चाहता है। इन के सिद्धांतों के अनुसार पवित्र जीवन ही सब से ऊँचा उद्देश्य है जिस कारण नीतिमय उपदेश इन की रचनाओं की विशेषता बन जाते है। इन के गाए भजनों एवं कहे हुए उपदेशों का संग्रह इन के शिष्य अर्जुन देव जी द्वारा संवत् 1661 अर्थात् सन् 1604 ई. में हुआ था और इसी संग्रह को ग्रंथ-साहब भी कहा करते हैं। ग्रंथसाहब की सिक्ख लोग पूजा किया करते हैं। नानक का सब से सुंदर भजन उन का जपजी है जिस के दो एक अनुवाद अंग्रेज़ी में भी हो चुके हैं। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने उन की रचनाओं का संग्रह प्राण संगली के नाम से दो भागों में प्रकाशित किया है और खोज में नानक के सुखमनी अष्टांग जोग तथा नानक जी की साखी नामक तीन और भी ग्रंथ मिले हैं। नानक की कविता एवं विचारों की बानगी उन के नीचे लिखे पद्यों में मिल सकती हैः—–

काहे रे धन खोजन जाई।।टेक।।

सर्व निवासी सदा अर्लपा,

तोही संग समाई।।

पुष्प मध्य ज्यों वास बसत हैं,

मुकर मांहि जस छाई।

तैसे ही हरि बसै निरंतर,

घट ही खोजो भाई।।2।।

बाहर भीतर एकै जानो,

यह गुरु ज्ञान बताई।

जन नानक बिन आपा चीन्हे,

मिटै न भ्रम की काई।।3।।

जो नर दुख में दुख नहि मानै।।टेक।।

सुख सनेह अरु भय नहिं जाके,

कंचन माटी जानै।।1।।

नहिं निंदा नहिं अस्तुति जाके,

लोभ मोह अभिमाना।

हरख सोक तें रहै नियारो,

नाहिं मान अपमाना।।2।।

आसा मनसा सकल त्यागि कै,

जग तैं रहै निरासा।

काम क्रोध जेहि परसै नाहीं,

तेहि घट ब्रह्म निवासा।।3।।

गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्हीं,

तिन्ह यह जुगुति पिछानी।

नानक लीन भयो गोविंद सों,

ज्यों पानी संग पानी।।4।।

गुरु नानक के मरणोपरांत उन की गद्दी क्रमशः नव सिक्ख गुरु हुए जिन में से नानक के अतिरिक्त अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, तेगबहादुर तथा गोविंदसिंह की बानियाँ प्राचीन भक्तों एवं चारणों के गीतों के साथ ग्रंथ-साहब में दी हुई है। तेगबहादुर व गोविंदसिंह जी की बानियाँ कदाचित् पीछे से मिलाई गई है।

नानक की ही भाँति दादूदयाल भी एक पंथ के प्रवर्तक थे जिसे दादू-पंथ कहते हैं। अन्य कई महापुरुषों की भाँति दादू के समय वंशावली आदि के विषय में मतभेद रहा है। प्रोफेसर विल्सन इन्हें ईसा की सोलहवीं शताब्दी का बतलाते हैं और उन के अनुसार ये रामानंद के पंथ में ही कबीर से छठवें थे और गुजरात के एख जुलाहे के घर उत्पन्न हुए थे। बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग के संस्करण के अनुसार इन का जन्म कबीर के मरण के 26 वर्ष बाद सं. 1601 अर्थात् सन् 1544 ई. में एक धुनियाँ के घर हुआ था। पंडित चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी के अनुसार दादू अहमदाबाद के एक ब्राह्मण के घर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन सं. 1601 ई. में उत्पन्न हुए थे और ज्येष्ठ बदी अष्टमी सं. 1660 अर्थात् 1603 ई. में 59 वर्ष की अवस्था में मरे थे। पंडित चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी ने दादू, उन के अनुयायी तथा, दादू-पंथी साहित्य के विषय में बड़े परिश्रम के साथ खोज़ तथा अनुशीलन किया है और उन के उपरोक्त निर्णयों को सत्य मान लेने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दादू के दो चरित-लेखक- जनम परचई के लेखक जनगोपाल तथा भक्त-माल के लेखक राघवदास, ने दादू के पिता का नाम लोदीराम बतलाया है। जो त्रिपाठी जी को भी स्वीकार है। त्रिपाठी जी के अनुसार दादू के प्रथम 30 वर्षों का हाल प्रायः कुछ भी नहीं मिलता। स. 1630 में वे साँभर गए, सं. 1636 में आमेर जा कर वहाँ 14 वर्ष तक निवास किया, सं. 1642 में अकबर के यहाँ फतेहपुर सीकरी गए फिर सं. 1650 से ले कर सं. 1659 तक जयपुर रहे और वहाँ से अंत में नराणे जा कर वहीं की एक पहाज़ी के पास सं. 1660 में परलोक सिधारे। नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित दादू-ग्रंथावली (दादूदयाल के शब्द तथा दादूदयाल की बानी) के संपादक स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने दादू के जीवन विषयक बहुत सी बातें नयी खोज के प्रतिकूल लिखी है जिन की समालोचना त्रिपाठी जी ने प्रयाग की सरस्वती भाग 11 संख्या 2 में बड़े पांडित्य के साथ की है। दादू की शिक्षा आदि के विषय में बहुत कम विदित है। उन के गुरु के विषय मं भी-

दादू गैव मांहि गुरु देव मिला, पाया हम परसाद।

मस्तक मेरे कर धन्या, दाया अगम अगाध।।

के अनुसार किवदंती है कि स्वयं कृष्ण भगवान ने वृद्ध के रूप धारण कर उन्हे दीक्षा दी थी और इसी कारण इन के गुरु का नाम वृद्धानंद या बूढण भी कहा जाता है। परंतु इन की रचनाओं के देखने से स्पष्ट विदित होता है कि चाहे इन का गुरु कोई भी रहा हो किंतु इन के आदर्श कबीर अवश्य रहे हैं। दादू की दो रचनायें अर्थात् बानी और शब्द प्रसिद्ध है। और इन की हस्त-लिखित प्रतिलिपियों तथा मुद्रित संस्करणों की संख्या बहुत कहीं जाती है। इन दोनों को नागरी-प्रचारिणी सभा ने जैसा ऊपर कहा जा चुका है पंडित सुधाकर द्विवेदी द्वारा सन् 1906-7 में दो खंडों में संपादित करा कर प्रकाशित कराया है। इस में से बानी में 1600 पद्य तथा शब्द में केवल 434 पद्य हैं। परंतु दादू के पद्यों की संख्या पूरी 5000 बतलाई जाती है और पंडित चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी ने इन्हें अपनी ओर से संपादित किया है। दादू के कुछ पद्यों को अंग्रेज़ी में अनुवाद कर कैप्टन सिडन ने जर्नल अव् दि एशियाटिक सोसाइटी के किसी अंक में पहले पहल छपाया था और अब काशी की थियोसिफिकल सोसायटी ने दादू के 114 पद्यों का श्रीतारादत्त गैरोला महाशय का अनुवाद सन् 1929 में सांग्स अव् दादू नाम से प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में दादू के पद्यों का पाठ त्रिपाठी जी के ही अनुसार रक्खा गया है। नागरी-प्रचारिणी सभा वाले ग्रंथों में द्विवेदी जी ने माड़वार की लेख प्रणाली को बदल कर बनारस की लेख-प्रणाली की रीति का अनुसरण किया था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि संतों ने प्रायः बनारस या ब्रज की भाषा में ही अपने पद रचे होंगे किंतु, जैसा त्रिपाठी जी ने लिखा है, ऐसे अनुमान नितांत भ्रम मूलक है। अस्तु।

दादू के सिद्धांतानुसार ब्रह्म निर्गुण व निराकार है। वह जगत का स्रष्टा है और उस का नाशक भी है, किंतु वह स्वयं अविनाशी और अजन्मा है। उस का ज्ञान हमें आत्मा के ज्ञान द्वारा ही हो सकता है क्योंकि आत्मा व परमात्मा दोनों वस्तुतः एक ही हैं। ब्रह्म का यदि कोई चिन्ह है तो वह प्रेम है। उस का रूप व रंग दोनों प्रेम है और प्रेम ही के द्वारा वह अपने भक्तों को दिखलाई पड़ता है। उस अवसर पर भक्त पानी की भाँति पानी में मिल कर अपना अस्तित्व खो देता है और उसे एक ऐसा विचित्र अनुभव होता है जिसे कोई वर्णन नहीं कर सकता। समुद्र की एक बूँद उस के आकार-प्रकार का पता क्या बतला सकती है? ईश्वर के पाने का साधन दादू के अनुसार उस के प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास है जो शुद्ध हृदय के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं मिल सकता। मैले दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे पड़ सकता है? दादू संसार से भागना उचित नहीं समझते। उन की मुक्ति व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित कर के उसे समष्टिमय जीवन में लय कर देना ही है। उदाहरण——-

पहिला आगम विरह का, पीछइ प्रीति प्रकास।

प्रेम मगन लवलीन मन, तहाँ मिलन की आस।।

त्रिखा बिना तन प्रीसि न उपजइ, सीत निकट जब घरिया।

जनम लगे जीवन मन पीवइ, निर्मल दह दिसि भरिया।।

विरह अगिनि मैं जरि गये, मन के मैल विकार।

दादू विरही पीव का, देखइगा दीदार।।

मन निरमल तन निरमल भाई।

आन उपाय विकार न जाई।।

जो मन कोइला तो तन कारा।

कोटि करहिं नहिं जाइ विकारा।।

जो मन विषहर तो तन भुवंगा।

करइ उपाय विषय पुनि संगा।।

मन मैला तन ऊजर नाहीं।

बहु पचि हारे विकार न जाहीं।।

मन निरमल तन निरमल होई।

दादू साँच बिचारइ कोई।।

भाई रे तब का कथसि गियाना।

जब दूसर नाहीं आना।।

जब तत्तहि तत्त समाना।

जहाँ का तहाँ ले साना।

जहाँ का तहाँ मिलावा।।

ज्यों का त्यों होइ आवा।।

सब अँग सब ही ठाईं।

दादू दूसर नाहीं।।

दादू के मत का सार इस प्रकार है—-

आपा मेटै हरि भजै, तन मन तजै विकार।

निर्वैरी सब जीव सों, दादू यह मत सार।।

दादूदयाल के 52 शिष्य कहे जाते हैं जिन में सब से प्रसिद्ध सुंदरदास हुए। सुंदरदास का जन्म सं. 1653 की चैत्र शुक्ला नवमी को घोसा के खंडेलवाल (बूसर गोती) महाजन परमानंद के घर सती देवी के गर्भ से हुआ था। सं. 1659 में जब दादूदयाल जी दूसरी बार घोसा गए तो सुंदरदास ने उन के प्रथम दर्शन किए। सं. 1663 में काशी आए और यहाँ सं. 1682 तक संस्कृत पढ़ते रहे वहाँ आ कर फतेहपुर शेखावटी के नवाब अलिफ़ ख़ाँ के पास रहे फिर कई स्थानों पर यात्रायें की और अंत में अपनी रचनाओं का सं. 1743 में संग्रह करा कर सं. 1746 की कार्तिक सुदी अष्टमी को सांगानेर में मर गए। दादूपंथी कवियों में सुंदरदास सब से बड़े विद्वान थे और उन की कवितायें साहित्यिक रीतियों के अनुसार रची हुई और शुद्ध हैं। दादू-पंथी इन्हें कविता में तुलसीदास तथा दर्शन में शंकराचार्य के समान समझते हैं। इस विषय का एक छप्पय भी है——

द्वैत भाव कर दूर एक अद्वैतहिं गायौ।

जगत भगत षट् दास सबनि के चाणक लायौ।।

अपणे मत मजबूत थप्यो अर गुर पप भारी।

आण धर्म करि षंड अजाघट तैं निरवारी।।

भक्ति ज्ञान हठ सांष्य लौ सर्वशास्त्र पारहि गयौ।

संकराचार्य दूसरी दादू को सुंदर भयौ।।

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने मनोरंजन-पुस्तक-माला के अंतर्गत पुरोहित हरिनारायण, बी.ए. द्वारा सुंदरदास नामक एक संग्रह तैयार करा कर उसे प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ में संग्रहकर्ता के अनुसार उन के 3700 से भी अधिक छंदों में 923 संग्रहीत है। जिन ग्रंथों से संग्रह किए हैं उन के नाम ज्ञानसमुद्र, लघुग्रंथावली, सुंदरविलास(सवैया), साखी और पद दिए हैं किंतु हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों के संक्षिप्त वर्णन (प्रथम भाग) में इन के प्राप्त ग्रंथों की संख्या 22 दी हुई है। और इस में संदेह नहीं कि इन में से बहुत से ग्रंथ बहुत छोटे-छोटे हैं और कदाचित् बड़े-बड़े ग्रंथों के अंतर्गत कुछ आ भी चुके है। सुंदरदास का सुंदरविलास ग्रंथ सर्वोत्तम है। इस ग्रंथ में गुरुभक्ति, वैराग्य और वेदांत के विषयों पर विशेष रूप से विचार प्रगट किये गए हैं। इन की कविता के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैः——–

नेह तज्यो अरु गेह तज्यो,

पुनि खेह लगाइ कै देह सँवारी।

मेह सहै सिर, सीत सहे तन,

धूप समै जो पँचागिनि वारी।।

भूख सही रहि रूख तरे,

पर सुंदर दास सबै दुख भारी।

डासन छाडि कै कासन ऊपर,

आसन माप्यो पै आस न मारी।।

ब्रह्म तें पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई,

प्रकृति तें महत्तत्त्व, पुनि अहंकार है।

अहंकार हू ते तीन गुण सत रज तम,

तम हू ते महाभूत विषय पसार है।

रज हूँ ते इंद्री दस पृथक पृथक भई,

सत्त हूँ ते मन आदि देवता विचार है।

ऐसे अनुक्रम करि शिष्य से कहत गुरु,

सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रमजार है।।

दादूपंथियों में संत साहित्य के रचयिता अनेक साधु हुए हैं और उन के कुल पद्यों की संख्या 97535 दी जाती है। निश्चलदास का विचारसागर गद्य में एक उत्तम दर्शन ग्रंथ है।

इसी प्रकार सच्चे प्रेम के पुजारी एक पूरे योग्य संत बिहार में भी, सुंदरदास के ही समय में, उत्पन्न हुए। बाबा धरनीदास का जन्म ज़िला छपरा (बिहार) के माँझी नामी गाँव में परशुराम नाम के एक श्रीवास्तव कायस्थ के घर विरमा देवी के गर्भ से सं. 1713 अर्थात् सन् 1656 ई. में हुआ था। यह बात उन के ककहरा से भी प्रकट होती है, जैसे——

परसुराम अरु विरमा भाई।

पुत्र जानि जग हेतु बड़ाई।।

प्रगटि धरनि ईसुर करि दाया।

पूरे भाग भक्ति हरि पाया।।

इन के घर खेती का काम होता था परंतु इन के पिता ने प्रयत्न कर के इन्हें माँझी के बाबू का दीवान बनवा दिया था। एक दिन जमींदारी के काम में लगे हुए थे कि अचानक पानी भरा हुआ लोटा, जो पास रक्खा हुआ था, उन्होंने काग़ज़ व बस्ते पर ढलका दिया और पूछने पर कहा कि जगन्नाथ जी में आरती के कारण वस्त्र में आग लग गई थी जिसे बुझा दिया है। अंत में इन की नौकरी छूट गई और गृहस्थी के पहले गुरु चंद्रहास को छोड़ कर सेवानंद से दीक्षा ले ये विरक्त हो गए व कहने लगे——

लिखनी नाहिं करूँ रे भाई।

मोहि राम नाम सुधि आई।।

इन की मृत्य का ठीक समय नहीं मालूम, किंतु सुनते हैं कि पूरी अवस्था पा कर गंगा-सरयू के संगम पर इन्होंने समाधि ली थी। इन के लिखे सत्य-प्रकाश व प्रेमप्रकाश ग्रंथ प्रसिद्ध है। और धरनीदास जी की बानी नाम से इन के पद्यों का एक संग्रह बेलवेडियर प्रेस ने प्रकाशित किया है। इस अंतिम पुस्तक में 60 पृष्ठ और कुल मिला कर 330 पद्य हैं। इन के भावों में स्त्रीत्व तथा एकांतनिष्ठा विशेष रूप से लक्षित होती है। इन्होंने गर्भ की अवस्था में रहते हुए मनुष्य के विषय में अधिक वर्णन किया है और इन का ककहरा भी अच्छा है। इन का शब्द-चयन तथा प्रवाह भी स्तुत्य है। इन की रचना के उदाहरण नीचे लिखे पद्यों द्वारा दिए जा सकते हैं——-

धरनी परबत पर पिया, चढ़ते बहुत डेराँव।

कबहुँक पाँव जु डिगमिगै, पावों कतहुँ न ठाँव।।

धरनी धरकत है हिया, करकत आहि करेज।

ढरकत लोचन भरि भरी, पीया नाहिंन सेज।।

बिनु पग निरत करो तहाँ, बिनु कर दै दै तारि।

बिनु नैनन छवि देखना, बिनु सरवन झनकारि।।

मैं निरगुनियाँ गुन नहिं जाना।

एक धनी के हाथ बिकाना।।

सोइ प्रभु पक्का मैं अति कच्चा।

मैं झूठा मेरा साहब सच्चा।।

मैं ओछा मेरा साहब पूरा।

मैं कायर मेरा साहब सूरा।।

मैं मूरख मेरा प्रभु ज्ञाता।

मैं किरपिन मेरा साहब दाता।।

धरनी मन मानो इक ठाउँ।

सो प्रभु जीवो मै मरि जाउँ।।

बाबा धरनीदास के ही समकालीन जगजीवन साहब हुए जिन्होंने सतनामी पंथ चलाया। इन के जीवन-समय के विषय में मिश्रबंधु तथा जॉन टामस पादरी यह अनुमान करते हैं कि ये अठारहवीं ईस्वी शताब्दी के अंतिम भाग में हुए होंगे किंतु सतनामी पंथवाले इन की जन्म-तिथि माघ सुदी सत्तमी मंगलवार संवत् 1727 (1670 ई.) तथा मरणतिथि वैशाख बदी सत्तमी मंगलवार सं. 1817 (1760 ई.) बतलाते हैं जिस का प्रणाम उन के एक ग्रंथ से भी होता है। ये जाति के चंदेल क्षत्रिय थे और बाराबंकी ज़िले के सरयू तीर के सरदहा गाँव में उत्पन्न हुए थे। इन के विषय में भी बहुत से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। इन के गुरु विश्वेश्वर पुरी थे, हालाँकि एक वंशावली के अनुसार इन का बुल्ला साहब का शिष्य होना भी कहा जाता है। जगजीवन साहब के रचे ग्रंथों में पादरी जॉन टामस के अनुसार ज्ञानप्रकाश और महाप्रलय प्रसिद्ध हैं किंतु ये देखने में नही आए। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस, ने इन की प्राप्त रचनाओं को बानी तथा शब्दावली नामक दो भागों प्रकाशित किया है। जगजीवन साहब के ग्रंथों में उन की नम्रता, सादगी एवं आत्मग्लानि व दीनता कूट कूट कर भरी हैं। ये बार बार अपने को असमर्थ बतलाते हैं तथा सगुणोपासक भक्तकवियों की भाँति अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करने को तत्पर रहा करते हैं। इन की शैली में प्रसादगुण बहुत है और इन की विनय तथा इन के उपदेश दोनों अनूठे हैं। बानी व शब्दावली दोनों मिलाकर 257 पृष्ठ हैं, जिन में 500 से भी अधिक पद्य संग्रहीत हैं। इन में से उदाहरण के लिये दो पद्य नीचे दिए जाते हैः——–

प्रभु जी का बसि अहै हमारी।।टेक।।

जब चाहत तब भजन करावत,

चाहत देत बिसारी।।1।।

चाहत पल छिन छूटत नाहीं,

बहुत होत हित कारी।।

चाहत डोरि सूखि पल डारत,

डारि देत संसारी।।2।।

कहँ लगि विनय सुनावौं तुम ते,

मैं तो अहौं अनारी।।

जगजिवन दास पास रहै चरनन,

कबहूँ करहु न न्यारी।।3।।

साधौ कहा जो मानै कोई।।टेक।।

जो कोइ कहा हमार मानि है,

भला ताहि के होई।।1।।

तजै गरूर पूर कहि बाना,

मनहि दीनता होई।।

तेहि काँ काज सिद्ध कै जानौ,

सुखानंद तेहि होई।।2।।

अंतर भजु केहु देक्ख देइ नहिं,

मै तैं डारै खोई।

तेहि काँ राम सदा सुखदायक,

सुद्धि ताहि कै लेई।।3।।

परगट कहत अहोँ गोहूराये,

जग ते न्यारे बोई।

जगजीवन मूरति वह निरखा,

सूरति रहा समोई।।4।।

जगजीवन साहब के शिष्यों में दूलनदास सब से प्रसिद्ध है। जिन का समय विक्रमीय अठारहवें शतक का अंतिम तथा उन्नीसवें का प्रथम भाग बतलाया जाता है। ये सोमवंशी क्षत्रिय थे और मौज़ा समेसी, ज़िला लखनऊ में उत्पन्न हुए थे और जीवन भर गृहस्थाश्रम रह कर ज़मींदारी का काम सँभालते रहे। इन के तथा जगजीवन साहब के अन्य शिष्यों के नाम गुरु के पत्र भी गद्य में गुरु के ही ग्रंथों में प्रकाशित है। इन की 40 पृष्ठों एवं 220 पद्यों की एक बानी बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुई है और संक्षिप्त विवरण भाग 1 में शब्दावली का भी नाम मिलता है जो संभवतः इसी ग्रंथ की दूसरी प्रतिलिपि हो सकती है। इन पदों में से एक इस प्रकार है——-

देख आयों मैं तो साईं की सेजरिया।

साईं की सेजरिया सतगुरु की डगरिया।।1।।

सबदहि ताला सबदहि कुंजी।

सबद की लगी हौ जँजिरिया।।2।।

सबद ओढ़ना सबद बिछौना।

सबद की चटक चुनरिया।।3।।

सबद सरूपी स्वामी आप बिराजें।

सीस चरन में धरिया।।4।।

दूलनदास भजु सांई जगजीवन।

अगिन से अहँग उजरिया।।5।।

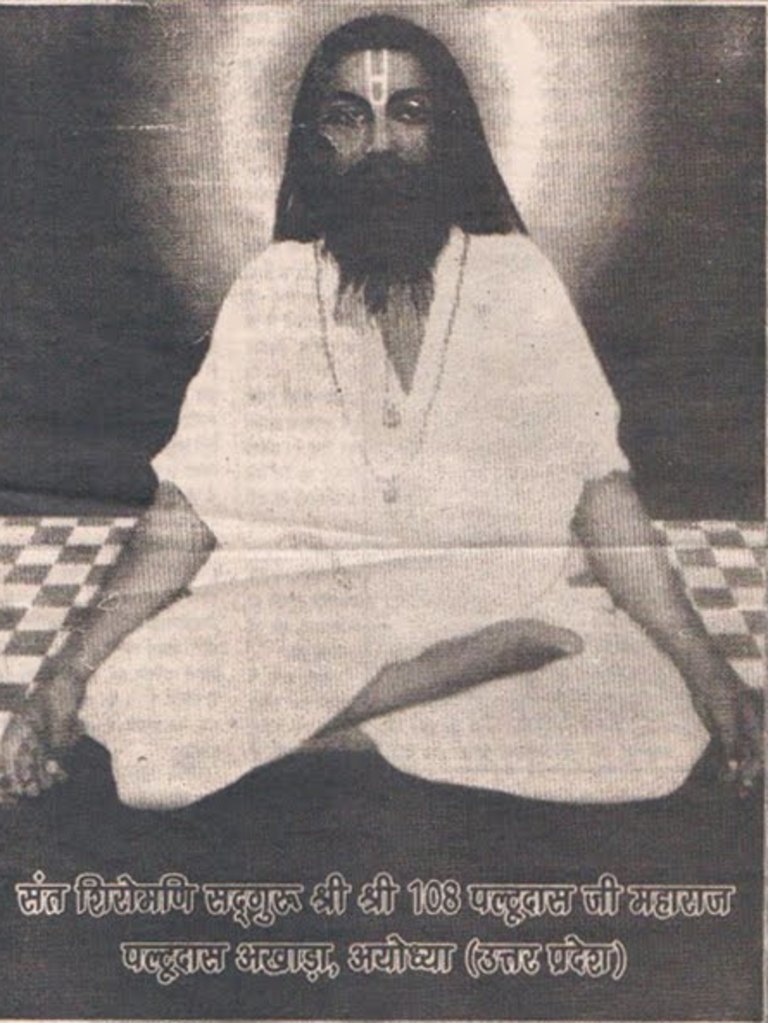

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यारी साहब आदि कई संतों की रचनाओं में इन उपरोक्त रचनाओं से थोड़ी सी विभिन्नता पाई जाती है और वह है आत्मानुभव तथा योगसंबंधी बातों की विशेषता और भक्ति विषयक बातों की कमी। यारी साहब जाति के मुसलमान थे और अपने गुरु वीरू साहब की सेवा में दिल्ली नगर में रहा करते थे। यहीं इन की समाधि भी वर्तमान हैं। इन का समय विक्रम सं. 1725-80 अर्थात् सन् 1668-1723 ई. बतलाया जाता है। यारी साहब के दो शिष्य बुल्ला साहब और केशवदास हुए। बुल्ला साहब जाति के कुनबी थे और इन का असल नाम बुलाक़ीराम था। ये भुरकुड़ा ज़िला ग़ाज़ीपुर में सत्संग करते रहे और इन का समय सं. 1750-1825 अर्थात् 1693-1768 ई. बतलाया जाता है। केशवदास का समय ज्ञात नहीं किंतु ये बुल्ला साहब के समकालीन अवश्य रहे होंगे। बुल्ला साहब के शिष्य गुलाल साहब हुए जो बसहरि ज़िला ग़ाज़ीपुर के क्षत्रिया ज़मींदार थे और वहीं रह कर गृहस्थाश्रम में ही इन का देहांत हुआ। इन का समय सं. 1750-1800 अर्थात् सन् 1693-1743 ई. बतलाया जाता है। जो केवल अनुमान पर ही आश्रित है। कहा जाता है कि बुलाक़ीराम पहले इन्ही के यहाँ हलवाही करते थे किंतु एक दिन जब ये खेत पर गए और उन्हें हल छोड़ कर ध्यान में मग्न देखा तो क्रोध में आकर उन्हें एक ताल मारी जिससे चौंकने पर उन के हाथ से दही छलक पड़ा। यह आश्चर्य की बात देख कर जब गुलाल ने पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मैं साधुओं को भोजन जिमा रहा था। गुलाल इस चमत्कार पर मुग्ध हो गए और उन का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब हुए जिन का असल नाम भीखानंद चौबे था। और जिन्होंने आज़मगढ़ ज़िले के खानपुर बोहना नामी गाँव में जन्म लिया था। इन्होने बारह बरस की ही उमर में गुरु की खोज़ में अपना घर परित्याग कर दिया और काशी जाते समय रास्ते में पता चलने पर गुलाल साहब के ही शिष्य हो गए और लगभग बारह वर्ष तक उन की सेवा में रह कर तथा बीस पचीस वर्ष तक सत्संग कर के भुरकुड़ा में ही मर गए। वहीं पर बुल्ला साहब, गुलाल साहब तथा भीखा साहब इन तीनों की समाधियाँ अब भी वर्तमान हैं। भीखा साहब का समय सं. 1770-1820 अर्थात् 1713-1763 ई. बतलाया जाता है। जो विशेष कर अनुमान पर ही आश्रित है। बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित भीखा साहब की शब्दावली के आदि में दी हुई वंशावली से विदित होता है कि भीखा साहब के शिष्य गोविंद साहब तथा गोविंद साहब के शिष्य पल्टू साहब हुए। किंतु इस वंशावली में दो बातें संदेहास्पद जान पड़ती है। एक तो बुल्ला साहब के गुरु भाई केशवदास का नाम छोड़ दिया है जो स्वयं गुलाल साहब की पंक्ति-

यारी दास लियो गुरु सँग पाय।

केशव बुल्ला दोनों भाय।।

से भी सिद्ध होता था और दूसरे उस में जगजीवन साहब को बुल्ला साहब का शिष्य कर के लिखा है जो ठीक नहीं। इसलिये जब तक कोई दूसार प्रमाण न मिले पल्टू साहब का भी उक्त वंशावली में आना संदेहात्मक ही जान पड़ता है। यारी साहब की इस शिष्य परंपरा में प्रायः सब की रचनाओं में समानता है। हाँ, आगे क्रमशः प्रेम व भक्ति के भावों का पुट अधिकाधिक मात्रा में बढ़ता जाता है और गुलाल साहब की रचनाओं में तो कुछ प्रेमावेशमय पद्य भी देखने को मिलते हैं। गुलाल साहब के पद्यों में आत्मानुभव के वर्णन बहुत उत्कृष्ट हैं और साधारण तौर पर उन की रचनाओं में प्रवाह भी अधिक है। ये इस शिष्य परंपरा के सब से अच्छे कवि हैं। भीखा साहब के ग्रंथों में उन का संगीत-प्रेम दिखाई पड़ता है। इस शिष्य परंपरा की रचनाओं में से यारी साहब की रत्नावली, बुल्ला साहब का शब्दसार, केशवदास जी की अमी घूँट, गुलाल साहब की बानी तथा भीखा साहब की बानी बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुई हैं, जिन में कुल मिला कर 301 पृष्ठ और 950 के लगभग पद्य हैं। इन के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैः——

यारी साहब- विरहिनी मंदिर दियना बार।।टेक।।

बिन बाती बिन तेल जुगति सों,

बिन दीपक उँजियार।।1।।

प्रानपिया मेरे गृह आयो,

रचि पचि सेज सँवार।।2।।

सुखमन सेज परम तत रहिया,

पिय निरगुन निरकार।।3।।

गावहु री मिलि आनँद मंगल,

यारी मिलि के यार।।4।।

उड़ उड़ रे विहंगम चढु अकास।।टेक।।

जहँ नहिं चाँद सूर निस-वासर,

सदा अगमपुर अगम वास।।1।।

देखै उरध अगाध निरंतर,

हरष सोक नहिं जम कै त्रास।।2।।

कह यारी उहँ वधिक कॉस नहिं,

फल पायो जगमग परकास।।3।।

बुल्ला साहब- प्राननाथ जी सहजहि प्याला पायो।।टेक।।

प्याला पिया सिखर गढ़ लिया,

जोतिहिं जोति समायो।।1।।

तन कियो कुंड पवन कियो घोटना,

छकि छकि अमी छकायो।।2।।

जन बुल्ला सतगुरु बलिहारी,

नित यह अमल बढ़ायो।।3।।

केशवदास- बिना सीस कर चाकरी, बिन खांड़े संग्राम।

बिन नैनन देखत रहै, निसि दिन आटो जाम।।

गुलाल- अँखियाँ प्रभु दरसन नित लूटी,

हौं तुव चरन कमल में जुटी।।टेक।।

विमल विमल बानी धुनि गावों,

कह बरनों अनुरूपी।

निरगुन नाम निरंतर निरखों,

अनँत कला तुव रूपी।।1।।

बिगस्यो कमल फुल्यो काया बन,

अरत दसहु दिसि मोती।

कह गुलाल प्रभु के चरनन सों,

डोरि लगी भर जोती।।2।।

भीखासाहब- बीते बारह बरस उपजी राम नाम सों प्रीति।

निपट लागि चटपटी मानो,

चारिउ पन गयो बीति।।

…………………………….

कोउ कहेउ साधू बहु बनारस,

भक्ति बीज सदा रह्यौ।

तहँ सास्त्र मत को ज्ञान है,

गुरु भेद काहू नहिं कह्यौ।।

………………………………

इक धुपद बहुत विचित्र सूनत,

योग पूछेउ है कहाँ।

नियरे भुरकुड़ा ग्राम जाके,

सब्द आए हैं तहाँ।।

………………………………

आतमा निज रूप साँचो,

कहत हम करि कसम कै।

भीखा आपे आपु घट घट,

बोलता सोहमस्मि कै।।

उपरोक्त शिष्य परंपरा से अलग किंतु इसी धारा में एक संत महात्मा ग़रीबदास जी हुए जिन का जन्म वैशाख सुदी 15 संवत् 1774 अर्थात् सन् 1717 ई. में मौज़ा छुड़ानी जिला रोहतक (पंजाब) के एक जाट के घर हुआ था। ये कबीर को अपना गुरु मानते थे और गृहस्थाश्रम में ही रह कर केवल 22 बरस की अवस्था में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना आरंभ की जिस में सत्रह हज़ार चौपाई और साखी उन की हैं और सात हज़ार कबीर की हैं। इन्होंने भादों सुदी 2 सं. 1835 अर्थात् सन् 1778 ई. में 61 वर्ष की अवस्था में अपना चोला छोड़ा। इन की ऊपर लिखी रचना से चुन कर बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ने 950 से भी अधिक इन के पद्यों को 205 पृष्ठों में प्रकाशित किया है। इन की रचना में परमात्मा एवं संतों के प्रति प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा है, भावों की गंभीरता और साधना की सफलता एवं आत्मानुभव की अधिकता लक्षित होती है। तथा कबीर को गुरु मान कर उन की शैली पर कहे गए पदों की भरमार हैं। इस में हमें पुराणों से लिए गए अनेक उदाहरण भी दिखाई पड़ते हैं। इन के पदों के उदाहरण में नीचे लिखी पंक्याँ दी जा सकती हैः——

निःचय ऊपर नामदेव

पाहन दूध पिलाए।

भैंस सींग में साहब आए

नाम रतन धन पाए।।

निःचय ही से देवल फेरा

पूज्यो क्यों न पहारा।

नामदेव दरवाज़े बैठा

पंडित के पिउधारा।।

निःचय ही से गऊ जिथाई

निःचय अच्छा चूगै।

देख दिसंतर भक्ति गई है

फिर को लाबै भूगै।।

आदि सनातन पंथ हमारा।

जानत नाहीं यह संसारा।।

पंथां सेती पंथ अलहदा।

भेखों बीच पड़ा है वहदा।।

षट् दरसन सब खटपट होई।

हमरा पंथ न पावै कोई।।

हिंदू तुरक कदर नहिं जाने।

रोजा ग्यारस करै धिकताने।।

दोनों दीन यकीन न आसा।

वे पूरब वे पच्छिम निवासा।।

दुहूँ दीन का छोड़ा लेखा।

उत्तर दक्खिन में हम देखा।।

ग़रीब दास हम निःचय जाना।

चारो खूँट दसो दिस ध्याना।।

हाथरस वाले तुलसी साहब को हम ने इस धारा का अंतिम संत समझा है। ये तुलसी साहब जो बहुधा केवल साहिब जी कर के भी प्रसिद्ध थे पूना के पेशवा के युवराज थे और इन का जन्म सं. 1820 अर्थात् 1763 ई. में वहीं पर हुआ था। बारह वर्ष की ही अवस्था में इन का विवाह हुआ किंतु इन्हे एक पुत्र के अतिरिक्त और दूसरी संतान नहीं हुई और ये जन्म भर ब्रह्मचारी बने रहे। उस समय इन का नाम श्यामराव था। तथा इन की स्त्री का लक्ष्मी बाई था। इन्होंने अपने पिता की गद्दी स्वीकार नहीं की और पूना से भाग निकले और बहुत दिनों तक देश-विदेश, जंगल आदि में घूमते फिरते आ कर अलीगढ़ जिला (संयुक्त प्रांत) के अंतर्गत हाथरस में रहने लगे। पूना में इन के छोटे भाई राजा बनाये गए किंतु सं. 1876 अर्थात् सन् 1819 में वे गद्दी से हटा कर बिठूर (ज़िला कानपूर) भेज दिये गए। यहीं पर इन दोनों भाइयों का एक बार अंत में समागम होना कहा जाता है। तुलसी साहब का जेठ सुदी 2 सं. 1899 या 1900 अर्थात् सन् 1841 या 1843 ई. में 80 वर्ष की अवस्था में देहांत होना कहा जाता है। तुलसी साहब ने कदाचित् कोई गुरु नहीं किया किंतु वे अपने को प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास का अवतार कहा करते थे। उन के प्रसिद्ध ग्रंथ घटरामायण, शब्दावली, रत्नसागर था पद्मसागर है। और ये सभी बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। इन की रचनाओं में प्रसादगुण की कमी है किंतु भावों की गंभीरता से पता चलता है कि ये पहुँचे हुए संत थे। इन्होंने अपने विचार संवादों तथा दृष्टांतों द्वारा समझाने की विशेष चेष्टा की है और अन्य धर्मों के अनुयायियों पर बार बार आक्षेप करते हुए उन्हें उपदेश दिए हैं। इन की रचनाओं के उदाहरण ये हैं——- –

चार अठारह नौ पढ़े, षट् पढ़ि खोया मूल।

सुरत सबद चीन्हें बिना, ज्यों पंछी चंडूल।।

सुन्न अकास के भास में, स्वासा निकसत पौन।

बंक नाल के बीच में, इँगल पिंगल पर जौन।।

उपरोक्त संतों के अतिरिक्त जिन शेष संतजनों को हम ने पौराणिक प्रभाव से प्रभावित कहा है उन में से सब से प्राचीन बाबा मूलकदास है जिन का जन्म बैसाख बदी 5 संवत् 1631 अर्थात् 1574 ईं. में जिला इलाहाबाद के अंतर्गत कड़ा नामी गाँव के लाला सुंदरदास खत्री के घर हुआ था। अपनी पाँच वर्ष की अवस्था से ही ये बड़े परोपकारी व दयालु समझे जाने लगे। ये नित्य-प्रति साधुओं को खिलाया करते तथा अपने बिकने वाले कंबलों को भी बिना दाम उन्हें दे दिया करते थे। ये गृहस्थाश्रम में रहते थे और उन्हें एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी, परंतु माँ-बेटी दोनों का शीघ्र ही देहांत हो गया। इन के गुरू का नाम बिट्ठलदास द्राविड़ी था। इन का देहांत संवत् 1739 अर्थात् 1682 ई. में 104 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इन के पंथ की गद्दियाँ नैपाल तथा काबुल तक में बतलाई जाती है। इन के रचे हुए ग्रंथों में से रत्नखान और ज्ञानबोध मुख्य समझे जाते हैं। हस्तलिखित हिंदी पुस्तिका व संक्षिप्त वर्णन (पहला भाग) में इन का छः रचनाओं के नाम दिये गए हैं। बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ने इन के शब्दों व साखियों का एक 41 पृष्ठों का संग्रह छापा है जिस में कुल मिला कर 168 पद्य है। बाबा मलूकदास का परोपकार की ओर विशेष झुकाव था और इन्हें नैतिक बातों के वर्णन में रुचि थी। इन्हें विडंबना से घृणा थी और इन में कुछ दीवानापन भी था। इन्होंने अन्योक्तियाँ भी कहीं है। इन के पद्यों के उदाहरण नीचे लिखे अनुसार हैः——–

एक दया और दीनता ले रहिए भाई,

चरन गहो जाय साध के रीझे रघुराई।

दाया करे धरम मन राखै

घर में रहे उदासी।

अपना सा दुख सब का जानै

ताहि मिलै अबिनासी।।

औरहिं चिंता करन दे, तू मति मारे आह।

जा के मोदी राम से, ताहि कहा परवाह।।

जेती देखे आतमा, तेते सालिगराम।

बोलन हारा पूजिये, पत्थर से क्या काम।।

प्रभुता को सब ही मरे, प्रभु को मरे न कोय।

जो कोई प्रभु को मरे, प्रभुता दासी होय।।

अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम।

दास मलूका कह गए, कि सब के दाता राम।।

इस के अनंतर हमें दो भिन्न भिन्न प्रदेशों अर्थात् बिहार व मारवाड़ में रहने वाले परंतु दोनों दरिया नामधारी संतों की रचनाओं पर विचार करना है। बिहार वाले दरिया साहब का जन्म राजधानी ड़ुमरांव से सात कोस पच्छिम में धरकंधा नाम के गाँव में संवत् 1731 अर्थात् 1674 ई. में हुआ था। धरकंधा में उनका ननिहाल था और उन के बाप का नाम पीरनशाह था जो एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश के थे। नव वर्ष की अवस्था में उन का विवाह हुआ परंतु उन्होंने स्त्री-प्रसंग कभी नहीं किया। पंद्रहवें वर्ष में उन्हे बैराग हुआ, बीसवें वर्ष में भक्ति का पूरा विकास हुआ और तीसवे वर्ष से सत्संग आरंभ किया। ये कबीर साहब के दूसरे अवतार माने जाते हैं और इन की कई गद्दियाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर वर्तमान हैं। इन की रचनाओं की संख्या कम से कम 20 हैं, जिन में से दरियासागर और ज्ञानदीपक मुख्य है। इन का दरियासागर और चुने हे पदों का एक संग्रह बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुए हैं। इन की मृत्यु सं. 1837 की भादों बदी चौथ को अर्थात् सन् 1780 में 106 वर्ष की अवस्था में हुई थी। दरिया साहब (मारवाड़ वाले) का जन्म सं. 1732 अर्थात् 1675 ई. में जैतारन गाँव (मारवाड़) के एक धुनियाँ के घर हुआ था। इन के गुरु प्रेमजी बीकानेरी थे और इन्हें अपने पिता के मरने के समय अर्थात् सात वर्ष की अवस्था से ही वैराग्य हो चला था। ये सं. 1844 अर्थात् 1787 ई. में मरे थे। उन के ग्रंथ बहुत नहीं कहे जाते। बेलवेडियर प्रेस से उन की बानियों व साखियों का एक छोटा सा संग्रह प्रकाशित हुआ है। दोनों दरिया साहब के विचारों में कम मतभेद था। केवल अपनी अपनी गुरु परंपराओं का ही कदाचित् प्रभाव मतभेद का कारण हो। बिहार वाले दरिया साहब को स्मार्त धर्मानुसार दी गई व्यवस्थायें कदाचित् संस्कारतः प्रिय थी। एक छय लोक की कल्पना, कामक्रोधादि की निंदा, नारीनिंदा, वर्णाश्रम भेद और पौराणिक प्रसंग इन की विशेषताओं में है। इन दोनों संतों की रचनाओं के उदाहरण निम्न ढंग के हैं———-

(बिहार वाले)- दरिया सागर ग्रंथ यह, मुक्ति भेद निजु सार।

जो जन शब्द विवेकिया, उतरहु भव जलपार।।

तीनि लोक के ऊपरे, अभय लोक विस्तार।

सत्तसुकृत परवाना पावै, पहुँचै जाय करार।।

(मारवाड़ वाले)- दरिया बगुला ऊजला, उज्वल ही ह्वै हंस।

वे सरवर मोती चुंगै, वाके मुख में मस।।

बाहर से उज्वल दसा, भीतर मैला अंग।

ता सेती कौवा भला, तन मन एकहि रंग।।

इसी उपरोक्त श्रेणी के ही अंतर्गत बावा चरणदास तथा सहजोबाई और दयाबाई नाम की उन की दो शिष्याये आती हैं। चरनदास का जन्म राजपूताने के मेवात प्रांत के डेहरा नामी गाँव में ढूसर कुल के मुरलीधर के घर कुंजो देवी के गर्भ से भादों सुदी 3 मंगलवार संवत् 1760 अर्थात् सन् 1703 ई. में हुआ था और 79 बरस की अवस्था पाने पर इन की मृत्यु संवत् 1839 अर्थात् सन् 1782 ई. में हुई। चरनदास का असल नाम रनजीत था और 19 वर्ष की अवस्था में जंगल में इनकी अपने गुरु से भेंट हुई जिन्होंने इन का नाम चरनदास रख दिया। परंपरानुसार यह गुरु स्वयं शुकदेव मुनि ही कहे जाते हैं। महात्मा चरनदास ने स्वयं कहा भी हैः——

डहरे मेरो जनम नाम रणजीत बख़ानो।

मुरली को सुत जान जात ढूसर पहचानो।।

बाल अवस्था माहिँ बहुरि दिल्ली में आयो।

रमत मिले सुखदेव नाम चर्णदास धरायो।

जोग जुगति कर भक्ति कर ब्रह्मज्ञान दृढ़कर गह्यो।

आतम तत्त विचार के अजपा ते सनमन रह्यो।।

चरनदास के 11 ग्रंथों की सूची हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त वर्णन, (पहला भाग) में दी गई है, परंतु बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग में, जान पड़ता है उन की भिन्न भिन्न रचनाओं में से चुन कर उन के लगभग 600 पद्यों का ही एक संग्रह चरनदास जी की बानी नाम से दो सौ छत्तीस पृष्ठों में दो भाग कर के प्रकाशित की है। इन्हीं की समकालीन इन की दो शिष्यायें भी थीं जिन में से सहजोबाई, ढूसर कुलोत्पन्न हरिप्रसाद की पुत्री थी और उस के बनाए ग्रंथों में सहजप्रकाश और सहजोबाई कृत शब्द की चर्चा संक्षिप्त विवरण भाग एक में भी की गई है। बेलवेडियर प्रेस ने इस की पहिली पुस्तक को अपने यहाँ से प्रकाशित किया है। दयाबाई का दयाबोध व विनयमालिका भी यहाँ से निकली हैं। दयाबाई का भी जन्म चरणदास के ही कुल और गाँव में इसी समय हुआ था और उस ने अपना पहला ग्रंथ सं. 1818 अर्थात् सन् 1761 ईं. में बनाया था। सहजो का सहजप्रकाश सं. 1800 अर्थात् सन् 1743 में बना था। इस में कुल मिला कर 45 पृष्ठ और 388 पद्य है और विषय विशेषकर वैराग्य है। दयाबोध केवल 14 पृष्ठों का ग्रंथ है जिस में केवल 138 पद्य हैं और विषय विशेषकर पौराणिक रीति की भक्ति है। विनयमालिका भी दयाबोध के ही बराबर है और उस में विनय के पद है। हम चरनदास व उन की शिष्याओं की रचनाओं की बानगी नीचे देते हैं——-

चरनदास- हरि सेवा कृत सौ बरस, गुरु सेवा पल चार।

तौ भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार।।

ऐसा सतगुरु कीजिए, जीवत डारै मारि।

जन्म जन्म की वासना, ताकें देवै जारि।।

माला तिलक बनाय पूर्व अरु पच्छिल दौरा।

नाभि कँवल कस्तूरि हिरन जंगल मों बौरा।

चाँद सूर्य थिर नहीं नहीं थिर पावन न पानी।

तिर देवा थिर नहीं नहीं थिर माया रानी।।

चरनदास लख दृष्टि भर एक शब्द भरपूर है।

निरखि परखि ले निकट ही कहन सुनन कों दूर हैं।।

सहजोबाई- चार बीस अवतार धरि, जनकी करी सहाय।

रामकृश्न पूरन भये, महिमा कही न जाय।।

साधन की रच्छा करी, पापी डारे मारि।।

दयाबाई- चरनदास की कृपा सू मो मन उठी उमंग।

दयाबोध बरनन करूँ, जहँ सुख की उठत तरंग।।

पल्टू साहब के जीवन-समय की प्रामाणिक तिथियाँ अभी तक विदित नहीं किंतु इतना निश्चित है कि ये उन्नीसवीं सदी ईसवी के आदि में अवश्य विद्यमान थे। इन के संग भाई पल्टूप्रसाद ने जो अपनी भजनावली में इन का हाल लिखा है उस से केवल यही पता चलता है कि फ़ैजाबाद के ज़िले में नगपुर-जलालपुर गाँव में यह उत्पन्न हुए थे और जाति के काटूँ बानियाँ थे। अपने पुरोहित गोविंद के साथ उन्होंने किसी बाबा जानकीदास से दीक्षा ली थी और फिर और कोई गुरु किया था। इन की अंतिम अवस्था के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध हैः——

अवध पुरी में जरि मुए, दृष्टन दिया जराइ।

जगन्नाथ की गोद में, पलटू सूते जाइ।।

पल्टू साहब की कुंडलियां उन के रेख़ते, झूलने आदि तथा उन के शब्द और साखियाँ बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा तीन भागों प्रकाशित हुए हैं जिन में कुल मिला कर 353 पृष्ठ और प्रायः 1000 के पद्य हैं। इन की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। पल्टू साहब ने कबीर के बहुत से पद्यों को ले कर उन के भावों को विस्तृत भर कर दिया है। उन में पुनरुक्ति बहुत है। इन्होंने ने चरणदास के ही समान वीर रस की भी कविता की है किंतु उतना ओज नहीं ला सके हैं और न चरणदास की टेक वाली विशेषता इन में कहीं लक्षित होती है। पल्टू साहब की रचनाओं में हमें कहीं कहीं श्रृंगार रस के कवियों तक का प्रभाव दिखलाई देता है। पौराणिक भक्ति तथा नीति कथन में ये चरणदास के ही समान है। इन की रचनाओं के कुछ उदाहरण ये हैं———

पिय को खोजन मैं चली, आपुइ गई हिराय।

आपुन गई हिराय कवन अब कहै संदेसा।

जेकर पिय में ध्यान भई वह पिय के भेसा।।

आगि माँहि जो परै सोऊ अग्नि ह्वै जावै।

भृंगी कीट को भेंट आपु सम लेइ बनावै।।

सरिता बहि के गई सिंधु में रही समाई।

सिव सक्ती के मिले नहीं फिर सक्ती आई।।

पलटू दीवाल कह कहा, मत कोउ झकिन जाय।

पिय को खोजन मैं चली, आपुइ गई हिराय।।

अपनी ओर निभाइये, हारि परै की जीति।।

हारि परै की जीति ताहि की लाज न कीजै।

कोटिन बहै बयारि कदम आगे को दीजै।।

तिल तिल लागै घाव खेत से टरना नाहीं।

गिरि गिरि उठै सँभारि सोइ है मरद सिपाही।

लरि लीजै भरि पेट कानि कुल अपनि न लावै।

उन की उन के हाथ बड़न से सब बनि आवै।।

पलटू सतगुरु नाम से, साची कीजै प्रीति।

अपनी ओर निभाइये, हारि परै की जीति।।