अल्बेरूनी -प्रोफ़ेसर मुहम्मद हबीब

Sufinama Archive

June 15, 2020

Sufinama Archive

June 15, 2020

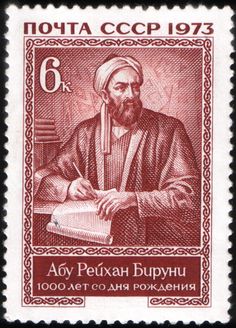

अल्बेरूनी का पूरा नाम था अबू रैहान मुहम्मद इब्न-ए-अहमद अल्बेरूनी। उस का जन्म ख़्वारज़्म में 973 सदी ईस्वी में हुआ था। अपने जन्म स्थान में रहते हुए ही उस ने राजनीति में तथा विज्ञान और साहित्य में अच्छी ख़्याति प्राप्त कर ली थी। परंतु अन्य मध्य एशियाई राज्यों की भाँति ख़्वारज़्म भी सुल्तान महमूद की तृष्णा का ग्रास बना और जब 1017 ईस्वी में ख़्वारज़्म उस के हाथों में चला गया तो अल्बेरूनी राजनीतिक कैदी बना कर कुछ ख़्वारज़्मी शहजादों के साथ, जिन का कि वह पक्षपाती था, हिंदुस्तान में भेज दिया गया। इस देश में उसे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ा उस का पूरा अनुमान करना कठिन है। वैरियों के प्रति रोष प्रकट कर के उस ने अपने लेखों की वैज्ञानिक निष्पक्षता में भेद नहीं आने दिया है। हाँ, केवल सुल्तान महमद की चर्चा करते समय कुछ निःस्नेह का परिचय देता है। यह स्पष्ट है कि उसे स्वेच्छा पूर्वक भ्रमण करने की आज्ञा नहीं थी। अर्थाभाव भी था। परंतु हिंदू पंडितों से मिलने-जुलने की उसे स्वतंत्रता थी और यद्यपि उस समय उस की अवस्था चौआलीस वर्ष की थी, उस ने थोड़े ही समय में हिंदू दर्शन और विज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और संस्कृत व्याकरण, काव्य तथा साहित्य की भी उतनी जानकारी प्राप्त कर ली जितनी एक विदेशी के लिये संभव थी। हिंदुओं के दर्शन विज्ञान और सामाजिक संस्थाओं पर लिखने वाले मुसल्मानों में अल्बेरूनी निःसंदेह सब से श्रेष्ठ हैं ।

उस की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। इस के मुकाबले की, प्राचीन या अर्वाचीन, इतने निष्पक्ष भाव से लिखी गई, इतनी व्यापक और ज्ञान के विस्तार और विभिन्नता का ऐसा परिचय देनेवाली शायद ही कोई दूसरी पुस्तक हो।

अल्बेरूनी का ज्योतिष संबंधी कार्य, मध्ययुग के मुसल्मानों के, इस विषय के ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अपनी जानकारी का दावा करना उस के लिये स्वाभाविक था। वह लिखता है- “हिंदू ज्योतिषियों का और मेरा पहिले गुरु शिष्य का संबंध था। मैं परदेशी था और उन के विशिष्ट जातीय तथा परंपरागत वैज्ञानिक रीतियों से अपरिचित। जब मैने थोड़ी बहुत उन की विद्या भी सीख ली तब मैं उन्हें इस विज्ञान के मूलों को समझने लगा। उन्हें गणित के वैज्ञानिक ढंग और तर्क शास्त्र के नियमों से परिचित करने लगा। फिर तो वे सभी भागों से आकर मुझे घेरे रहने लगे, आश्चर्य प्रकट करते, मुझे से सीखने के लिये उत्सुक रहते, यह भी पूछते कि मैं ने किस हिंदू गुरु से यह ज्ञान प्राप्त किया है। मैं तो वास्तव में उन का खंडन करता था, मैं ने अपने को उन से श्रेष्ट बताया और उन की बराबरी में रक्खा जाना पसंद न किया। उन्होंने मुझे जादूगर समझा। अपनी भाषा में अपने प्रमुख लोगों से मेरी चर्चा करते हुए वे लोग मुझे सागर कहा करते थे।”

कोई भी जातीय अथवा धार्मिक पक्षपात किताबुल हिंद की दार्शनिकता में भेद नहीं आने देता। इस में पढ़ने वालों को मध्य-युग की संस्कृति तथा सामाजिक इतिहास की प्रचूर सामग्री मिलेगी। हिंदुस्तान में आने से बरसों पहिले उस ने यूनानी दर्शन शास्त्र का ध्यान पूर्वक मनन किया था। इस शास्त्र का वह पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करता है। इस अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि उस ने अपने सहधर्मों के अनेक तुच्छ पक्षपातों और क़ुरआन की मूर्खता पूर्ण व्याख्या को अलग रख दिया। हिंदुस्तान में जो कुछ ज्ञान उस ने सीखा, उससे यह बात उस के विचारों में स्पष्ट हो गई कि यूनानी दार्शनिकों, मुस्लिम सूफ़ियों और हिंदुस्तान के विचारकों में एक सामंजस्य है। इस विचार ने ईश्वर के प्रति उस के विश्वास को दृढ़तर बना दिया और सभी प्रकार के मूढ़ विश्वासों के प्रति उस के हृदय में बड़ी घृणा उत्पन्न कर दी। उस की पुस्तक से आने वाले युग के अंधकार के दुखमय आभास का पता चलता है।

राजपूतों के प्रभुत्व से हिंदू दर्शन और विज्ञान का ह्रास होने लगा था। उसे आशंका थी कि तुर्की राज्य के उदय होने पर, राजाओं और मुल्लाओं के संमिलित प्रभावों से नीति और राजनीति के भावो का जो हनन होगा उससे इस्लाम की भी यही दशा हो जायगी। नए-नए राजे तुकबंदीं के ऊपर मोती और जवाहिरात भले ही लुटावे, लेकिन उन से वैज्ञानिकों का कोई लाभ न होगा। वह लिखता है- विद्याओं की संख्या बहुत अधिक है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है, यदि जनता अपनी उन्नति के दिनों में इस ओर ध्यान दे, और न केवल विद्याओं का आदर करें वरन् उन लोगों का जो इन विद्याओं के ज्ञाता है। यह कर्तव्य, सर्व प्रथम, शासकों का, राजाओं और शहजादों का हैं। क्योंकि वे ही उन के जीवन-निर्वाह का प्रबंध करके विद्यानुरागियों को नित्य की चिंताओं से मुक्त करने में समर्थ हो सकते है। परंतु यह ज़माना ऐसा नहीं है। वे लोग तो इस के विपरीत करते हैं। यह संभव नहीं कि हमारे समय में कोई नई विद्या उदय हो या कोई शोध का कार्य हो सके। हमारे (मुसल्मानों के) पास जो भी विद्या हैं पूर्व काल के अच्छे दिनों की अवशेष मात्र है। एक निराधार परंपरागत पूर्वीय धारणा है कि अल्बेरूनी एक अच्छा ज्योतिर्विद और भविष्यदर्शी था। कम से कम अपनी इस सब से बड़ी भविष्यवाणी में यह बुद्धिमान वैज्ञानिक, ग़लत नहीं साबित हुआ। क्योंकि अल्बेरूनी और उस के प्राणी-शास्त्रज्ञ, हिकमती मित्र शेख़ अ’ली सेनार (जिस के साथ उस ने ख़्वारज्म में कई सुख़ी वर्ष बिताए थे) के समय में मध्य युग के ज्ञान परिपाक भी होता है और अंत भी। तुर्कों का सैनिक राज्य और मुस्लिम मुल्लाओं की घोर धर्मांधता भविष्य में प्रधान हो जाती है। इतनी बात सांत्वना की अवश्य है कि सुल्तान मसूद की उदारता के कारण, अल्बेरूनी अपने अंतिम दिवस ग़जनी में रह कर कुछ आराम के साथ बिता सका और यही पर उस ने अपने ज्योतिष और गणित विषयक प्रधान ग्रंथ कानूने मसूदी की रचना की।

जब हम यह विचार करते है कि अल्बेरूनी हिंदुस्तान में सुल्तान महमूद के आक्रमणों के समय में अध्ययन कर रहा था और उसी समय में उस ने किताबुल हिंद की रचना की तब कहीं हम इस बात का पूर्ण अनुमान कर सकते हैं कि ऐसे पक्षपात पूर्ण समय में ऐसे निष्पक्ष ग्रंथ की रचना करने के लिये कितनी दृढ़ता और मानसिक उदारता की आवश्यकता थी। एक तो वह बिलकुल अकेला पड़ गया था। हिंदू पंडितों से, जिन से कि वह बहुत मिलता-जुलता था, उस का अधिक मेल इसलिए न था कि वह उन के विश्वासों से अधिकांश सहमत न था, उन की दृष्टि को संकुचित समझता था तथा उन की वर्णव्यवस्था का वह विरोधी था। बार-बार उस ने इस वर्णव्यवस्था के विरोध में लिखा भी है। दूसरी ओर उस के सह-धर्मी लोग उस से इस कारण से अलग हो गए थे कि वह सभी प्रकार के अंध विश्वासों का विरोधी था और उन के दुराग्रह के सम्मुख घुटने नहीं झुकाना चाहता था। अल्बेरूनी ने बार बार सुक़रात का उदाहरण देते हुए कहा है कि दार्शनिकों को तथा न्यायवादियों को अपने विश्वासों के लिये कष्ट झेलने के लिये तैयार रहना चाहिए। उस के लिये यह संभव था कि वह हिंदुओं का बुराई कर के सत्य को छिपाते हुए और इन के सामाजिक जीवन की बुराइयों पर ज़ोर देते हुए, मुसल्मानों के बीच में प्रिय बन सके। परंतु अल्बेरूनी सत्य और न्याय का सच्चा पुजारी था और हिंदुओं और मुसलमानों के रोष और विरोध उसे सीधे मार्ग से हटा न सकते थे।

अल्बेरूनी सत्य का बहुत बड़ा उपासक था। वह कहता है आँख-देखी बात का मुक़ाबला कान-सुनी बात से नहीं हो सकता। परंतु खेद है कि हमारी पिछले काल की जानकारी अधिकांश कान-सुनी बातों पर ही अवलंबित है। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे साक्षियों को ढूँढें जो घटनाओं को और सम्मतियों को विकृत रूप न दें। वह आगे कहता है- “तारीफ़ के योग्य वही व्यक्ति है जो कि झूठ से ठिठकता है और सदा सत्य को आधार मानता है।” जो कि झूठ बोलने वालों के बीच में भी सत्य के लिये प्रतिष्ठित है औरों का तो कहना क्या। कुरआन में कहा गया है कि “सत्य ही बोलों चाहे वह तुम्हारे ख़िलाफ़ पड़े।” मसीह के इंजील से यह आशय प्रकट होता है- “सच बोलने में राजाओं के रोष की परवा न करो, केवल तुम्हारे शरीर उन के अधिकार में हैं तुम्हारी आत्मा नहीं।” इन शब्दों में मसीह हमें अपने नैतिक बल का व्यवहार करने की आज्ञा देता है।

अल्बेरूनी ने लिखा है कि तारीख़ुल हिंद लिखने का आदेश उसे अपने उस्ताद अबू सह्ल अब्दुल मुनीम इब्ने अली इब्ने नूहुत् तिफ़लिसी से मिला। उस्ताद के घर पर वाद-विवाद होते समय अबू सह्ल ने बताया था कि किसी लेखक ने मुताज़िला फिरक़े के मंतव्यों की व्याख्या करने के बहाने उन को बिल्कुल उलट दिया है। अल्बेरूनी ने कहा था कि समस्त धार्मिक और दार्शनिक साहित्य में यह दोष विद्यमान है। मुस्लिम फिरक़ों के वर्णन में तो यह दोष पकड़ा भी जा सकता है लेकिन यही दोष विजातियों के विषय में पकड़ लेना प्रायः असंभव है। किसी उपस्थित व्यक्ति के हिंदू धार्मिक मंतव्यों की चर्चा की। अल्बेरूनी ने बतलाया कि- हमारे साहित्य में इस विषय पर जो कुछ भी उपलब्ध है। वह गौण साधनों द्वारा प्राप्त हुआ है। एक लेखक ने दूसरे से नक़ल मात्र कर लिया है। यहाँ ऐसी सामग्री का ढेर है जो आलोचना की चलनी में चाली नहीं गई है।

अल्बेरूनी के कहने का अबू सह्ल पर यह असर हुआ कि उस ने अपने यहाँ का हिंदू धर्म संबंधी सब साहित्य पढ़ डाला। इस से संतुष्ट होकर उस ने अल्बेरूनी से इस विषय पर एक निबंध लिखने को कहा, जिस से उन लोगों को सहायता मिले जो कि हिंदुओं से वाद-विवाद करना चाहते हैं अथवा जो उन के संपर्क में आना चाहते हैं। अल्बेरूनी ने अपने उस्ताद की आज्ञा का पूर्णरूप से पालन किया।

वह लिखता है- “मैने हिंदुओं के संबंध में यह पुस्तक लिखी है। ऐसा लिखने में मैं ने उन के- अपने धार्मिक विरोधियों के- ख़िलाफ़ कोई निराधार लांछन की बात नहीं कही है और सुगमता के लिये आवश्यकतानुसार उन के शब्दों को विस्तार पूर्वक उद्धृत कर देना मैं ने अपने धार्मिक कर्तव्य के विरुद्ध नहीं समझा है। यदि ये उद्धरण सत्य के अनुयायियों (मुस्लिमों) को नितांत कुफ़्र प्रमाणित हों तो हमें केवल यही कहना है कि ये हिंदुओं के विश्वास हैं, जिन की रक्षा का भार उन्हीं के ऊपर है। यह पुस्तक विवादात्मक नहीं है। इस में मैं अपने विरोधियों (हिंदुओ) के पक्ष की बात इसलिए न उद्धृत करूँगा कि उन के प्रत्युत्तर दूँ अथवा उन्हें ग़लत साबित करूँ। मेरी पुस्तक में सीधे-सादे ऐतिहासिक वर्णन के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा। मैं पाठकों के सम्मुख हिंदुओं के मंतव्यों का यथातथ्य वर्णन करूँगा। इसी के साथ मैं यूनानियों के मंतव्यों का वर्णन भी करूँगा। जिस में दोनों के बीच के संबंध का पता लग जाय। यूनानी दार्शनिक यद्यपि निगूढ़ सत्य के अन्वेषक थे तथापि साधारण प्रश्नों पर अपने धर्म और कानून के मंतव्यों के साधारण बाह्य रूप से बहुत ऊपर नहीं उठते थे। यूनानियों के विचारों के अतिरिक्त हम जहाँ तहाँ सूफ़ियों अथवा किसी ईसाई फ़िरक़ा के विचारों की भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आत्मा की देहांतर प्राप्ति के संबंध में और ईश्वर के एकत्व के विषय में इन विभिन्न विचार-धाराओं में एक साम्य है। अपने विषय का ज्ञान उपार्जन करने में मुझे बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा है। मुझे इस विषय से बहुत प्रेम है (और इस ख़्याल से मैं अपने समय में अकेला हूँ) ऐसा करने मे मैं धन-व्यय या कष्ट का ध्यान नहीं करता और जहाँ कहीं से भी संस्कृत पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं वहाँ से मैं उन्हें एकत्रित करता हूँ और दूर-दूर से हिंदू पंडितों को बुला कर उन्हें समझने का प्रयत्न करता हूँ। परंतु किस विद्वान को ऐसी सुविधाएँ प्राप्त हैं जो कि मुझे प्राप्त हैं? यह तो केवल उसे प्राप्त हो सकती है जिसे कि ईश्वर पूर्ण रूप से सब जगह, आने जाने की स्वतंत्रता दे- जो मुझे प्राप्त नहीं है। क्योंकि मेरा कभी यह सौभाग्य नहीं रहा है कि इस विषय में मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहूँ। तौ भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस ने जो स्वतंत्रता मुझे दी है, मेरे कार्य के लिये प्रर्याप्त है।”

हमारे समय में बहुत से ऐसे योग्य और सूक्ष्मदर्शी आलोचक हुए हैं जो के राजनीति के ऊँचे आसन से दृष्टि डालते हुए हिंदुस्तान के विभिन्न वर्गों की चर्चा कर के ही प्रसन्न रहे है और जो कि इस बात का अनुभव करने में असमर्थ रहे हैं कि इन संस्थाओं, रीति-रिवाजों की विभिन्नता के पीछे एक एकता है। ये लोग हिंदू धर्म की नैसर्गिक एकता को और उस के बल को समझ ही नहीं सके हैं।

अल्बेरूनी ने दसवीं सदी में हिंदुओं में एक एकता पाई, उन्हें अविभाज्य पाया। इस संबंध में वह कोई विवाद नहीं करता है। वह इस स्थिति को स्वीकार कर के आगे बढ़ता है। यह सत्य है कि देश में अनगिनत देवताओं का मान होता था कई मत और कई विभिन्न दार्शनिक शाखाएँ थी। परंतु इस से क्या होता है? देवताओं की विभिन्नता किसी प्रकार बाधक नहीं थी। एक भी शिक्षित हिंदू ऐसा नहीं था जो कि सचमुच उन में विश्वास करें। जिस प्रकार अफ़लातून ईश्वर को एक मानता था उसी प्रकार शिक्षित हिंदू भी ईश्वर को एक मानता था। ईश्वर के लिये बहुवचन शब्द नहीं था। अपने आख्यानों और दंत-कथाओं की विभिन्नता के कारण किसी जाति की एकता नष्ट नहीं हो जाती। रही दर्शनों की और उस के विषय में बताई गई विभिन्नता की बात, तो ध्यान पूर्वक मनन करने से उन में भी एक समान आधार मिल जायगा। जन साधारण में प्रचलित जगद्विवरणों- शहद की नदियों और चावल के पर्वतों- पर भी ध्यान न देना चाहिए। ये व्यक्तिगत कल्पना के क्षेत्र में आती है। कोई मनुष्यों के स्वप्नों को नियंत्रित नहीं कर सकता। देवता गण, दार्शनिक, भिन्न मतावलंबी सभी एक व्यापक सहनशीलता के समुद्र में तैर रहे थे। किसी भी एक मतावलंबी हिंदू ने दूसरे से युद्ध नहीं ठाना है। अल्बेरूनी का कथन है कि सब कुछ देखते हुए यह कहा जायगा कि हिंदुओं में आपस में आध्यात्मिक विषयों पर झगड़े बहुत कम होते हैं। अधिक से अधिक वह शब्दों द्वारा लड़ेगे। धार्मिक विवाद पर वे अपने जीवन को या शरीर को या संपत्ति को होम करने के लिये तैयार न होंगे—- जैसा कि ईसाई और मुसल्मान करते रहे हैं। इन सब को एक सूत्र में बाँधने के लिये आर्यावर्त के रीति-रिवाज थे। नाप और तौल चाहे भिन्न भिन्न प्रांतों में पृथक् हो परंतु एक ही ब्राह्मण-संस्कृति की छाप और जीवन पर एक ही दृष्टि-कोण हम सर्वत्र पावेंगे।

अठाहरवीं शताब्दी के व्यापारिक तथा वैज्ञानिक यूरोपीय आविष्कारों ने पूर्वीय देशों को उन्नति के मार्ग में बहुत पीछे छोड़ दिया। इस कारण एक पूर्वीय जाति के लिए यह संभव नहीं था कि जिस समय पाश्चात्य जातियाँ उन पर आक्रमण करें वह अपनी रक्षा कर सके। यूरोपीय व्यवसायिक क्रांति ने जो भेद उत्पन्न कर दिया है जब तक वह कायम रहेगा और जब तक प्राच्य देशों वाले आधुनिक वैज्ञानिक ढंगों को ग्रहण न करेंगे और उस के अनुसार अपने रीति-रिवाजों में परिवर्तन न करेंगे तब तक वह अवश्य निःसहाय रहेंगे। इस परिवर्तन के युग में, जब कि कम से कम दो- जापानी और तुर्की- जातियों ने अपना सिर उठाया है हम यह कह सकते हैं कि पूर्व की अपरिवर्तन शीलता का विचार ग़लत सिद्ध हुआ है। फिर भी अन्य प्राच्य देशों की गिरी दशा इन के पूर्वजों की प्रतिष्ठा को कलंकित करती है और इस से प्राच्य के संपूर्ण इतिहास पर भ्रांतिपूर्ण प्रकाश पड़ता है। परंतु इतिहास का विद्यार्थी, जिसे कि अपने कार्य के लिये उपयुक्त साधारण कल्पना प्राप्त है। वास्तविकता को समझेगा। और उसे यह जान कर विस्मय और संतोष होगा कि अल्बेरूनी और उस के समसामयिक मुसल्मान, सुल्तान महमूद के विस्तृत आक्रमणों के अनंतर भी हिंदुओं को गुलामों का समूह नहीं समझते थे। उन की दृष्टि में हिंदुओं के जातीय लक्षणों में एक विभिन्न प्रकार का ही दोष था। उन की एकदेशीयता, उन का गर्व, किसी को अपने बराबर या अपने से ऊँचा न मानना यह सब उन की जातिगत विशिष्टताएँ थीं। अल्बेरूनी कहता है- “हम केवल यह कह सकतें है कि मूर्खता एक ऐसा रोग है जिस का कोई उपचार नहीं। हिंदुओं का विश्वास है कि उन के देश से बढ़ कर कोई देश नहीं, उन की जाति से बढ़ कर कोई जाति नहीं, उन के राजाओं की बराबरी के कहीं दूसरी जगह राजा नहीं, उन के धर्म के बराबर दूसरा धर्म नहीं, और उन की विद्याओं की सी कहीं विद्याएं नहीं। उन में बड़ा अहंकार है, बड़ा मिथ्याभिमान है, बड़ी मूढ़ता है। वह जो कुछ जानते हैं उसे दूसरों को बताने में बड़े कृपण है, यहाँ तक कि अपनी ही जाति में दूसरे वर्ण वालों से अपने ज्ञान को छिपाए रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं, परदेशियों से तो कहना ही क्या। वह समझते है कि संसार में हमारे देश के अतिरिक्त कोई दूसरा देश नहीं, हमारी जाति के बराबर दूसरी जाति नहीं, और उन्हें छोड़ कर कोई ऐसा नहीं जिसे समुचित ज्ञान हो या जो विद्यायें जानता हो।”

यद्यपि अल्बेरूनी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाजों की त्रुटियों को बतलाने में कसर नहीं करता, वह हिंदू धर्म को उन कुप्रथाओं के लिये दोषी नहीं ठहराता है, जिस का उत्तर दायित्व स्वयं धर्म पर नहीं है और न उन कुरीतियों पर अत्यधिक ज़ोर देता है। निस्संदेह यह कथन नर्तकियों और वेश्याओं को हिंदू मंदिरों के समर्पित किये जाने से संबंध रखता है। मंदिरों की पवित्र सीमा के भीतर इन की व्यवस्था स्वभावतः एक दूर देशीय यात्री को खटकी होगी और उस ने यह समझ लिया होगा कि नर्तकियों और वेश्याओं का मंदिरों में प्रवेश यहाँ के लोगों के धर्म के विरूद्ध नहीं है। विचारशील हिंदू सदा इस कुप्रथा के लज्जा-प्रकाश करते रहे हैं। परंतु ए.बी. डूबाय सदृश विदेशी पादारियों ने इस के संबंध में बड़ा तूमार खड़ा किया है। अल्बेरूनी समझता था कि वास्तव में बुराई की जड़ कहाँ है और उस ने सत्य पर परदा डालने का प्रयत्न नहीं किया। वह लिखता है कि-

“इस में दोष राजाओं का है, जाति का नहीं। ऐसा न होता तो कोई ब्राह्मण और पुरोहित अपने मंदिरों में नाचने और गाने वाली स्त्रियों को स्थान न देता। राजागण जो उन्हें अपने नगरों के आकर्षण की वस्तु समझते हैं, और अपनी प्रजा के लिये आनंद का प्रलोभन, वह भी केवल आर्थिक कारणों से। इस व्यवसाय से कर और जुर्माने दोनों रूपों से जो आय होती है उस से उन के खज़ाने सेना-संबंधी व्यय की पूर्ति करते हैं।”

इस से भी बड़ी बुराई, वर्ण-व्यवस्था, (जिस के पक्ष में और भी कम बातें कही जा सकती हैं) के संबंध में भी उस का निर्णय विचारपूर्ण तथा संयमित है। यह व्यवस्था अल्बेरूनी के पूर्व की दो तीन शताब्दियों में अत्यधिक कठोर हो गई थी। वह वर्ण व्यवस्था का पक्षपाती नहीं है परंतु वह इस बात से भी अपरिचित नहीं कि अन्य शासकों ने, जो कि दूरदर्शी होने की अपेक्षा ऐश्वर्याकांक्षी अधिक थे (उदाहरण के लिये, फ़ारस के मुस्लिम काल से पूर्व के बादशाह) अपनी प्रजा को वर्गों और उपवर्गों में विभाजित कर दिया था और ये वर्ग तथा उपवर्ग पूर्णतया स्वाभाविक समझे जाते थे। उस कहना है कि-

“हिंदुओं में ऐसी संस्थाएँ बहुतायत से हैं। हम मुसल्मान लोग तो उन से बिल्कुल विभिन्न है और मनुष्य मात्र को धर्मशीलता के विषय में कोई कर बराबर समझते है। और यही ऐसी रूकावट है जो हिंदुओं और मुसल्मानों के निकट तर आने में और आपस में समझौते में बाधक है।”

परंतु वर्ण व्यवस्था की व्यापकता देखते हुए भी अल्बेरूनी ने भारतीय विचारकों पर उन सिद्धांतों का आरोपण नहीं किया, जिन में वह विश्वास नहीं रखते थे। हिंदू धर्म अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में और अल्बेरूनी सभी मतों के उत्कृष्ट रूपों पर ही ध्यान देता है- वर्णव्यवस्था से जकड़ा नहीं है। वह कहता है—–

“हिंदू लोग आपस में ही इस विषय पर बहुमत है कि कौन कौन वर्ण वाले मुक्ति के अधिकारी है। कुछ के अनुसार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय इस के अधिकारी हैं क्योंकि दूसरे वेद नहीं पढ़ सकते। परंतु हिंदू दार्शनिकों के मत से सभी वर्ण क्या सारी मनुष्य जाति मोक्ष की अधिकारिणी है यदि उन की इस हेतु इच्छा दृढ़ हो। यह विचार व्यास के कथन पर आश्रित है- पचीस बातों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। तब तुम, चाहे जिस धर्म को मानोगे, मोक्ष प्राप्त करोगे। इस विचार का आधार इस बात पर भी है कि स्वयं वासुदेव यदु वंश के थे, और इस पर भी कि उन्होंने अर्जुन के प्रति कहा था कि ईश्वर बिना अन्याय या पक्षपात के बदला देता है। यदि अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हुए भी उसे भुला दे तो उन्हें वह बुरा समझता है। यदि बुरे आदमी बुरा करते हुए भी उस की याद करते हैं तो उन्हें वह अच्छा समझता है- ये लोग वैश्य हों, चाहे शूद्र चाहे स्त्रियाँ। यदि ये ब्राह्मण या क्षत्रिय हुए तो यही बात और भी कितनी अधिक ठीक होगी?”

यह किसी विवाद-कुशल आधुनिक हिंदू सुधारक के, मुल्लाओं और पादरियों के आक्षेपों से बचने के लिये और हिंदुओं को वर्तमान युग का अधिकारी प्रमाणित करने के लिये कहे गए उद्गार नहीं है। यह एक मुस्लिम न्याय-वादी की आवाज है जिसे कि मरे हुए नौ शताब्दियाँ बीत गई परंतु जो आज भी हमारे युग के निकट प्रतीत होता है। हिंदुओं के मंतव्यों की तथा उन की संस्थाओं की सूक्ष्म समीक्षा के परिणाम स्वरूप उस ने हिंदू समाज की यथार्थ बुराइयों को बार बार दिखलाया है। हिंदू विचारकों की महान त्रुटि, जैसा कि उस ने निरंतर बताया है, स्वधर्म-प्रचार के विषय में निरुत्साह है। इस का कारण साहस की कमी हो अथवा न हो, स्वयं इस बात में संशय नहीं हो सकता है। एक ओर तो वह देखता था कि हिंदुओं में शिक्षित लोगों का एक बहुत व्यवस्थित और समझदार समुदाय है जो कि एक नित्य और सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास करता है और युक्तिसंगत पुनर्जन्म और अवतार के सिद्धांतों का पोषक है। दूसरी ओर पुरोहितों में अंध विश्वास रखने वाला समुदाय है जो कि हठधर्मी है, अंध विश्वासी है, अनेकानेक मिथ्याडंबरों में पड़ा हुआ है और दंभियों और धूर्तों के वश में है। इस का कारण क्या था? एक बात स्पष्ट थी जब कि विचारकों के वैज्ञानिक परिणामों में और जनता के मूर्ख विचारों में सम न होता तो इन वैज्ञानिक विचारों को जनता के सामने से हटा लेना पड़ता था। हिंदू दर्शन सदा गुप्त भाव लिए रहा है। इसे इस बात का गर्व रहा है कि वह अंध विश्वासों से मुक्त है, परंतु यह अपने विश्वासों का जनता में प्रचार करना और उन्हें अपने विचार का बना लेना अपना पवित्र कर्तव्य नहीं समझता था। अल्बेरूनी यह मानने के लिये तैयार नहीं था- कम से कम बहादुर और साहसी आदमियों के लिये- कि ऐसा गुह्य भाव उचित है। यदि स्वच्छ विज्ञान अंध विश्वास का हनन नहीं करता तो स्वयं उन का गला दबा दिया जायगा। यूनानी दार्शनिकों और उन के बाद मुस्लिम सूफ़ियों ने ऐसे संकोच का त्याग कर दिया था और उस के लिये युद्ध करने के लिये निकले थे। उन्होंने विजय भी पाई। सर्व प्रथम सुक़रात ने (जिसे अल्बेरूनी कभी भूलता नहीं) यह साहस का कार्य किया। उसे अपने प्राण खोने पड़े परंतु उस के आदर्श ने विजय पाई। दर्शन और विज्ञान को भी धर्म की भाँति शहीदों की आवश्यकता है।

मुस्लिम जगत पर दृष्टि डालते हुए उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि मुसल्मानों में वैज्ञानिक उन्नति की आशा व्यर्थ है। उसे इस बात का डर था कि तुर्की शासकों और उद्दंड मुल्लाओं के कारण मुस्लिम विद्वान भी ऐसे ही असाहसी न हो जायँ और मुस्लिम समाज पर उन्हीं बुराइयों का आतंक हो। उस की शंकाएं व्यर्थ नहीं। परंतु एक नया विचार-प्रवाह, जिस का कि दसवी सदी में अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था, इस बुराई को दूर करने में कुछ दर्जे तक सहायक हुआ। शासकों के दंड के भय ने मुस्लिम वैज्ञानिकों में ज्ञान-वृद्धि करने से रोका परंतु मुस्लिम धार्मिक विचारकों, या सूफ़ियों ने साहस-पूर्वक अपनी गुह्य परंपरा का त्याग किया और जहाँ तक उन अवस्थाओं में बन पड़ा जनता में ज्ञान फैलाते रहे।

साभार – हिन्दुस्तानी पत्रिका (अंक -2 , 1931 ई.)

Guest Authors

- Aatif Kazmi

- Absar Balkhi

- Afzal Muhammad Farooqui Safvi

- Ahmad Raza Ashrafi

- Ahmer Raza

- Akhlaque Ahan

- Arun Prakash Ray

- Balram Shukla

- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi

- Dr. Shamim Munemi

- Faiz Ali Shah

- Farhat Ehsas

- Iltefat Amjadi

- Jabir Khan Warsi

- Junaid Ahmad Noor

- Kaleem Athar

- Khursheed Alam

- Mazhar Farid

- Meher Murshed

- Mustaquim Pervez

- Qurban Ali

- Raiyan Abulolai

- Rekha Pande

- Saabir Raza Rahbar Misbahi

- Shamim Tariq

- Sharid Ansari

- Shashi Tandon

- Sufinama Archive

- Syed Ali Nadeem Rezavi

- Syed Moin Alvi

- Syed Rizwanullah Wahidi

- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi

- Umair Husami

- Yusuf Shahab

- Zafarullah Ansari

- Zunnoorain Alavi